Автоматизированные системы управления используются в различных сферах деятельности и современной промышленности.

Автоматизированные системы управления – это комплекс аппаратных и программных средств для оптимизации работы оборудования, направленный на повышение рентабельности производства и улучшение его безопасности. Наиболее эффективное применение автоматизированных систем управления имеет место в промышленном и энергетическом секторах.

Чтобы автоматизировать систему управления, необходимо предпринять несколько шагов:

- Подготовка технического задания. Объем работ разрабатывается по согласованию с заказчиком, с учетом специфики его бизнеса. После разработки ориентировочного плана работ составляется эскиз, на основе которого готовится окончательный проект.

- Проектные работы для инженерной системы. Осуществляется опытными инженерами в полном соответствии с объемом требований.

- Выбор оптимальной системы и прикладного программного обеспечения.

- Установка, прокладка кабелей, настройка и тестирование системы.

- Обучение персонала работе с установленной системой. Кроме того, во время его работы можно консультироваться с персоналом.

Основные функции MPS зависят от типа, применения и сложности системы.

Генеральное планирование MPS – объем – планирование плана производства на основе маркетинговых данных, агрегированный план продаж рассчитывает план производства на каждый календарный период.

Роботы работают – счастлив ли человек?

1930 – 1940.

Это были трудные годы для всей страны, в том числе и для экономической сферы. Деловые данные собирались и обрабатывались вручную, основным носителем информации была бумага, а вычислительной силой – счета. Бухгалтерам, счетоводам и экономистам помогали машинные калькуляторы: арифмометры и механические счетные машины. Незадолго до начала Великой Отечественной войны было налажено промышленное производство клавиатур и перфораторов. Информация собиралась и обрабатывалась в машиносчетных бюро – точно так же, как измерялась довоенная экономика СССР. Далее история развития вычислительных машин для народного хозяйства прерывается – задачи конструкторов профилей сводились к разработке систем автоматического управления, которые создавались, разрабатывались и функционировали в условиях абсолютной секретности.

Арифмометр “Феликс” был самым распространенным арифмометром в СССР. Он выпускался с многочисленными модификациями с 1929 по 1978 год на заводах счетных машин в Курске (Щетмаш), Пензе (Пензенский завод информатики) и Москве.

1950s.

Начиная с 1960 года.

В начале 1959 года Китов отправляет письмо Хрущеву. В нем он говорит об огромных финансовых потерях, которые несет страна из-за недостатков в управленческом аппарате. Именно в этом письме он предлагает решение: переход от ручных и личных форм управления к автоматизированным, основанным на использовании компьютеров. По замыслу ученого, должна быть создана единая компьютерная сеть для сбора и обработки статистических и бухгалтерских данных как по всей стране, так и по каждой компании. Это позволит проанализировать показатели, оценить потребности в рабочей силе, материалах и наличии денежных средств. Он предложил установить отдельные компьютеры в государственных учреждениях и на предприятиях, а затем соединить их вместе, образовав кластер, что поможет сократить управление и администрирование (человеческий фактор) и ликвидировать некоторые государственные учреждения.

К удивлению, письмо было встречено с одобрением, и были созданы комитеты для работы над предложением. Так работает советская и, возможно, даже исконно российская бюрократия. Осенью 1959 года А.И. Китов направил Н.С. Хрущеву второе письмо с грифом “совершенно секретно”, в котором содержался проект автоматизации управления вооруженными силами и народным хозяйством СССР с помощью общегосударственной сети вычислительных центров двойного назначения. Конечно, военное министерство отвергло идею двойного назначения – компьютерные центры МОН должны были стать независимыми.

Уже в 1965 году, на волне первой информационной революции, возникла острая необходимость в АСУ. Количество информации росло, и необходимо было увеличить скорость ее обработки. По подсчетам исследователей, внешний документооборот среднего промышленного предприятия в 1965 году составлял около 100 тысяч документов и 1 миллиона показателей.

Однако за этим последовало лишь множество продуктивных и серьезных докладов, проектов, монографий и публикаций. В 1966 году. Министерство радиопромышленности СССР и Центральное статистическое управление СССР утвердили “Аванпроект Государственной сети вычислительных центров (ГСВЦ)”. Научными руководителями этого передового проекта были А.И. Китов и А.Ю. Боярский. В 1967 году А.И. Китов был утвержден главным конструктором “Типовой промышленной автоматизированной системы управления (ТПАУ)”, а В.М. Глушков – научным руководителем этой ТПАУ. В 1967 году А.И. Китов по заказу ЦК Польской объединенной рабочей партии подготовил доклад, в котором открыто продемонстрировал значительное отставание СССР от США в области электронных вычислительных машин. Он также перечислил основные причины задержек: отсутствие координации разработки компьютеров и программного обеспечения, разобщенность программистов.

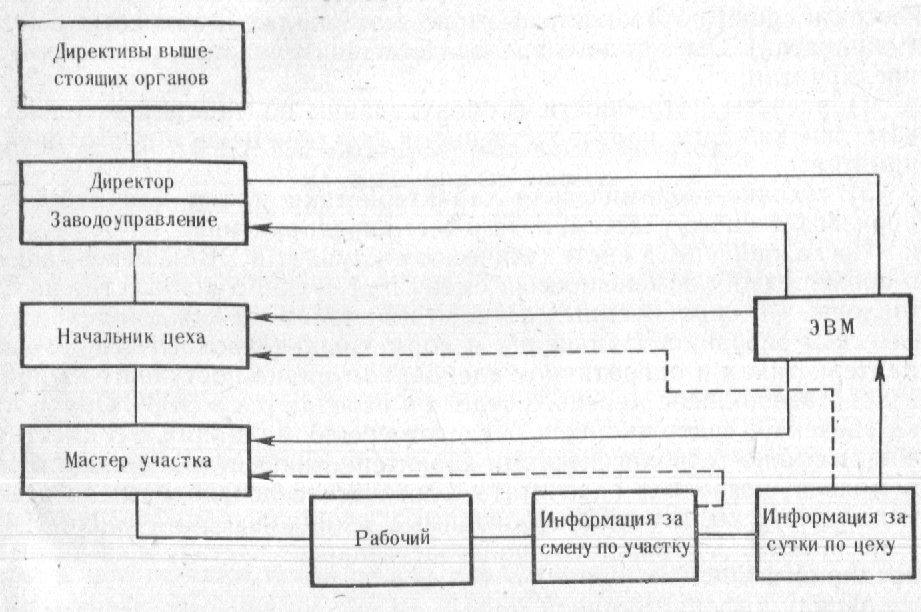

Примерная схема организации информационного потока и информационных таблиц в компьютерах для основного управления производством и трудовыми и материальными ресурсами одной из АСУ (“Сигма”)

1971-1975. – Пятилетний период переменчивого успеха

ACS должен был стать одним из символов зарождающегося постиндустриального общества. В 1971 году директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы предусматривали увеличение производства ЭВМ в 2,6 раза. Планировалось обеспечить “широкое применение экономико-математических методов, использование электронно-вычислительной и организационной техники” для улучшения планирования и управления отраслями, предприятиями и объединениями. Была поставлена задача запустить 1 600 АСУ предприятия и около 700 технологических процессов. Первым планом было внедрение АСУ на промышленных предприятиях, которые производили 40% товарной продукции страны.

Однако этот план не сработал. 22 августа 1975 года Совет Министров СССР сообщил, что темпы развития автоматизации не отвечают потребностям народного хозяйства. Был поставлен план на пятилетку 75-80 годов – в три раза увеличить объем работ по разработке и внедрению АСУ в технологические процессы, агрегаты и производства в промышленности. АСУП требовала совершенствования всей производственной структуры предприятия: по расчетам исследователей, именно организационные мероприятия обеспечили 60-80% общего эффекта от внедрения АСУП. Однако интерес большинства предприятий к АСУ оставался незначительным.

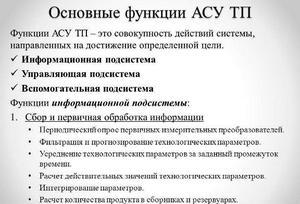

Задачей системы АСУТП является поддержание установившихся режимов технологического процесса путем контроля и изменения технологических параметров, выдачи команд на исполнительные устройства и визуализации данных о производственном процессе и состоянии технологических устройств.

Назначение и принцип работы АСУТП

Задачей системы АСУТП является поддержание заданных режимов работы технологического процесса путем контроля и изменения технологических параметров, выдачи команд на исполнительные устройства и визуального отображения данных о производственном процессе и состоянии технологических устройств.

В функции системы АСУТП входит предотвращение аварийных ситуаций, анализ контролируемых величин, стабилизация рабочих параметров и технологических показателей. Автоматизация помогает достичь ключевых целей заводской политики с точки зрения экономии и качества.

Он широко используется в таких отраслях, как сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, горнодобывающая промышленность, металлообработка, пищевая промышленность и т.д.

Гидромеханические, массообменные, тепловые процессы; очистка, фильтрация, обработка, разделение, измельчение, хранение, отгрузка, прием, дозирование, запуск и остановка, измерение и многое другое подлежат автоматизации.

Состав АСУТП определяет потенциал системы, а также качество эксплуатации автоматизированного объекта. Назначение АСУП:

- Для повышения эффективности работы оборудования,

- обеспечение комфортной работы технологических процессов,

- контроль и мониторинг технологических параметров,

- устраняя риск остановок, отказов оборудования,

- устранение человеческих ошибок в процессе управления.

Автоматизированная система включает в себя не только набор аппаратных и программных средств. Функционирование автоматизированной системы управления технологическим процессом невозможно без таких элементов, как информационное, математическое, организационное, эргономическое и метрологическое обеспечение.

Хотя автоматизация освобождает человека от необходимости выполнять большинство функций контроля, стабилизации и управления, оперативный персонал (технологи, инженеры, диспетчеры, машинисты, операторы, аппаратчики) следит за правильной работой автоматических приборов и оборудования и контролирует параметры процесса.

Аппаратное обеспечение системы автоматического управления технологическими процессами включает: операторские станции и серверы системы, сети, счетчики, измерительные преобразователи, сигнализацию, автоматизированную систему диспетчерского управления, контроллеры, датчики, цифровые интерфейсные модули, исполнительные механизмы.

Программные средства – это SCADA системы, системы сбора данных, системы диспетчерского оперативного управления, оперативные системы реального времени, средства исполнения технологических программ, специальное программное обеспечение.

Система управления технологическим процессом предназначена для решения сложных проблем управления, повышения гибкости управляемого процесса и качества управления производственным предприятием.

Принцип работы и структура АСУТП

Принцип работы АСУТП основан на измерении параметров процесса с помощью интеллектуальных измерительных инструментов и последующем управлении процессом.

На нижнем или полевом уровне системы АСУТП находятся датчики, полевые устройства, исполнительные механизмы. С датчиков, которые регистрируют контролируемые параметры, сигнал поступает на промышленные контроллеры.

ПЛК (программируемые логические контроллеры) относятся к среднему уровню АСУТП, именно здесь выполняются задачи автоматического регулирования, логического и директивного управления, запуска/остановки установок и машин, аварийной защиты и отключения.

От контроллеров информация передается на верхний уровень управления объектом – диспетчеру. Верхний уровень АСУТП содержит серверную базу, инженерные и операторские (рабочие) станции. Функции АСУП заключаются в следующем:

- Управление и контроль,

- Анализ и планирование,

- Сбор данных, учет, хранение,

- Автоматическая защита,

- Мониторинг и регулирование.

Диспетчер, в свою очередь, постоянно контролирует производственный процесс и дистанционно управляет агрегатами. Верхний уровень также сообщает, обрабатывает и архивирует информацию на системном сервере.

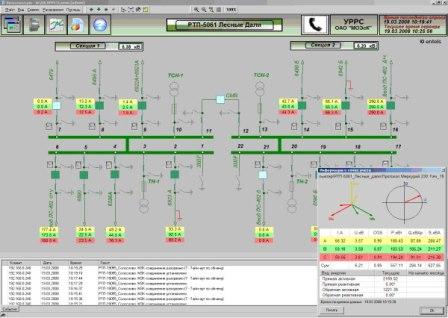

Все поступающие на операторские станции данные отображаются на экране сотрудника в режиме реального времени. Числовые и графические данные представлены в виде удобной имитационной диаграммы объекта управления. В зависимости от полученных данных контроллер системы генерирует соответствующие управляющие сигналы для исполнительных механизмов.

Кроме того, контроллер обнаруживает превышение заданных параметров, сигнализируя о сбоях оборудования, любых отклонениях в технологическом процессе и, в некоторых случаях, блокируя работу установки для предотвращения аварий.

С внедрением системы АСУТП улучшаются методы планирования, аварийной защиты и контроля, благодаря чему компания может достичь высоких показателей качества процессов.

Автоматизированная система создает необходимые условия для наиболее эффективного и экономичного использования производственных ресурсов, повышения производительности, снижения затрат, повышения конкурентоспособности и максимизации прибыли.

Внедрение системы АСУП обеспечивает увеличение объемов производства продукции, стабилизацию производственных показателей, снижение материальных затрат, поддержание рациональных и безопасных технологических режимов и улучшение показателей качества продукции.

Дисплеи данных включают все устройства, которые позволяют отображать информацию в форме, наиболее доступной для человека. Сюда входят все виды мониторов, дисплеев и экранов, принтеры, терминалы, дисплеи и т.д. Эти устройства напрямую подключены к центральному процессору компьютера и могут предоставлять информацию на регламентированной или эпизодической основе, по запросу оператора или в случае чрезвычайной ситуации.

Основные принципы ACS

Впервые принципы систем автоматического управления, порядок их разработки и создания были сформулированы В.М. Глушковым.

- Принцип новых задач. Целью АСУ является решение новых задач управления, а не механизация системы управления как таковой. Конкретный состав этих задач зависит от конкретного объекта, которым необходимо управлять. В случае автоматизированного управления целой отраслью промышленности на первый план выходит задача синхронизации всех задействованных звеньев, перспектив и планирования.

- Принцип системного подхода. Проектирование АСУ основано на системном подходе как к анализу объектов, так и к процессам управления. В этом случае глубокому системному анализу подвергаются не только технические, но и экономические и организационные вопросы. Таким образом, внедрение АСУ дает возможность оптимизировать экономические и производственные результаты.

- Принцип первого руководителя. За всю разработку и утверждение требований к системе и процесс ее внедрения на практике отвечает главный руководитель объекта – например, министр или директор предприятия.

- Принцип непрерывного развития. Математическое и программное обеспечение автоматизированной системы управления должно быть разработано таким образом, чтобы при необходимости можно было легко вносить изменения в процессы системы и критерии управления.

- Принцип единообразия информационной базы. Автоматизированные средства непрерывно собирают и обновляют информацию, необходимую как для решения отдельных узких задач, так и для управления процессом в целом. Избегается ненужное дублирование данных в системе. Обработка информации должна происходить таким образом, чтобы любая новая информация, касающаяся каких-либо изменений, как можно быстрее вводилась в базу данных и обрабатывалась оптимальным образом.

- Принцип комплексности задач и рабочих программ. Практически все технические и программные процессы взаимосвязаны и поэтому не могут рассматриваться как отдельные единицы. Попытки решать такие задачи по отдельности могут привести к значительной неэффективности всего процесса.

- Принцип общего дизайна. При проектировании той или иной системы автоматизации важно, чтобы она подходила для как можно большего числа целей и была необходима как можно большему числу заказчиков. Каждая система должна быть в определенной степени типизирована, но в то же время она не должна приводить к более сложному решению для клиента.

Для телекоммуникационной компании процессы измерения, анализа и диагностики являются важными элементами в создании эффективной системы эксплуатации, мониторинга и обеспечения качества.

Автоматизированная система

- Автоматизированная система (АС) – это система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационные технологии для выполнения определенных функций. AS – это организационно-техническая система, обеспечивающая принятие решений на основе автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) или их комбинации.

Связанные термины

Ссылки на литературу

Связанные условия (продолжение)

Автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС) – это системы планирования ресурсов предприятия для библиотеки, которые используются для отслеживания библиотечных фондов, от заказа и покупки до выдачи пользователям библиотеки.

Для телекоммуникационной компании процессы измерения, анализа и диагностики являются важными элементами в создании эффективной системы эксплуатации, контроля и обеспечения качества.

Гибридная интеллектуальная система (ГИС) определяется как система, которая использует более одного метода имитации интеллектуальной деятельности человека для решения проблемы. Таким образом, HIS – это совокупность.

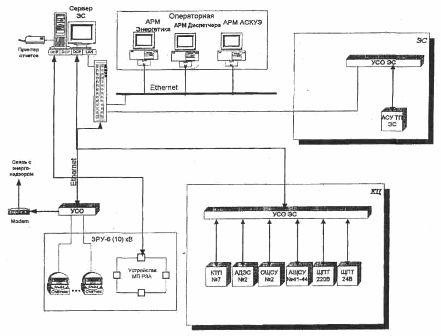

На рисунке 1 показан пример структуры АИС для компрессорной станции. Структура АСКС зависит от типа компрессорной станции (электроприводная или газотурбинная), наличия вспомогательной электростанции (ВЭС) на компрессорной станции и режимов ее работы. Также важна степень интеграции вспомогательной электростанции с системой электроснабжения (PSS).

Автоматизация систем управления электроснабжением

Автоматизированная система управления или АСУ – это комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. ACS используются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.д.

Автоматизированная система управления или АСУ – это комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. ACS используются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.д.

Для повышения эксплуатационной надежности, долговечности и экономичности энергетического оборудования, решения диспетчерских, производственно-технологических и организационно-экономических задач управления энергообъектами предприятия могут быть оснащены автоматизированными системами управления энергопотреблением (АСУЭ).

Эти системы являются подсистемами автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) и должны иметь необходимые средства для передачи информации с диспетчерских пунктов энергосистемы в количестве, согласованном с этой системой.

Набор задач АЭМС на каждом энергообъекте должен выбираться исходя из производственной и экономической целесообразности, с учетом рационального использования существующих типовых решений и возможностей эксплуатируемых технических средств.

Автоматизированная система управления электроэнергией (АСУЭ) является составной частью АСУЭ и, как правило, включает в себя системы диспетчерского управления электроснабжением и ремонтом электроустановок, распределением и сбытом электроэнергии и системы управления производственно-экономическими процессами в электрохозяйстве.

Для контроля и учета энергоресурсов (электричество, тепло, вода) в систему AMR включена специальная подсистема АСКУЭ (Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов). Должна быть предусмотрена отдельная подсистема для тепло- и водоснабжения предприятия в системе AEACS.

Автоматизированная система управления электроснабжением должна обеспечивать следующие функции:

отображение текущего состояния основной схемы питания в виде мнемосхемы;

измерение, контроль, отображение и регистрация параметров;

обработка и вывод информации о состоянии главной цепи и оборудования в текстовом (табличном) и графическом виде;

дистанционное управление включением автоматических выключателей главной цепи с контролем действий дежурного диспетчера;

обработка данных об установленном состоянии для различных оперативных целей;

диагностика защит и автоматики с сигнализацией аварийных сигналов;

дистанционное изменение настроек цифровых реле, управление их активацией;

регистрация и сигнализация возникновения феррорезонансных режимов в сети;

проверка входной информации;

диагностика и контроль оборудования;

создание базы данных, хранение и документирование информации (ведение журналов, отчетов о событиях, архивов);

Технический (коммерческий) учет электроэнергии и контроль ее потребления;

контроль параметров качества электроэнергии;

автоматическое аварийное управление;

регистрация (осциллографирование) параметров повреждения и переходных процессов и анализ осциллограмм

контроль режима работы батареи и изоляция ее цепей;

диагностика состояния аппаратного и программного обеспечения системы автоматического управления;

передача информации о состоянии энергосистемы в АСУ ТП через ее канал связи с ЦДП и другими службами компании.

На рисунке 1 показана примерная структура АСУТП для компрессорной станции. Структура АСУ ТП КС зависит от типа компрессорной станции (электрическая или газовая), наличия вспомогательной электростанции (ВЭС) на компрессорной станции и режимов ее работы. Она также зависит от степени интеграции вспомогательной электростанции с системой электроснабжения (PSS).

Рисунок 1: Блок-схема АСУ SSEPS

Ниже перечислены объекты ESN, входящие в состав ESA SES:

Открытое распределительное устройство 110 кВ (открытое распределительное устройство 110 кВ);

комплектное распределительное устройство 6-10 кВ (КРУ 6-10 кВ);

Вспомогательная электростанция;

Комплектная вспомогательная трансформаторная подстанция (ВТП);

Производственно-эксплуатационный блок КТП (ПЭБ КТП);

Оборудование с газовым охлаждением воздуха (GAC);

Вспомогательные помещения;

Водозаборные сооружения КТП;

Автоматизированная дизельная электростанция (АДЭС);

Распределительное устройство станции управления (щит управления);

Распределительные устройства постоянного тока (РПТ);

Системы кондиционирования и вентиляции и т.д.

Основные различия между ASChS и технологической ASChS заключаются в следующем:

высокая скорость реакции на всех уровнях процесса управления, соответствующая скорости процессов, происходящих в электрических сетях;

высокая степень защиты от электромагнитных помех;

структура программного обеспечения.

Поэтому, как правило, ЭСУ в проекте выделяется в отдельную подсистему, соединенную с остальными ЭСУ через мост. Хотя сегодня существуют принципы и возможности построения глубоко интегрированных систем.

Режим работы технологического оборудования определяет режим работы силового оборудования. Поэтому подсистема СЭМ в целом полностью зависит от технологических процессов. Подсистема AEEMS, как и TPMS, фактически определяет возможности построения систем управления информацией на производстве.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии обеспечивает известные преимущества организации учета с помощью автоматизированных систем контроля, учета и управления потреблением электроэнергии. Такие системы уже много лет используются как за рубежом, так и в России на средних и крупных промышленных предприятиях. В дополнение к функциям учета, они обычно также контролируют и управляют потреблением электроэнергии на этих предприятиях.

Основным экономическим преимуществом этих систем для потребителей является снижение платы за электроэнергию и мощность, а для коммунальных предприятий – снижение пикового потребления и уменьшение капитальных вложений для увеличения мощности пиковой генерации.

Основными задачами систем AMR являются:

Использование современных методов учета потребления электроэнергии;

Экономия средств за счет снижения платы за потребленную электроэнергию;

Оптимизация режимов распределения мощности и производительности;

Переход на многотарифный учет электроэнергии; – Оперативный контроль полной, активной и пассивной мощности и т.д;

контроль качества электроэнергии. Система AMR обеспечивает решение следующих задач:

сбор данных на объекте для использования в коммерческом учете;

Сбор информации на более высоком уровне управления и формирование на этой основе данных для коммерческих расчетов между операторами рынка (включая сложные тарифы);

Формирование балансов потребления по подразделениям и компании в целом и по АО-энергозонам;

Оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности по основным потребителям;

Проверка достоверности показаний приборов учета электроэнергии и мощности;

Формирование статистических отчетов;

Оптимальное управление нагрузками потребителей;

Осуществление финансовых и банковских операций и расчетов между потребителями и продавцами.

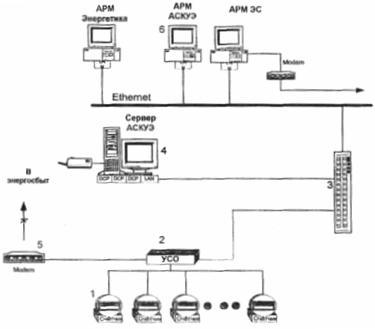

Блок-схема AMR показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема системы AMR: 1 – счетчик электроэнергии, 2 – контроллер для сбора, обработки и передачи показаний электроэнергии, 3 – концентратор, 4 – центральный сервер AMR, 5 – модем для связи с энергокомпанией, 6 – автоматизированное рабочее место AMR

PMS электростанции представляет собой интегрированную систему автоматизации, состоящую из двух основных подсистем: электрической и тепломеханической, к которым предъявляются совершенно разные требования.

Основными целями интегрированной АСУТП электростанции являются:

стабильная работа электростанции в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах;

возможность интеграции автоматизированной системы управления технологическими процессами электростанции в главную систему управления более высокого уровня.

АСУ теплоснабжения или АСУ ТП – это интегрированная, многокомпонентная, организационно и технологически автоматизированная система управления теплоснабжением.

Теплоснабжение АСУ позволяет:

повышение качества теплоснабжения;

Оптимизация управления теплоснабжением путем внедрения определенных технологических режимов;

снизить потери тепла за счет раннего обнаружения аварийных ситуаций, локализации и устранения неисправностей;

обеспечивают связь с вышестоящими уровнями управления, что значительно повышает качество управленческих решений, принимаемых на этих уровнях.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это очень поможет нам в развитии нашего сайта!

Читайте далее:- Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ it. Что такое система автоматического управления?.

- Сколько электроэнергии потребляет трамвай?.

- Автоматизация производства и производственных процессов и линий: что это такое, комплексные средства, системы с примерами программного обеспечения, организация уровней на промышленном предприятии, виды, понятие, для чего нужна автоматизация, методы.

- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.

- Надежность устройств и схем химических процессов (Семестр

.

. - Словарь сокращений и терминов по энергетике и электроэнергетике с расшифровкой.