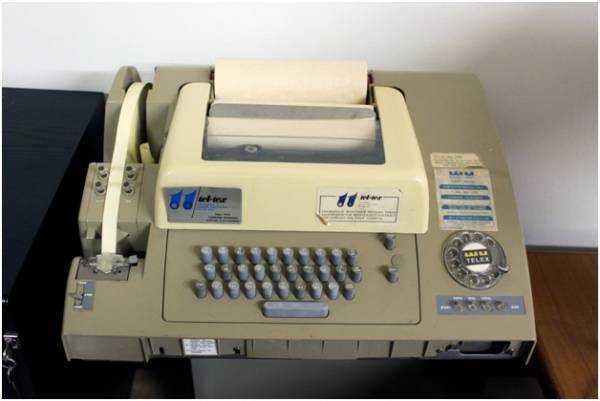

В СССР на основе ITA2 был разработан телеграфный код МТК-2. Дальнейшие изменения в конструкции стартстопного телеграфного аппарата, предложенные Бодо, привели к разработке телеграфных принтеров.

История возникновения и распространения телеграфа

К середине 19 века по всему миру уже существовало несколько телеграфных линий связи, которые постоянно совершенствовались.

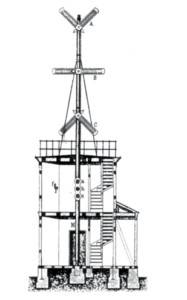

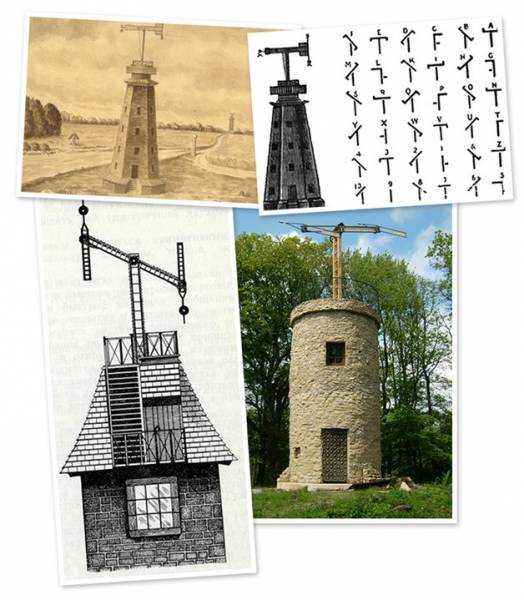

Наиболее эффективной системой семафорного типа по сей день остается телеграф французского изобретателя Пьера Шато. Это была оптическая система семафорных вышек, находящихся в прямой визуальной связи друг с другом, обычно расположенных на расстоянии 10-20 км друг от друга. На каждом из них был установлен стержень длиной около трех метров, на концах которого были закреплены подвижные линейки. С помощью тяги линейки можно было собрать 196 фигурок. Его родоначальником был, конечно же, Клод Шапп, который выбрал 76 наиболее характерных и своеобразных числительных, каждое из которых обозначало определенную букву, цифру или знак. На границах правителей стояли фонари, чтобы сообщения можно было передавать даже в темное время суток. Только во Франции к середине 19 века протяженность линий оптического телеграфа составляла 4828 километров. Однако Шато усовершенствовал систему – вместо отдельных букв и знаков каждая комбинация в его интерпретации стала означать фразу или определенный порядок. Само собой разумеется, полиция, государственные органы и военные сразу же получили свои собственные кодовые таблицы.

Система “Шато”. Источник: nightquests.ru

В 1833 году семафорная телеграфная линия “Шато” соединила Санкт-Петербург с Кронштадтом. Главная телеграфная станция, как ни удивительно, находилась на крыше императорского Зимнего дворца. В 1839 году. Правительственная телеграфная линия была продлена до Королевского замка в Варшаве, расстояние 1200 км. По пути следования было построено 149 ретрансляционных станций с башнями высотой до 20 метров. Наблюдатели с телескопами дежурили на башнях 24 часа в сутки. Когда темнело, на концах башен зажигались фонари. Более 1 000 человек обслуживали железную дорогу. Он просуществовал до 1854 года.

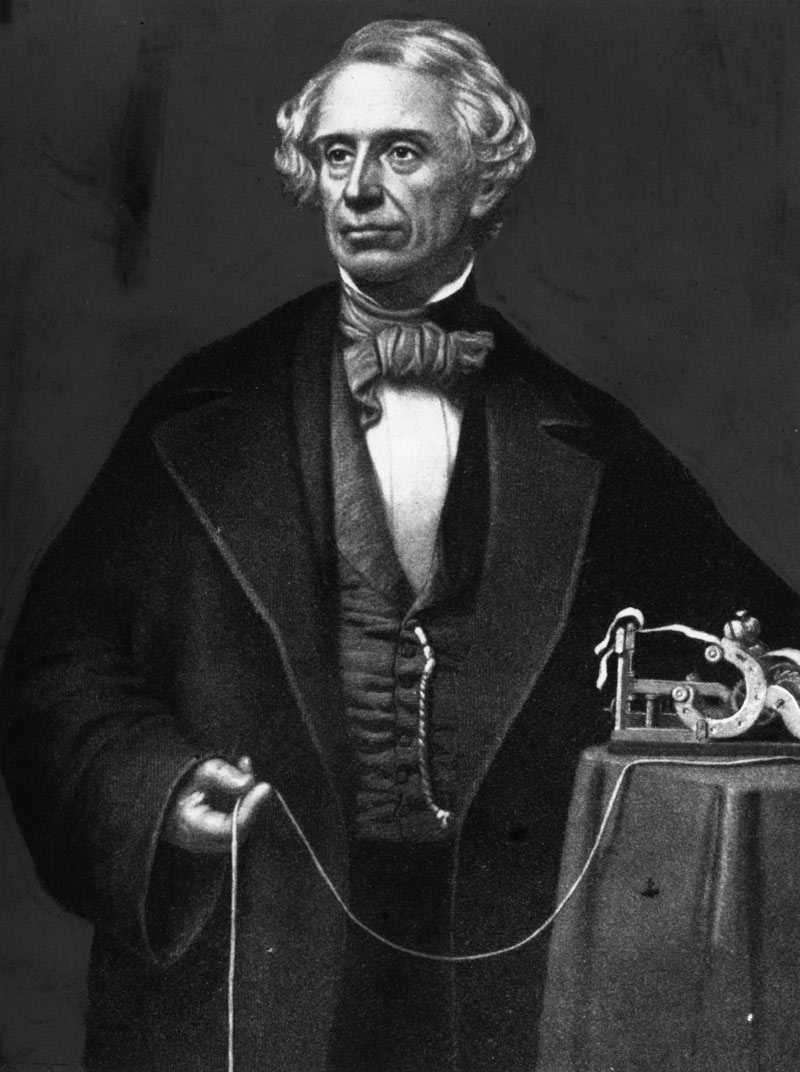

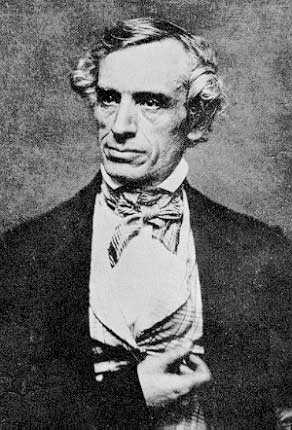

Однако настоящий прорыв произошел лишь в сентябре 1837 года, когда Сэмюэл Морзе продемонстрировал свои ранние разработки электрического телеграфа просвещенной аудитории Нью-Йоркского университета – разборчивый сигнал был послан по проводу длиной 1700 футов. К счастью для него, в зале присутствовал богатый промышленник из Нью-Джерси Стивен Вейл, который согласился пожертвовать две тысячи долларов (большие деньги в те времена) и предоставить экспериментальное оборудование при условии, что Морзе возьмет своего сына Альфреда в качестве ассистента.

Сэмюэль Морзе. Источник: todayinheritagehistory.wordpress.com

Морс согласился, и это был самый счастливый шаг в его жизни. Альфред Вайль обладал не только настоящей изобретательностью, но и практическим смыслом. В течение следующих нескольких лет Вейль играл ключевую роль в разработке окончательной формы алфавита Морзе. Он также изобрел печатный телеграф, который был запатентован на имя Морзе, согласно условиям контракта Вейля и Морзе.

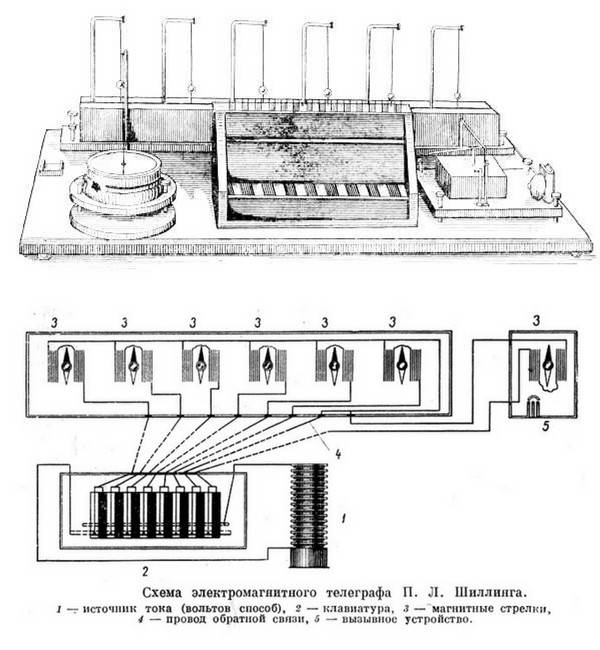

Кстати, Россия обошлась без изобретения Морзе – телеграф русского изобретателя Шиллинга уже работал, хотя единственная линия в Санкт-Петербурге была проведена по приказу Николая I, соединяя его канцелярию в Зимнем дворце с государственными учреждениями – предположительно для того, чтобы министры могли быстрее отправлять отчеты монарху. В это же время был реализован проект по соединению Петергофа и Кронштадта телеграфом с помощью специального изолированного электрического кабеля, проложенного по дну Финского залива. Кстати, это один из первых примеров использования телеграфа в военных целях.

Телеграф Шиллинга. Источник: itechinfo.ru

В середине 19 века в мире уже существовало несколько телеграфных линий связи, и они постоянно совершенствовались. После тестирования обычный провод был отброшен и заменен проводом с оплеткой. Интересно, что одной из главных идей, подтолкнувших развитие телеграфной связи в США, было желание пересылать деньги через всю страну. Для организации такой системы была создана компания Western Union, которая существует и по сей день.

В России телеграфная связь развивалась параллельно со строительством железных дорог и первоначально использовалась только для военных и государственных нужд. С 1847 года на первых телеграфных линиях в России использовалось оборудование Siemens, включая горизонтальный стрелочный аппарат с клавиатурой. Первая телеграфная станция начала работать 1 октября 1852 года в здании Николаевского вокзала (ныне Ленинградский и Московский вокзалы, в Санкт-Петербурге и Москве соответственно). Теперь любой желающий мог отправить телеграмму в Москву или Санкт-Петербург, а доставкой занимались специальные почтальоны на велосипедах и велорикшах – все понимали, что это не письмо, но информацию нужно было доставить быстро. Стоимость отправки сообщения в пределах города составляла 15 копеек за сообщение, а сверх этой суммы – 1 копейка за слово (в те времена тариф был значительным). Если сообщение было междугородним, взималась дополнительная плата. Сервис был очень интеллектуальным: мы получали тексты как на русском, так и на французском и немецком языках.

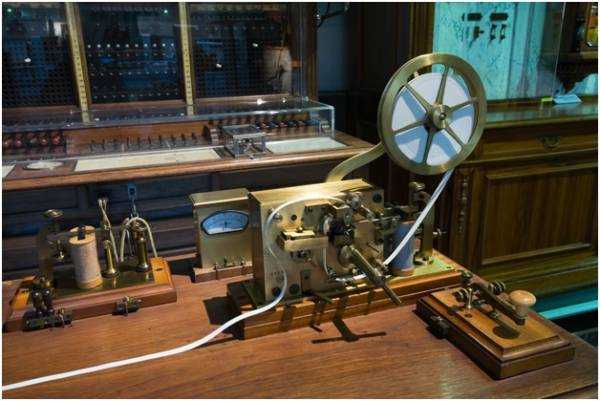

Кстати, местные телеграфные линии были созданы в стране еще в 1841 году – они соединяли Главный штаб и Зимний дворец, Царское Село и Главное управление путей сообщения, станцию “Петербург” Николаевской железной дороги и село Александровское. С этого времени и до середины 20-го века использовались чернопишущие машины Морзе фирмы “Siemens & Halske”. Машины были широко распространены и имели множество модификаций, лучшей из которых была версия братьев Динье. Телеграфный аппарат Хьюза, изобретенный в 1855 году, использовался в России с 1865 года до Великой Отечественной войны 1941 года.

Телеграфный аппарат Хьюза. Источник: expclan.org

К концу 1855 года телеграфные линии уже соединяли города Центральной России и выходили в Европу (до Варшавы), Крым и Молдову. Наличие высокоскоростных каналов передачи данных облегчило управление государственными органами и войсками. В это же время началось внедрение телеграфа в работу дипломатических миссий и полиции. В среднем сообщение размером с лист А4 доходило до Санкт-Петербурга из Европы за один час – фантастический результат для того времени.

После создания Московской телеграфной сети телеграфная станция была перенесена из Кремля в специально построенное здание на Мясницкой улице, рядом с Почтамтом. В 1880-х годах станция начала использовать пишущие машинки Bodo, Siemens, Klopfer, Creed и телетайпы.

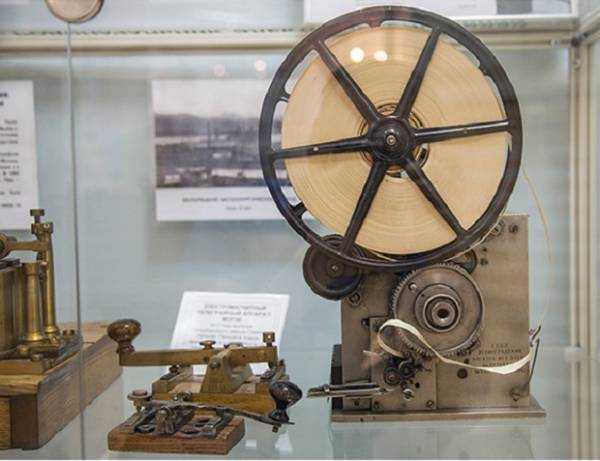

В середине 19 века С. Уитстон разработал аппарат с перфолентой, который увеличил скорость телеграфа до 1500 знаков в минуту – на специальных машинах операторы набирали сообщения, которые затем печатались на ленте. Затем они загружались в телеграф и передавались по каналам связи. Это было гораздо удобнее и экономичнее – одна телеграфная линия могла работать практически круглосуточно (позже, в 1970-х годах, по такому же принципу работали специальные шифровальные машины ГРУ, “выплевывавшие” шифр за доли секунды). Немного раньше, в 1850 году, русский ученый Б. Якоби создал печатную машинку, которая была усовершенствована в 1855 году американцем Д. Хьюзом.

Очередное продвижение технической мысли произошло в 1872 году, когда француз Э. Бодо создал устройство, позволяющее отправлять одновременно несколько телеграмм по одной линии и принимать данные не в виде точек и тире (до этого все системы были основаны на алфавите Морзе), а в виде латинских и русских букв (тщательно исправленных российскими специалистами). Аппарат Бодо и аппараты, основанные на его принципе, получили название систем “старт-стоп”. Бодо также создал очень успешный телеграфный код, который впоследствии был принят во всем мире и назван Международным телеграфным кодом № 1 (ITA1). Модифицированная версия кода была названа ITA2.

В СССР на основе ITA2 был разработан телеграфный код МТК-2. Дальнейшие модификации конструкции стартстопного телеграфного аппарата, предложенные Бодо, привели к разработке телепринтеров.

Через полвека после введения в действие первого телеграфа в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах империи было создано множество телеграфных контор, разбросанных территориально. СМИ смогли выпускать актуальные новости, которые передавались корреспондентами из района. На отдельном этаже в здании почты на Мясницкой улице было построено центральное телеграфное отделение, к которому было подведено около 300 линий связи со всей страны. Это было начало развития телеграфной связи в России, которое можно считать полноценным Золотым веком.

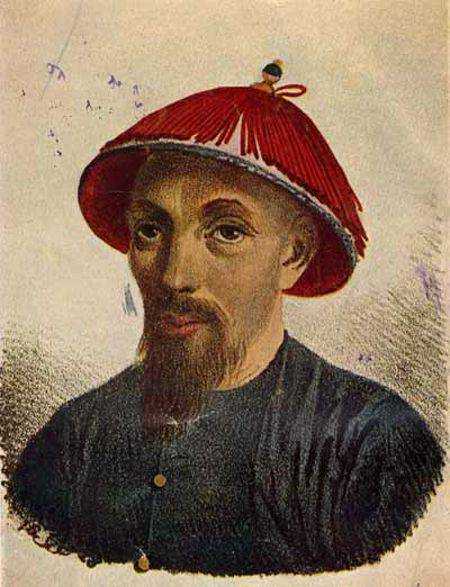

Павел Львович был разносторонним человеком: по профессии он был дипломатом и работал в Министерстве иностранных дел, также он был историком-востоковедом и в 1830 году совершил научную экспедицию в Восточную Сибирь, после которой собрал ценную коллекцию тибето-монгольских литературных реликвий. Однако его самые важные открытия касались электротехники; он первым в мире создал устройство для передачи сообщений с помощью электричества.

Первая телеграмма была от императора. Как мы предвосхитили изобретение Морзе

Сегодня в нашем распоряжении множество средств коммуникации, практически каждый смартфон и компьютер подключен к интернету, что позволяет нам общаться друг с другом на самых больших расстояниях. Развитие глобальной сети привело к тому, что телефон постепенно отходит на второй план, но он по-прежнему остается очень важным способом общения.

Сделать звонок или отправить сообщение теперь так же просто, как щелкнуть пальцами, что раньше было просто немыслимо.

На протяжении веков письма были единственным эффективным способом передачи информации, но передать срочное сообщение таким образом было сложно. Удивительное изобретение, появившееся только в 19 веке и сделавшее возможным обмен сообщениями на большие расстояния – телеграф – изменило все.

Все мы знаем имя американского ученого Морзе, который в 1840 году запатентовал электромагнитный телеграф и разработал универсальный код, до сих пор используемый во всем мире.

Однако не многие знают, что первый электромагнитный телеграф появился гораздо раньше и не в США, а в России. Его изобретателем был российский ученый прибалтийско-немецкого происхождения Павел Л. Шиллинг. Впервые он продемонстрировал свое устройство в 1832 году, за восемь лет до появления телеграфа Морзе (а если считать со дня, когда Морзе сделал первую телеграмму – 24 мая 1844 года – Шиллинг опередил своего соперника на 12 лет).

Paul L. Шиллинг был человеком многих талантов: по образованию он был дипломатом и служил в Министерстве иностранных дел, историком и востоковедом, а в 1830 году предпринял научную экспедицию в Восточную Сибирь, после которой собрал ценную коллекцию тибетских и монгольских литературных реликвий. Однако свои самые важные открытия Шиллинг сделал в области электротехники, создав первое в мире устройство для передачи сообщений с помощью электричества.

О том, как русский дипломат положил начало развитию мирового телеграфа, какой была первая телеграмма Николая I и почему Самуил Морзе стал всемирно известным, а о Шиллинге все забыли, порталу “История.РФ” рассказал многолетний руководитель Музея истории центрального телеграфа Владимир Дмитриевич Цукор.

Создатели действующей копии телеграфного аппарата Шиллинга (слева направо): В.Д. Цукор, Р.Х. Валиулов, С.Л. Мишенков

“Устройство, похожее на фортепиано”.

– Владимир Дмитриевич, кто изобрел первый телеграф? Все мы слышали имя Морзе, а вот о нашем соотечественнике Пауле Шиллинге, который начал заниматься разработкой электрического телеграфа гораздо раньше Морзе, почему-то никто не вспоминает…

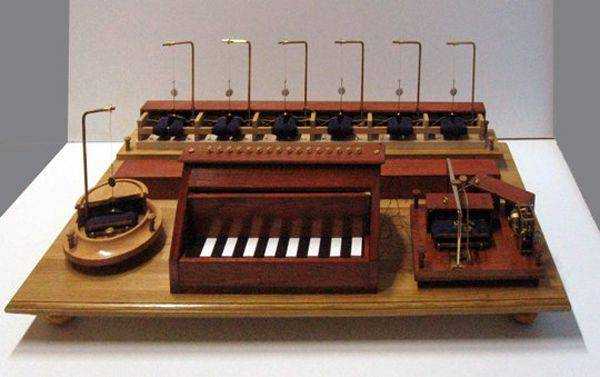

– Конечно, первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат был создан в 1832 году Паулем Л. Шиллингом. Это была шестискоростная машина, и Шиллинг изобрел для нее специальный код, который использовался для передачи сообщений. Кстати, мы с коллегами своими руками сделали точную копию этого аппарата, которая находится в коллекции музея истории Центрального телеграфа ПАО. Для создания этой машины я сфотографировал оригинальные машины Шиллинга в Политехническом музее в Москве и в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге. Я также сфотографировал и осмотрел другие известные мне копии аппарата Шиллинга: две в Санкт-Петербурге (Центральный музей железнодорожного транспорта и Центральный музей артиллерии, инженерных войск и войск связи) и в городе Кяхта в местном историческом музее. У нас была возможность увидеть копию аппарата Шиллинга, хранящуюся в музее в Германии. Политехнический музей позволил нам не только сфотографировать оригинальный телеграфный аппарат Шиллинга, но и измерить все его части и компоненты. Мне также удалось получить копии древних планов этой машины. Таким образом, мы не только сделали абсолютно точную копию аппарата, включая использование материалов, близких к оригиналу (дерево, латунь, магниты, проводники и т.д.), но и все схематические решения, соответствующие найденным историческим чертежам. Мы также создали историческую копию аппарата Шиллинга – это единственная в стране действующая модель первого в мире телеграфного аппарата Шиллинга.

– Можете ли вы рассказать нам, как работал этот телеграф?

– В нем был передатчик – устройство, похожее на пианино, с восемью белыми и восемью черными клавишами, которые использовались для замыкания электрической цепи и подачи тока на катушки умножителей: “плюс” или “минус” источника питания (батареи) устройства. Приемное устройство состояло из шести множителей – магнитных стрелок, каждая из которых помещалась в катушку, через которую протекал ток при нажатии соответствующих клавиш аппарата-передатчика. Магнитные руки были подвешены на шнурах, поддерживаемых столбами. Над руками на струнах были изображены бумажные круги, окрашенные с одной стороны в черный цвет, а с другой – в белый. Для отправки и приема сообщений использовались два аппарата, которые были соединены восемью проводами. Шесть проводов использовались для управления стрелками (колесами), один провод использовался для активации звонка, сигнализирующего приемной станции о начале отправки; восьмой провод служил в качестве провода возврата цепи. При нажатии одной или нескольких клавиш (только белых или черных) на передающей станции, согласно коду Шиллинга, на принимающей станции отклонялись одна или несколько соответствующих стрелок, и связист видел один или несколько кругов (только белых или черных), обращенных к нему. Сигнальщик, видя обращенные к нему круги и зная код Шиллинга, мог понять и записать передаваемую ему букву или цифру. Если клавиши передатчика не были нажаты, эти круги не поворачивались и стояли “боком” к связисту на приемной станции. Таким образом, различные положения черных и белых кругов обозначали условные (кодовые) комбинации, соответствующие буквам алфавита или цифрам. Я не оговорился, специалисты, которые начали работать над первыми телеграфными аппаратами, назывались связистами по аналогии со специалистами, обслуживавшими оптические семафорные телеграфы.

“Текст первой телеграммы был составлен самим императором”.

– Как был испытан первый электромагнитный телеграф? И, кстати, я читал, что сам Николай интересовался этим изобретением. I. Это правда?

– 21 октября 1832 года Шиллинг продемонстрировал изобретенный им телеграф широкой публике в своей квартире на Марсовом поле. Сегодня на доме, где жил и умер изобретатель, установлена мемориальная доска (Марсово поле, 7). Ученый снял весь пол, чтобы продемонстрировать телеграф! Некоторые источники утверждают, что Николай I сам посетил Шиллинга в его доме и что Шиллинг использовал свой аппарат для передачи первого телеграфного сообщения из одной комнаты в другую, что очень удивило императора.

По одной из версий, текст первой телеграммы, которую составил и передал сам император России Николай I, был следующим: “Я был очень рад видеть господина Шиллинга”.

Вскоре после успешной демонстрации был создан “Комитет по рассмотрению электромагнитного телеграфа” для содействия развитию и совершенствованию этого изобретения. В то же время, членам комитета было дано указание хранить этот вопрос в тайне и относиться к нему как к строгой государственной тайне.

Мемориальная доска на стене дома Адамини, посвященная памяти П.Л. Шиллинга

– Вот почему мы знаем об изобретении Шиллинга меньше, чем о телеграфе Морзе! Значит, Павел Левкович не патентовал свою машину?

– Действительно, не было патента… До наших дней дошли только копии документов, из которых известно, что демонстрация первого электромагнитного телеграфа состоялась 21 октября 1832 года. В целом, события разворачивались таким образом. Впервые Шиллинг создал двухкратный телеграфный аппарат еще в 1828 году. Но код для него был настолько сложным, что в то время его было очень трудно использовать. Затем Шиллинг сконструировал телеграф с 6 множителями – более простой и удобный в использовании. В 1836 году он показал свое творение специальной комиссии, назначенной по приказу императора. Вокруг главного здания Адмиралтейства была построена экспериментальная десятиквартальная телеграфная линия. Провода были проложены частично под землей и частично под водой через канал. Испытания прошли успешно, после чего Шиллинг приступил к проектированию телеграфной линии между Петергофом и Кронштадтом для замены существующей оптической телеграфной линии, построенной в 1833 году. Планировалось построить электромагнитную телеграфную линию взамен существующей оптической семафорной телеграфной линии. Внезапная смерть Павла Львовича в 1837 году прервала работу выдающегося русского ученого и изобретателя.

– А в чем разница между телеграфом Шиллинга и телеграфом, изобретенным Морзе?

– Главное принципиальное отличие заключается в том, что телеграф Шиллинга не был пишущим телеграфом – он не фиксировал ничего ни на каком носителе, особенно на бумаге. На приемной станции телеграфа Шиллинга связист следил за вращающимися колесами, проверял их положение относительно кода и записывал полученные буквы или цифры. После каждого вращения колес следовала пауза, колеса снова вращались и занимали другое положение – сигнальщик писал следующую букву и так далее. Морзе создал телеграфную пишущую машинку. Это произошло следующим образом. Сэмюэль Морзе был известен как художник. Он писал портреты известных людей в Америке и иногда ездил в Европу – там он учился и встречался с другими художниками. Однажды, возвращаясь на пароходе из Европы в Америку, он наткнулся на интересный эксперимент: магнитная стрелка вращалась под действием электромагнита. Можно предположить, что ему, как художнику, пришла в голову идея, что, поскольку электрический ток может вращать стрелку, возможно, его можно использовать для нанесения меток на ленту, то есть для записи сообщения, передаваемого с помощью электричества. Морзе с огромным энтузиазмом отнесся к этой идее. Морзе не имел технического образования, не знал основ электротехники и был вынужден консультироваться со специалистами и учеными. В конце концов, Морзе построил свой первый телеграфный аппарат в 1837 году.

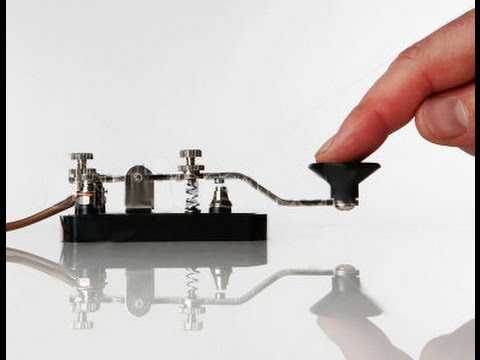

Телеграф Морзе

“Велики дела Твои, Господи”.

– Как же Морзе заставил телеграф писать сообщения?

– К тому времени, когда Морзе пришла в голову эта идея, оптический телеграф, изобретенный французом Клодом Шаппом, уже был хорошо известен и широко использовался во всем мире. Его идея заключалась в передаче сообщений методом семафора. Передающее устройство телеграфа состояло из нескольких подвижных планок, установленных на башне. Цепочка таких башен, расположенных на расстоянии прямой видимости друг от друга, образует телеграфную линию. Каждая станция была оборудована вертикальной мачтой, напоминающей железнодорожный семафор. На концах мачт были закреплены подвижные планки. Рабочий на одной станции вращал и располагал планки определенным образом, а рабочий на соседней вышке наблюдал в телескоп за положением планок на соседней вышке и затем воспроизводил его на своей вышке. Каждая позиция башни раскрывает символ, например, букву, цифру или целое сообщение. Были разработаны словари, чтобы убедиться, что каждое положение планок башни соответствует определенному знаку. Знак передавался от первой башни ко второй, от второй к третьей и так далее. Таким образом, сообщение передавалось от первой башни ко второй, и так далее. Словарь на последней башне расшифровал сообщение, полученное с первой башни. Морзе впервые предусмотрел использование электрических сигналов и электромагнита для записи переменных точек на движущейся ленте, порядок которых определялся бы специально составленным словарем. Он использовал длинный стержень с выступами, которые, проходя через передающее устройство, могли прервать ток в цепи. Эта конструкция имела устройство для протягивания бумажной ленты, на которой были отмечены полученные электрические сигналы: точки и промежутки между ними.

– А как появился знаменитый алфавит Морзе? Не попытался ли он сначала перевести эти знаки в алфавитную нотацию, как это было сделано до него?

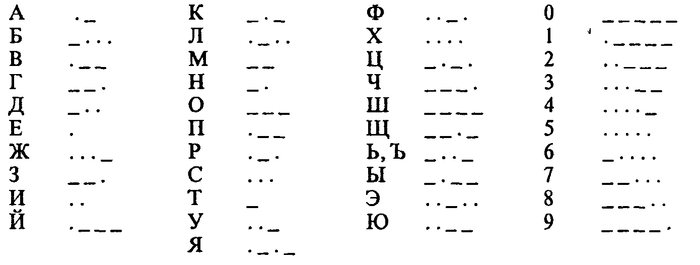

– Да, после того, как он изобрел механизм, ему пришлось написать для него кодовые таблицы. Это всегда делалось для оптической линии, а теперь нужно было написать словарь для телеграфа Морзе. Но это был тупик, потому что в одной стране была своя кодовая таблица, в другой – другая, а нужно было что-то универсальное. Именно тогда Морзе помог его помощник Альфред Вейль. Именно он подсказал Морзе, что систему кодирования необходимо стандартизировать, чтобы каждой букве соответствовала своя комбинация точек и тире. Поэтому многие источники утверждают, что алфавит, который мы все знаем как алфавит Морзе, был изобретен Вейлем. Более того, позже они подали на него в суд. Первая машина Морзе представляла собой “белую пишущую машинку”: специальное колесико нажимало на канавку на ленте. Телеграфист, принимавший сообщение, должен был взять ленту в руку и внимательно рассмотреть или “нащупать” этот желобок. Таким образом, он мог различать точки и тире на принятой телеграфной ленте.

– Интересно, как звучало первое сообщение, отправленное азбукой Морзе?

– Телеграфная линия, соединившая Балтимор с Вашингтоном, была завершена 24 мая 1844 года. Я встречал различные переводы первого предложения, переданного через эту строку, но наиболее распространенным является следующий: “Чудны дела Твои, Господи”.

– Как развивалась телеграфная связь?

– Когда Морзе запатентовал свое устройство, телеграфия начала быстро развиваться. Затем телеграф был вывезен в Европу, где его усовершенствовали и сделали колесо, которое поднимается электромагнитом, поворачивается, окунается в специальную чернильницу и оставляет на бумаге короткие или длинные точки или тире – в зависимости от того, как долго замкнута электрическая цепь при закрытом ключе. В России первая телеграфная линия между Санкт-Петербургом и Москвой использовала точечные автоматы, которые были изобретены учеником Шиллинга, выдающимся ученым и изобретателем Борисом Семеновичем Якоби. Однако в 1854 году они были заменены аппаратами Морзе…

В то же время в Королевском доме графа была разработана печатная система, включающая клавиатуру. Принимающая сторона автоматически сформировала сообщение на бумаге. Заявленная скорость составила 2600 слов/час. Паровая версия была разработана в 1852 году.

История

Согласно терминологии Морзе, телеграф был изобретен Паулем Шиллингом. Ранние модели посылали сигналы точечного типа, символы печатной машинки.

Оптический телеграф

Первый оптический телеграф был построен Робертом Гуком (1684) для Британского королевского общества. Эксперименты продолжил сэр Ричард Лоуэлл Эджворт (1767). Семафорная сеть Шаппа 1793 года работала в течение полувека. Французская революция внесла большой вклад в популяризацию этого изобретения, требуя сокращения времени передачи правительственных сообщений. 2 марта 1791 года в. В 11.00 было отправлено первое сообщение, охватывающее 16 км: “Двигаясь дальше, вы вскоре будете увенчаны славой”.

Незамысловатая конструкция содержала обзорный телескоп, пару черно-белых панелей. Оператор, пролистав кодовую книгу, напечатал буквы. Через год Клоду было поручено проложить линию Париж-Лиль протяженностью 230 км. Идея заключалась в том, чтобы упростить управление австрийской войной. В 1794 году линия принесла известие: Конде-сюр-л’Эско капитулировал. Один час потерянного времени.

Пруссаки были потрясены возможностями новой системы и построили свои собственные линии (1830-е годы). Работа телеграфа зависела от погодных условий и времени суток. Скорость передачи информации составляла два-три слова в минуту. Последняя прибрежная версия была похоронена Швецией (1880). Франция продолжала использовать это изобретение, доверив семафор морякам, желающим передать сообщение на берег. Преимущества этой техники неоспоримы:

- Отсутствие затрат на энергию, включая солнечную. Система успешно противостоит пасмурной погоде.

- Скорость дает 100% преимущество над посыльными (поплавками).

Электрический телеграф

Первая идея использовать полезные свойства электричества была опубликована в журнале Scotts Magazine (1753). Энтузиасты предложили для каждой буквы алфавита отдельный провод (тогда использовались шелковые нити). Источником электричества был статический генератор. В ранних приемниках использовалось явление взаимного взаимодействия зарядов. Лишенное перспектив предприятие было оставлено пылиться в архивах.

Джордж-Луи ле Саг построил (1774) двадцать лет спустя, согласно примечанию, первую электростатическую модель. 26 проводов позволяли читать буквы людям, находящимся в соседних комнатах.

Изобретение Вольтой электролитических источников тока придало новый импульс этой тенденции. Немецкий ученый Томас фон Зиммеринг (1809) усовершенствовал конструкцию математика Франсиско Сальва Кампильо. Оба содержали 35 параллельных проводов, продолжая идею, описанную выше. Новинка в шутку преодолевала расстояние в пару-тройку километров.

На приемной стороне, оснащенной электролитическими колбами, наблюдались пузырьки водорода. Номер реторты соответствовал букве, цифре. Визуальное наблюдение помогло дежурному оператору зафиксировать сообщение, переданное пузырьками. Битрейт оставляет желать лучшего.

Хорошую модель построил английский изобретатель Фрэнсис Рональдс (1816). Семейное поместье (Хаммерсмит-Молл) украшал ров длиной 175 ярдов. Восьмимильный участок снаружи был воздушным. Изобретение, представленное в Адмиралтейство, было признано “абсолютно бесполезным”. Работа Рональдса “Описание телеграфа и других электрических устройств” считается первой рукописью на эту тему. По этому случаю Фрэнсис рассмотрел задержку сигналов, вызванную индукцией, тогда еще неизвестной науке.

Питер наносит ответный удар

Русский дипломат Павел Шиллинг продемонстрировал (1832) передачу сообщений на расстояние между соседними комнатами. Важным моментом было использование шифрования символов: попытка уменьшить количество соединительных проводов. Роль приемников играли 6 множителей, а соединительных линий было 8:

- Сигнал.

- Возвращение.

- 6 линий данных.

Постепенно изобретатель догадался, что буквенный код будет заменен цифровым. Новая версия устройства содержала 2 медных провода. Британское правительство (1836 год) пыталось купить патент. Изобретатель отклонил иностранное предложение, согласившись на условия Николая I. Следующая построенная линия длиной 5 км соединяла здание Адмиралтейства, царский дворец в Петергофе и военно-морскую базу в Кронштадте и служила для официальной переписки. Проект завершился со смертью изобретателя.

Интересно! Ранее (в 1821 году) Аднре-Мари Ампер предложил идею создания телеграфа с помощью вращающейся рамки, управляющей гальванометром Швайгера. По словам ученого, он экспериментально проверил свои собственные идеи. Питер Барлоу (1824) повторил шаги Ампера, обнаружив, что максимальное расстояние в 200 метров неперспективно.

Карл Фридрих Гаусс и Вильгельм Вебер создали (1833, Геттинген) первый электромагнитный телеграф, связавший обсерваторию и Институт физики, разделенные расстоянием в 1 км. Шиллинг использовал вращающуюся раму, аналогичную конструкции Швайгера. Немецкие ученые использовали настоящее электромагнитное реле, образованное катушкой проволоки. Элементами кода были положительное и отрицательное направления протекания тока. Постепенно передача информации кодировалась в импульсах, скорость которых увеличивалась. При поддержке Александра фон Гумбольдта ученые продолжили работу, и первая действующая модель была построена Карлом Августом Штейнелем (Мюнхен – 1835-1836, в то время первая немецкая железная дорога).

Коммерческий успех

Американцы вели параллельное развитие. Некоторые упрекнули Дэвида Альтера в плагиате. Доктор ответил журналисту: “Мне трудно увидеть связь между изобретением Морзе и телеграфной связью Элдертона. Профессор также, похоже, ничего не слышал о местных методах передачи сообщений”.

Сэмюэль Морзе запатентовал (1837) письменный электрический телеграф. Ассистент инженера, Альфред Вейл, разработал устройство для записи: стилус, управляемый магнитом. Вместе искатели создали новый код. 11 января 1838 года Морзе отправил сообщение, которое было передано по проволоке длиной 3 км.

Это интересно! Интернет полон заблуждений, что первой птичкой была библейская фраза WHAT HAT GOD WROUGHT? Послание, о котором идет речь, датируется 1844 годом. В то время длина телеграфной сети составляла 44 км.

В мае 1837 года на планете появилась первая платная служба обмена сообщениями. Уильям Фотергилл Кук и Чарльз Уитстоун запатентовали шестипроводной игольчатый телеграф. Система может содержать любое количество заостренных стальных стержней. Изобретатели рекомендовали использовать пять. Модель с четырьмя иглами соединила два района Лондона. Успешная демонстрация состоялась 25 июля 1837 года. Гаусс был движим спонсорскими деньгами – Кук и Уитстоун зарабатывали на продаже запатентованных моделей.

Вскоре подземный кабель сдался: нарушилась изоляция. Изделие было заменено однопроволочной жилой. Устройство было модернизировано. После сокращения осталось 2 иглы, и длина кода увеличилась. В следующей установке (Слау, 1843 год) использовался двухжильный кабель, минуя одну иглу. Его первоначальный коммерческий успех привлек внимание энтузиастов, обеспечив отрасли постоянный поток инноваций.

Азбука Морзе

Новый код завоевывал США в течение 20 лет, завершив “Пони Экспресс”, пересекший континент по линии 24 октября 1861 года. Вскоре каждое почтовое отделение имело копию новой системы доставки. Торговцы видели широкий спектр целей:

- Увеличение скорости передачи данных.

- Сокращение расходов.

- Сокращение количества ручного труда.

Экономия телеграфистов была облегчена благодаря методу ABC Уитстона (1840). Изобретатель расположил буквы вокруг циферблата часов. Принимающая игла выбрала правильную. Записывать результат оставалось на усмотрение принимающего клиента. Скорость достигла предела в 15 слов в минуту.

Новые разработки

Александр Бейн запатентовал (Эдинбург, 1846) химический телеграф. Ток перемещал стальной щуп по бумаге, пропитанной смесью нитрата аммония и ферроцианида калия. Получившиеся синие маркеры повторяли переданную азбуку Морзе. Максимальная скорость составляла 1000 слов в минуту. Сообщение было расшифровано оператором. Новизна померкла: разъяренная группа Морзе подала в суд на патент.

В то же время компания Royal Earl House разработала систему набора текста, включающую клавиатуру. Принимающая сторона автоматически сформировала сообщение на бумаге. Заявленная скорость составила 2600 слов/час. В 1852 году была разработана паровая версия.

Идея была подхвачена Дэвидом Эдвардом Хагисом. 26-символьная клавиатура получила широкое признание. Техника отличалась завидной аккуратностью. Еще одна инновация заставила нас ждать, показав общую удовлетворенность статус-кво. Эмиль Бодо (1874) ввел свою собственную кодировку. Символ передавался положением пяти переключателей. Скорость составляла 30 слов в минуту.

Чарльз Уитстоун в конце концов автоматизировал этот процесс, изобретя перфоленту. Устройство, получившее оригинальное название Stick Punch, напоминало печатную машинку. Оператор садился, писал сообщение, корректировал запись и отправлял ее приемнику. Скорость достигала 70 слов в минуту.

Уже в 1835 году телеграф Шиллинга соединил комнаты огромного Зимнего дворца и сам дворец с Адмиралтейством, а под председательством военно-морского министра была назначена комиссия для рассмотрения вопроса об электромагнитном телеграфе. Начались первые эксперименты по прокладке телеграфных кабелей под землей и под водой.

Русский изобретатель телеграфа Павел Шиллинг

Изобретатель первого в мире телеграфа и автор первого взрыва мины с помощью электрического провода. Создатель первого в мире телеграфного кода и лучшего секретного шифра XIX века. Друг Александра Сергеевича Пушкина и создатель первой в России литографии (способа воспроизведения изображений). Русский гусар, штурмовавший Париж, первый в Европе исследователь тибетского и монгольского буддизма, ученый и дипломат. Это все был один человек – Павел Л. Шиллинг, выдающийся русский изобретатель пушкинской эпохи и наполеоновских войн. Возможно, один из последних представителей плеяды энциклопедистов, “универсальных ученых” эпохи Просвещения, оставивших яркий след во многих, зачастую отдаленных, сферах мировой науки и техники.

О, сколько чудесных открытий

Дух Просвещения

И Опыт, сын несчастья,

И Гений, друг парадоксов….

Эти знаменитые пушкинские строки, по мнению большинства исследователей творчества великого поэта, посвящены Павлу Шиллингу и были написаны в те дни, когда их автор отправлялся с ним в экспедицию на Дальний Восток, к границам Монголии и Китая.

Гений русской поэзии известен всем, а его ученый друг – гораздо меньше. Хотя она по праву занимает важное место в российской науке и истории.

Первая в мире электрическая шахта

Будущий изобретатель телеграфа родился на земле Российской империи, в Ревле, 16 апреля 1786 года. В соответствии с рождением и традицией мальчика назвали Пауль Людвиг, барон фон Шиллинг фон Канштадт. Его отец был немецким бароном, перешедшим на русскую службу, где он дослужился до звания полковника и был награжден за храбрость высшей военной наградой – орденом Святого Георгия.

Через несколько месяцев после своего рождения будущий автор многих изобретений оказался в самом сердце России, в Казани, где его отец командовал Низовским пехотным полком. Здесь Павел провел все свое детство, здесь он стал Павлом и здесь в возрасте 11 лет, после смерти отца, он уехал в Петербург учиться в кадетском корпусе. В документах Российской империи он был записан как Павел Л. Шиллинг, под именем которого он вошел в русскую историю.

Во время учебы Павел Шиллинг проявил математические и топографические способности, поэтому после окончания кадетского корпуса в 1802 году он был принят в Квартермейстерский департамент свиты Его Императорского Величества – прообраз Генерального штаба, где молодой офицер занимался составлением топографических карт и штабными расчетами.

В те годы в центре Европы шла великая война между наполеоновской Францией и царской Россией. А Пауля Шиллинга перевели в Министерство иностранных дел, где он занимал должность секретаря в российском посольстве в Мюнхене, тогдашней столице независимой Баварии.

Шиллинг стал сотрудником нашей военной разведки – в те времена функции дипломата и разведчика переплетались еще теснее, чем в наше время. Бавария тогда была де-факто вассальным государством Наполеона, и Санкт-Петербург должен был знать внутреннюю ситуацию и военный потенциал этого королевства.

Но Мюнхен в то время также был одним из центров изучения немецкого языка. Благодаря своим социальным контактам молодой дипломат и разведчик познакомился не только с аристократами и военными, но и с ведущими европейскими учеными того времени. Со временем Пауль Шиллинг заинтересовался восточными языками и экспериментами с электричеством.

В то время человечество только открывало секреты движения электрических зарядов; к различным “гальваническим” экспериментам относились скорее как к забавному развлечению. Но Павел Шиллинг предположил, что искра электрического заряда в проводах может заменить пороховой запал в военных действиях.

Тем временем началась Великая война с Наполеоном, русское посольство эвакуировалось в Санкт-Петербург в июле 1812 года, и там Павел Шиллинг сразу же предложил свое изобретение военному министерству. Он взялся взорвать пороховой заряд под водой, чтобы можно было построить мины для защиты столицы Российской империи с моря. В разгар Отечественной войны, когда наполеоновские солдаты заняли Москву, в Санкт-Петербурге на берегу Невы было проведено несколько первых в мире экспериментальных взрывов пороховых зарядов под водой с помощью электричества.

Карты для русской армии

Эксперименты с электрическими минами были успешными. Современники называли их “дальним зажиганием”. В декабре 1812 года была сформирована бомбардировочная эскадра Королевской гвардии, где продолжались работы по экспериментам Шиллинга с электрическими зажиганиями и взрывами. Сам автор изобретения, отказавшись от удобного дипломатического ранга, пошел добровольцем в русскую армию. В звании штаб-сержанта Сумского гусарского полка он прошел через все крупные сражения с Наполеоном в Германии и Франции в 1813-1814 годах. За свои бои на подступах к Парижу капитан Шиллинг получил очень редкое и почетное отличие – именное оружие, саблю с надписью “За храбрость”. Но его вклад в окончательный разгром наполеоновской армии заключался не только в смелости его кавалерийских атак – именно Павел Шиллинг предоставил русской армии топографические карты для наступления во Франции.

Ранее карты рисовались вручную, и не было ни времени, ни достаточного количества квалифицированных специалистов, чтобы снабдить ими все многочисленные русские части. Шиллинг, гусарский офицер, в конце 1813 года сообщил царю Александру I, что первые в мире успешные опыты по литографии – копированию рисунков – были проведены в Мангейме, Германия.

Суть этой современной на тот момент технологии заключалась в том, что рисунок или текст наносился на специально отобранный и отполированный известняк с помощью специальных “литографических” чернил. Затем поверхность камня “протравливается” специальным химическим составом. После такой обработки поверхности камня, не покрытые литографской краской, отталкивают краску, в то время как в местах, где был нанесен рисунок, краска легко прилипает к рисунку. Таким образом, из такого “литографского камня” можно сделать много быстрых и качественных отпечатков.

По приказу царя Пауль Шиллинг прибыл в Мангейм с отрядом гусар и нашел там специалистов, ранее занимавшихся литографическими экспериментами, и необходимое оборудование. Под руководством Шиллинга в тылу русской армии было быстро изготовлено большое количество карт Франции, которые были крайне необходимы накануне решающего наступления на Наполеона. В конце войны мастерская, основанная Шиллингом, была переведена в Военно-топографическое депо Генерального штаба в Санкт-Петербурге.

Самый стойкий шифр 19 века

В оккупированном русскими Париже, когда все празднуют победу, гусар Шиллинг впервые встречает французских ученых. Особое внимание он уделяет Андре Амперу, человеку, который вошел в историю как создатель терминов “электрический ток” и “кибернетика” и в честь которого будет названа единица измерения электрического тока.

Но помимо своего “электрического” хобби, у гусара-ученого Шиллинга появилась новая важная задача – изучать захваченные французские шифры, учиться расшифровывать чужие и создавать свои собственные криптографические методы. Так, вскоре после поражения Наполеона гусар Шиллинг снял мундир и вернулся в Министерство иностранных дел.

Он официально организовал литографскую типографию в Министерстве иностранных дел России, поскольку дипломатическая деятельность того времени предполагала много оживленной переписки, а техническое копирование документов позволяло ускорить работу и разгрузить многочисленных писцов. Как шутили друзья Шиллинга, он увлекся литографией, потому что его энергичная натура не могла выдержать утомительного рукописного труда: “Шиллинг, нетерпеливый по натуре, ворчал за своим столом и однажды сказал, что этого длительного копирования бумаг можно было бы избежать, используя литографию, которая в то время была мало кому известна…”.

Но создание литографий для Министерства иностранных дел было лишь внешней частью его работы. В действительности Павел Шиллинг работал в Секретной экспедиции шифровального отдела, как тогда назывался шифровальный отдел Министерства иностранных дел. Именно Шиллинг первым в истории мировой дипломатии ввел использование специальных биграммных шифров – когда пары букв шифруются по сложному алгоритму, но не выстраиваются в ряд, а располагаются по порядку в соответствии с другим предписанным алгоритмом. Эти шифры были настолько сложными, что использовались до появления электрических и электронных систем шифрования во время Второй мировой войны.

Теоретический принцип биграммного шифрования был известен задолго до Шиллинга, но он был настолько сложен и трудоемок, что до этого не использовался на практике. Шиллинг изобрел специальное механическое шифровальное устройство – складной столик, наклеенный на бумагу, который позволял легко шифровать биграммы.

Шиллинг усовершенствовал шифрование биграмм, введя “пробелы”. (шифрование отдельных букв) и дополнение текста хаотичным набором символов. В результате шифр стал настолько устойчивым, что европейским математикам потребовалось более полувека, чтобы научиться его взламывать, а сам Павел Шиллинг заслужил звание самого выдающегося российского криптографа XIX века. Через несколько лет после изобретения Шиллинга новые шифры использовались не только российскими дипломатами, но и военными. Кстати, упорная работа Павла Шиллинга над шифрами спасла его от увлечения модными идеями декабристов и, возможно, спасла выдающегося человека для России.

‘Русский Калиостро’ и Пушкин

Все современники, знавшие его и оставившие о нем воспоминания, единодушно говорят, что Paul L. Шиллинг был необыкновенным человеком. И прежде всего, все отмечают его необыкновенную общительность.

Петербургская знать была поражена его способностью многократно играть в шахматы, не глядя на доску, и он всегда выигрывал. Весельчак Шиллинг развлекал петербургское общество не только играми и интересными историями, но и различными научными экспериментами. Он также был большим затейником петербургской светской жизни, развлекая не только играми, рассказами и опытами, но и всевозможными научными экспериментами.

Павел Шиллинг заинтересовался Востоком, или, как его еще называли, “Востоком”, еще в детстве, когда рос в Казани, которая в то время была центром российской торговли с Китаем. Уже во время своей дипломатической службы в Мюнхене, а затем в Париже, который в то время был ведущим европейским центром востоковедения, Павел Шиллинг изучал китайский язык. Как криптографа и специалиста по шифрам, его привлекали таинственные иероглифы и непонятные восточные манускрипты.

Будучи российским дипломатом, Шиллинг реализовал свой интерес к Востоку на практике. Как только новый шифр был создан, он вызвался возглавить дипломатическую миссию на границах Китая и Монголии в 1830 году. Большинство дипломатов предпочитали просвещенную Европу, поэтому царь без колебаний одобрил кандидатуру Шиллинга.

Одним из участников экспедиции на восток должен был стать Александр Сергеевич Пушкин. Работая в литографии, Шиллинг не смог удержаться от “озорного поступка”. – Он вручную переписывал и литографировал стихи Василия Львовича Пушкина – дяди Александра Сергеевича Пушкина, известного в Москве и Санкт-Петербурге композитора. Таким образом, была создана первая рукопись на русском языке, воспроизведенная методом технического копирования. После победы над Наполеоном и возвращения в Россию Василий Пушкин познакомил Шиллинга со своим племянником. Знакомство Александра Пушкина с Шиллингом переросло в долгую и прочную дружбу.

7 января 1830 года Пушкин попросил Бенкендорфа, начальника жандармерии, записать его в экспедицию Шиллинга: “…Я бы попросил разрешения посетить Китай, если бы там было открыто посольство”. К сожалению, царь не включил поэта в список членов дипломатической миссии на пограничную территорию между Монголией и Китаем, лишив потомков стихов Пушкина о Сибири и Дальнем Востоке. Сохранились только строфы, написанные великим поэтом о его желании отправиться в дальнее путешествие с посольством Шиллинга:

Идите, я готов; где бы вы ни были, друзья мои,

Куда бы ты ни захотел пойти, я готов следовать за тобой.

Я буду следовать за Тобой повсюду, с возвышенным полетом:

К подножию стены далекого Китая….

Первый в мире практический телеграф

Весной 1832 года дальневосточное посольство, в составе которого был будущий основатель отечественного китаеведения архимандрит Никита Бичурин, вернулось в Санкт-Петербург, а через пять месяцев, 9 октября, состоялась первая демонстрация первого телеграфа. Ранее в Европе уже предпринимались попытки создать устройства для передачи электрических сигналов на расстояние, но все такие устройства требовали отдельного провода для передачи каждой буквы и символа – то есть на километр такого “телеграфа” требовалось около 30 километров провода.

Телеграф, изобретенный Шиллингом, использовал всего два провода – это была первая рабочая модель, которую можно было использовать не только для экспериментов, но и на практике. Передача осуществлялась различными комбинациями восьми черно-белых клавиш, приемник состоял из двух стрелок, а сигналы, передаваемые по проводам, отображались их положением относительно черно-белого диска. Фактически, Шиллинг был первым в мире, кто использовал двоичный код, который сегодня является основой всех цифровых и компьютерных технологий.

Уже в 1835 году телеграф Шиллинга соединил огромный Зимний дворец и сам дворец с Адмиралтейством, а под председательством военно-морского министра был создан комитет для рассмотрения вопроса об электромагнитной телеграфии. Были проведены первые эксперименты по прокладке телеграфных кабелей под землей и под водой.

Также продолжалась работа над разработанным Шиллингом методом электрического подрыва морских мин. 21 марта 1834 года изобретатель продемонстрировал царю Николаю I электрическую детонацию подводных мин на Кольцевом канале у Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. С этого момента в России начались активные работы по созданию подводных минных заградителей.

В 1836 году. Шиллинг получил заманчивое предложение за большую сумму денег начать работу по внедрению изобретенного им телеграфа в Англии. Однако автор изобретения отказался покинуть Россию и взялся за создание первого большого телеграфа между Петергофом и Кронштадтом, провода которого он намеревался проложить по дну Финского залива.

Проект телеграфа был утвержден царем России 19 мая 1837 года. Шиллинг был первым в мире, кто предложил для подводного кабеля изолировать провода резиной – натуральным каучуком. В то же время Шиллинг сообщил о проекте соединения Петергофа и Санкт-Петербурга телеграфом, для чего он планировал подвесить медные провода на керамических изоляторах к столбам вдоль Петергофской дороги. Это было первое в мире предложение по созданию электрической сети современного типа! Но в то время царские чиновники рассматривали проект Шиллинга как дикую фантазию. Генерал-адъютант Петер Клейнмихель, тот самый, которому вскоре предстояло построить первую железную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом, рассмеялся и сказал Шиллингу: “Мой дорогой друг, ваше предложение – это безумие, ваши воздушные провода действительно нелепы”.

Пауль Шиллинг не дожил до воплощения своих дальновидных идей. Он умер 6 августа 1837 года, ненадолго пережив своего друга Александра Пушкина. Вскоре после смерти русского изобретателя мир обогнали телеграфные сети, а изобретенные им подводные мины с электрическим приводом во время Крымской войны 1853-1856 годов надежно защищали Санкт-Петербург и Кронштадт от британского флота, который в то время господствовал на Балтике.

Коммерческая эксплуатация электрического телеграфа началась в Лондоне в 1837 году. В России работа П.Л. Работу Шиллинга продолжил Б.С. Якоби, который в 1839 году построил телеграфную пишущую машинку, а в 1850 году – телеграфную пишущую машинку.

Кто изобрел телеграф?

Телеграф.

Телеграф – это средство передачи сигналов по проводам, радио или другими способами.

Древнегреческое слово “телеграф” переводится как письмо.

Электромеханическая пишущая машинка, которая использовалась для отправки текстовых сообщений (аналог сегодняшних SMS) по двухпроводной линии – телеграфу – была изобретена задолго до появления других, более совершенных средств связи.

Сегодня телеграфы используются крайне редко, но в свое время они произвели революцию в передаче информации. Давайте посмотрим на его историю.

История телеграфа.

Оптический телеграф.

В 1792 году. Француз Клод Шаппе предложил систему передачи информации с помощью светового сигнала. Он был назван “оптическим телеграфом”. В самом простом виде это была цепочка типовых зданий, расположенных в пределах видимости. На крышах зданий стояли столбы с подвижными перекладинами – семафоры. Семафорные шесты управлялись операторами, которые сидели внутри.

Шапп создал специальную кодовую таблицу, в которой каждой букве алфавита соответствовала определенная фигура, образованная семафором, в зависимости от положения перекладин относительно столба. Система Шаппа позволяла передавать сообщения со скоростью два слова в минуту и быстро распространилась по всей Европе. В Швеции к 1880 году действовала сеть станций оптического телеграфа.

Семафоры могли передавать информацию с большей точностью, чем дымовые сигналы и маяки. Они также не потребляют топлива. Сообщения можно было отправлять быстрее, чем мессенджеры, а семафоры могли переносить сообщения по региону. Однако, как и другие способы передачи сигналов на расстояние, они сильно зависели от погодных условий и требовали дневного света. Требовались операторы, а вышки должны были находиться на расстоянии 30 километров друг от друга. Это было полезно для правительства, но слишком дорого для коммерческого использования.

Электрический телеграф.

Идею создания первого электрического телеграфа в 1753 году предложил шотландский ученый Чарльз Морис. Он предложил проложить ряд изолированных друг от друга проводов между двумя точками и затем передавать по ним сообщения. Кстати, количество отдельных проводов должно было быть равно количеству букв в алфавите, или, по крайней мере, самому необходимому набору букв для общения. Сообщение передавалось путем приложения электрического заряда через провода к металлическим шарикам. Оператор телеграфа должен был заметить, какой шар в каждый момент времени притягивает мелкие предметы, а какой нет, и таким образом расшифровать передаваемое сообщение.

Хотя Моррисон не смог “довести свое изобретение до конца”, идею подхватили другие ученые и изобретатели.

В 1774 году Георг Лесаж, физик из Женевы, построил первый работающий телеграфный аппарат на основе технологии Моррисона.

В 1798 году испанский изобретатель Франсиско де Сальва создал собственную конструкцию электростатического телеграфа.

В 1809 году немецкий ученый Самуэль Томас Земмеринг построил и испытал электрохимический пузырьковый телеграф.

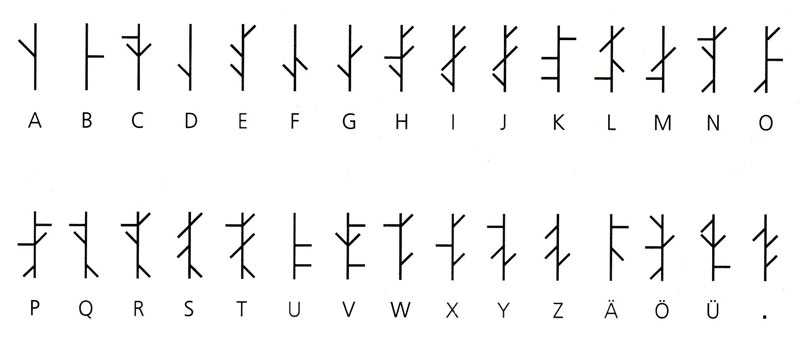

Первый электромагнитный телеграф был создан русским ученым Павлом Львовичем Шиллингом в 1832 году. Публичная демонстрация аппарата состоялась в квартире Шиллинга 21 октября 1832 года. Пауль Шиллинг также разработал оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определенная комбинация символов, которые можно было отобразить в виде черно-белых кругов на телеграфном аппарате.

Впоследствии электромагнитный телеграф был построен в Германии Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером (1833), в Великобритании – Куком и Уитстоном (1837), а в США электромагнитный телеграф был запатентован Сэмюэлем Морзе в 1840 году.

Телеграфные аппараты Шиллинга, Гаусса-Вебера, Кука-Уитстона относятся к электромагнитным аппаратам стрелочного типа, в то время как аппарат Морзе был электромеханическим.

Большой заслугой Сэмюэля Морзе является изобретение телеграфного кода, в котором буквы алфавита были представлены комбинацией коротких и длинных сигналов – “точек” и “тире”. (Азбука Морзе, азбука Морзе).

Телеграфный аппарат Морзе.

Проблема с телеграфом Морзе заключалась в том, что расшифровать его код могли только специалисты, а обычные люди вообще не могли его понять. По этой причине в последующие годы многие изобретатели работали над созданием аппарата, который бы записывал сам текст, а не только телеграфный код. Самой известной из них была печатная машинка Uzet.

Томас Эдисон решил частично механизировать (облегчить) труд телеграфистов, исключив участие человека в процессе записи сообщений на перфорированную ленту.

Лента была сделана на реперфораторе – устройстве для пробивки отверстий в бумажной ленте в соответствии с символами телеграфного кода, поступающими с телеграфного передатчика.

Реперфоратор принимал телеграммы на станциях транзитного телеграфирования и затем автоматически передавал их с помощью передатчика, устраняя таким образом трудоемкую ручную обработку транзитных телеграмм (наклеивание ленты с печатными символами на бланк и последующая передача всех символов вручную с помощью клавиатуры). Существовали также реперфораторы – устройства для приема и передачи телеграмм, которые выполняли функции и реперфоратора, и передатчика.

Коммерческое использование электрического телеграфа впервые началось в Лондоне в 1837 году. В России работу П.Л. Шиллинга продолжил Б.С. Якоби, который в 1839 году сконструировал письменный телеграфный аппарат, а в 1850 году – почтовый телеграфный аппарат.

В 1858 году была установлена трансатлантическая телеграфная связь. Затем был проложен кабель до Африки, что стало возможным в 1870 году. Прямая телеграфная связь между Лондоном и Бомбеем (через ретрансляционные станции в Египте и на Мальте).

В 1872 году французский изобретатель Жан Морис Эмиль Бодо разработал многократный телеграф – он был способен передавать два или более сообщений в одном направлении по одному проводу. Аппарат Бодо и аппараты, основанные на его принципе, были названы машинами “старт-стоп”.

Но помимо самого аппарата, изобретатель также придумал очень удачный телеграфный код (код Бодо), который впоследствии стал популярным и получил название Международный телеграфный код № 1 (ITA1). Дальнейшие модификации конструкции стартстопного телеграфного аппарата привели к развитию телепринтеров (телетайпов), а единица скорости передачи информации была названа в честь ученого.

В 1930 году появился стартстопный телеграф с телефонным циферблатом (телетайп). Это устройство позволяло, помимо прочего, персонализировать абонентов телеграфной сети и быстро их подключать. Позднее эти устройства стали называть “телексами”. (от слов “телеграф” и “биржа”).

В начале и середине 20-го века телеграф был одним из основных средств связи!

Постепенно, с развитием новых средств связи, телеграф утратил свое значение и почти исчез из нашей повседневной жизни!

Теперь мы можем сами написать и отправить любое сообщение, используя мобильный телефон или Интернет!

Телеграф. История телеграфа.

Телеграф: первый телеграф, первые телеграфы, изобретатель телеграфа, радиотелеграф, центральный телеграф, телеграфная связь, изобретение телеграфа.

Но самой большой исторической несправедливостью стала история телеграфа и профессора Джозефа Генри, который изобрел его в 1831 году. Слово “телеграф” было изобретено тридцатью семью годами ранее французом Клодом Шаппе, который разработал оптическую систему для передачи сообщений специальным кодом, состоящую из мачт, установленных на крышах высоких башен. Эта семафорная система получила широкое распространение во Франции во время революции. Генри не только изобрел принцип работы электрического телеграфа, который заключается в передаче информации кодированными импульсами по проводам, но и сконструировал все необходимое для этого оборудование, но почему-то не удосужился проработать все детали и, самое главное, запатентовать свое открытие.

История телефона и телеграфа

В предыдущем посте мы рассказали об американских изобретателях и их изобретениях, а в этом мы обсудим историю двух других важных для человечества изобретений: телефона и телеграфа.

Но самой большой исторической несправедливостью стала история телеграфа и профессора Джозефа Генри, который изобрел его в 1831 г. Слово “телеграф” было придумано за тридцать семь лет до этого французом Клодом Шаппе, который изобрел оптическую систему передачи сообщений с помощью специального кода, состоящую из мачт, установленных на крышах высоких башен. Эта семафорная система получила широкое распространение во Франции во время революции. Генри не только изобрел принцип работы электрического телеграфа, который заключается в передаче информации кодированными импульсами по проводам, но и разработал все необходимое для этого оборудование, но почему-то не удосужился проработать все детали и, самое главное, запатентовать свое открытие.

Это сделал талантливый, энергичный и непривлекательный человек по имени Сэмюэл Финли Бриз Морзе. Финли (так его называли друзья и семья) был знаменит еще до того, как занялся телеграфом. Наследник выдающейся семьи из Новой Англии (его дед был президентом Принстона), он был известным художником, членом Британской королевской академии и профессором изобразительного искусства в Нью-Йоркском университете. Он также был любителем теории искусства и реакционным политиком (он дважды баллотировался на пост мэра Нью-Йорка с воинствующей антикатолической позиции и считал, что рабство не только полезно, но и священно). Идея передачи информации по проводам настолько увлекла его, что он оставил все другие занятия и провел пять лет в поисках телеграфа, совершенствуя его и добиваясь финансирования своего проекта со стороны Конгресса. В 1842 году Конгресс наконец выделил ему (подтвердив, что редко принимает не безумные решения) тридцать тысяч долларов на его эксперименты и столько же на его новую “науку”, месмеризм. Получив эти деньги, Морзе протянул телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимором и 11 мая 1844 года отправил первое телеграфное сообщение (слово “телеграмма” появится лишь двенадцать лет спустя). Каждый американский школьник знает, что первая телеграмма гласила: “Велики дела Твои, Господи”. На самом деле, первая телеграмма гласила: “Все работает хорошо”. Текст был придуман на основе Библии дочерью друга Морзе, главы Патентного бюро. Единственным реальным вкладом Морзе в развитие телеграфа был изобретенный им алфавит; во всем остальном он был абсолютно некомпетентен. Чтобы создать работающий телеграф, Морзе не только воровал опубликованные открытия Генри, но и постоянно обращался к нему за советом. Генри понравилась его настойчивость, и в течение нескольких лет он поддерживал Морзе и решал возникающие проблемы. Когда Морзе стал знаменитым и богатым, он заявил, что все изобрел сам, и не выразил Генри никакой благодарности. На протяжении всей своей жизни Морзе извлекал пользу из контактов с людьми более щедрыми и талантливыми, чем он сам. Находясь в Париже, он уговорил Луи Даггера показать ему, как работает изобретенный им фотографический процесс. По возвращении в Америку он расширил свое состояние, открыв студию, где впервые начал фотографировать живых людей. Во время той же поездки он украл магнит, изобретенный Луи Бреге, который был основным компонентом телеграфной связи на большие расстояния, и привез его домой, чтобы с ним можно было работать без помех.

Сэмюэл Финли Бриз Морс

Сейчас трудно представить, какое огромное влияние оказал телеграф на мир. То, что сообщения могут мгновенно передаваться за сотни миль, казалось американцам столь же невероятным, как нам кажется телепортация людей между континентами. Люди были в таком восторге от этого, что никакие слова не могут выразить этого. Через четыре года после первой публичной демонстрации телеграфа Америка была охвачена телеграфными проводами протяженностью пять тысяч миль, а Морзе считался величайшим человеком своего времени.

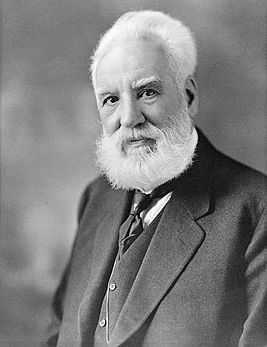

Александр Грэм Белл

Морзе был свергнут другим изобретением – более оригинальным, практичным и долговечным, чем телеграф. Это, конечно же, телефон, изобретенный Александром Грэхемом Беллом в 1876 году (это не было чисто американским изобретением, поскольку Белл, родившийся в Эдинбурге, Шотландия, стал американским гражданином только шесть лет спустя). Сам термин не был изобретен Беллом, слово использовалось с 1830-х годов и применялось к различным устройствам, издающим звуки, от музыкальных инструментов до оглушительных корабельных гудков. В своей патентной заявке Белл описал свое устройство как новый вид “телеграфии”, но вскоре стал называть его “электрическим говорящим телефоном”, а другим термином, использовавшимся в то время, был “говорящий телеграф”.

Белл заинтересовался проблемой передачи голоса на большие расстояния, потому что и его мать, и жена были глухими. Ему было всего двадцать восемь лет, а его помощнику Томасу Уотсону – двадцать один, когда 10 марта 1876 года они сделали замечательное открытие. Несмотря на длительные рабочие отношения и тесную совместную работу, они общались очень формально. В первом телефонном разговоре между ними Белл не сказала: “Том, иди сюда, ты мне нужен”, – сказал он: “Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны”.

Предвкушая восторг публики и интерес бизнеса, Белл и Уотсон организовали демонстрацию своего изобретения в телеграфной компании Western Union, но (вы уже догадались?) руководство компании осталось равнодушным. “Мистер Белл, – писали они, – после тщательного изучения вашего изобретения мы пришли к выводу, что оно представляет собой замечательную новинку, но, к сожалению, не представляет коммерческого интереса. Эта “электрическая игрушка”, по их мнению, не имела будущего. К счастью для Белла, другие бизнесмены не были столь недальновидными. Через четыре года после его изобретения в Америке уже было 60 000 телефонов, через двадцать лет – более шести миллионов, а компания Белла, сменившая название на American Telephone and Telegraph (ATT), стала крупнейшей компанией в Америке, акции которой стоили 1000 долларов за штуку. Патент Белла под номером 174 465 стал самым ценным патентом в истории. Телефон ворвался в жизнь американцев так быстро, что к началу 1880-х годов выражение I’ll call you означало не “Я позвоню тебе”, как это было сотни лет, а “Я позвоню тебе”.

В 1881 году Белл продал права на свое изобретение и занялся другими делами. Он изобрел аэроны для аэропланов, внес важный вклад в развитие фонографа, респиратора, фотоэлемента и опреснения воды. Когда нужно было придумать способ обнаружить пулю в теле раненого президента Гарфилда, они, естественно, обратились к Беллу.

Телефон не только позволил миллионам людей в Америке общаться друг с другом, но и, в отличие от телеграфа, обогатил американский английский язык. Слово оператор как обозначение телефониста появилось в конце 1870-х годов. “Алло, Центральная?” – универсальная фраза, используемая перед набором номера из дома – в 1895 году “Number please!”. – в 1895 году, в том же году, когда был придуман термин “телефонная будка”. Выражения Желтые страницы (телефонный справочник учреждений) в 1906 году, телефонный справочник в 1907 году. (первый, содержащий 50 телефонных номеров, был опубликован в Нью-Хейвене, штат Коннектикут), а телефонный справочник – в 1915 году. Связь между западным и восточным побережьями появилась в том же году, хотя на все звонки уходило около получаса, а минимальная плата составляла 20 долларов и 70 центов.

Поначалу люди не знали, что сказать, когда поднимали трубку. Эдисон предложил неформальное название Ahoy! (Hello!), и первый телефонный оператор, мужчина по имени Джордж Кой из Нью-Хейвена, начал им пользоваться (только мужчины принимались в качестве телефонных операторов; как и все новые технологии в те дни, женщинам не разрешалось пользоваться ими, пока это не стало обычным делом). Другие ответили бы “Да! или Что?”, и многие просто молча поднимали трубку и ждали ответа. Проблема была настолько серьезной, что журналы посвящали длинные статьи телефонному этикету.

Сегодня Америка – самая телефонозависимая страна в мире. 93% американских домов телефонизированы, а 70% имеют два телефона – ни одна страна в мире, кроме Канады, не приближается к этим цифрам. Каждая семья делает в среднем 3616 телефонных звонков в год – число, невероятное для любой другой страны мира (данные 1994 года).

Одна идея для “История телефона и телеграфа”

Здравствуйте, у меня такой вопрос.

14 февраля и Белл, и Грей, который был сотрудником Western Union, подали заявки на патент. Белл получил патент, потому что он был первым в очереди.

Позднее между Bell и Western Union было проведено сто судебных процессов, которые Western Union проиграла.

Вопрос в том, если Western Union пыталась получить свой патент и подала в суд на Белла, как Белл показал свое изобретение в их офисе и почему W.U. посчитала телефон “неинтересным”?

- Как потеря жены способствовала изобретению телеграфа.

- Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.

- Значение аббревиатуры BSC.

- Кто изобрел электричество: имя изобретателя, когда появилось в мире, в каком году в России, возраст, дата, первый, ученые, история происхождения, как произошло, откуда взялось, значение для человечества, создатель, сколько лет назад научились использовать, открытие.

- Краткая история электрического трамвая в картинках, интересные факты о трамваях в мире; Школа для электрика: электротехника и электроника.

- Урок 7 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. колебательный контур – физика – 11 класс – Русская электронная школа.

- 1 Понятие электромагнитного поля и его различные проявления. Материальность – Работа в школе.