Перед основной вспышкой молнии можно увидеть небольшое пятно, движущееся от облака к земле. Это так называемый ступенчатый лидер. Электроны под воздействием разности потенциалов начинают двигаться к земле. При движении они сталкиваются с молекулами воздуха, ионизируя их. От облака до земли образуется нечто вроде ионизированного проводника. В результате ионизации воздуха свободными электронами электропроводность в зоне траектории движения лидера значительно увеличивается. Лидер, по-видимому, прокладывает путь для основного разряда, двигаясь от одного электрода (облака) к другому (земле). Ионизация неравномерна, поэтому лидер может разветвляться.

Физика атмосферы: как, почему и откуда берутся молнии

Каждую секунду в атмосфере Земли образуется около 1 000 молний. 700 Молния ударяет в атмосферу Земли каждую секунду, и каждый год около 3000 людей погибают от ударов молнии. Физическая природа молнии окончательно не объяснена, и большинство людей имеют лишь приблизительное представление о том, что это такое. Какой-то разряд, сталкивающийся в облаках, или что-то в этом роде. Сегодня мы обратились к нашим писателям-физикам, чтобы узнать больше о природе молнии. Как возникает молния, куда бьет молния и почему гремит гром. Прочитав эту статью, вы узнаете ответ на эти и многие другие вопросы.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех специальностей находится на нашем Telegram-канале.

Обычно первые частицы являются “правителями”, поскольку они создают канал между облаками, по которому тут же устремляются миллиарды других заряженных частиц.

Что такое молния?

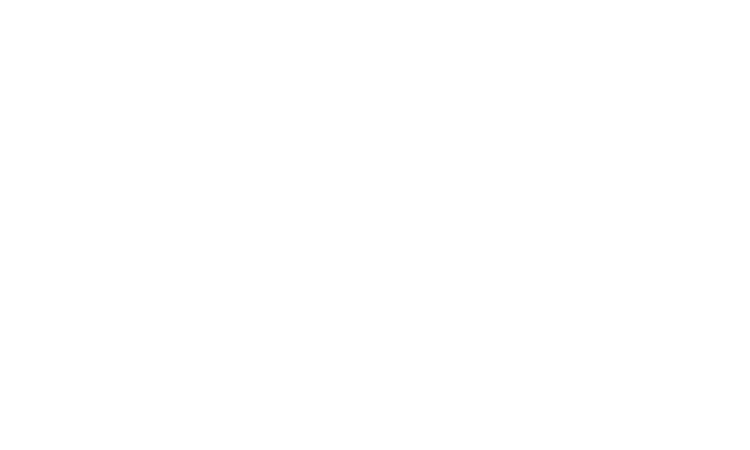

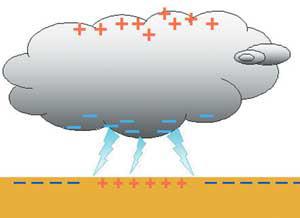

Молния – это электрический разряд. Но откуда она берется? И все начинается с облаков. Влага испаряется с поверхности земли и поднимается вверх в виде капель. “Стаи” этих капель собираются на определенной высоте и становятся видимыми с земли в виде облака (в одном облаке невероятное количество капель). Новые капли постоянно присоединяются к облакам, а старые капли могут отрываться от них. Если их присоединяется больше, чем отсоединяется, облако растет. Вертикальный размер облака может достигать нескольких километров (расстояние от земли до нижней части облака составляет около 0,5 – 2 км). В облаках температура может быть ниже нуля градусов по Цельсию, поэтому капли замерзают и превращаются в ледяные хлопья. Эти ледяные капли находятся в постоянном движении, поэтому они очень часто сталкиваются друг с другом. В результате этих столкновений некоторые капли/хлопья льда становятся положительно заряженными (они легче, поэтому поднимаются вверх), а другие – отрицательно заряженными (они тяжелее, поэтому скапливаются в нижней части облака).

В этом процессе нижняя часть облака заряжается отрицательно, а верхняя – положительно. Такое облако уже имеет большие размеры и становится грозовым. шторм. Важно понимать, что не каждое облако становится грозовым, поскольку этот процесс занимает много времени, и условия должны быть благоприятными (чтобы облако не распалось, не накопив достаточного заряда и массы).

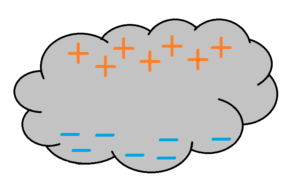

А теперь мы снова возвращаемся к молниям. Если два таких грозовых облака приближаются друг к другу на достаточно небольшое расстояние (причем одно приближается отрицательной стороной, а другое – положительной), то заряженные частицы (электроны и ионы) начинают отскакивать от воздушного слоя между двумя облаками (ведь плюс и минус, как известно, должны притягиваться друг к другу). Даже воздушный слой не может остановить их, так велики заряды облаков!

Обычно первые частицы являются “правителями”, поскольку они создают канал между облаками, по которому тут же устремляются миллиарды других заряженных частиц.

В это время мы видим молнию!

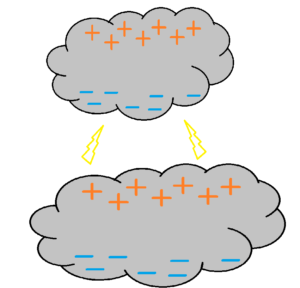

Обычно молния ударяет непосредственно в землю. В этом случае сама Земля действует как скопление положительных зарядов, а остальное происходит так, как описано выше.

Из нашего первого знакомства с электричеством мы знаем, что электричество – это направленное движение электронов. Скорость этого направленного движения чрезвычайно высока, сравнима со скоростью света.

Несомненно, в грозовом облаке происходят те же процессы, что и в проводнике, т.е. если “закоротить” два противоположных потенциала, то получится хорошо известное короткое замыкание, если сблизить два противоположных высоковольтных потенциала, то в итоге получится разряд.

Если представить, что грозовое облако является накопителем энергии одного из потенциалов, то при его приближении к другому противоположному потенциалу (Земле или отличному от первого потенциалу другого облака) оно вызовет разряд молнии.

О каких компонентах (кислород и азот) ядра молнии – в данном случае шаровой молнии – можно говорить?

Шаровая молния – это пучок электронов, которые собираются со скоростью молнии в “преддверии” разряда, т.е. (по времени) до самого разряда.

Ядро молнии (шаровой молнии) имеет напряжение 3 – 25 киловольт и находится в этот момент в электростатическом поле всего 1 – 30 вольт, электрода для разряда нет, но есть поле другого, гораздо более низкого потенциала.

Поэтому шаровая молния “блуждает” и светит, вокруг шаровой молнии образуется слой кипящей плазмы (компонентами слоя кипящей плазмы являются компоненты атмосферы – кислород и азот), конечно, при этом она теряет часть своего высокого потенциала.

И тут начинается самое интересное, мы можем рассмотреть как минимум четыре варианта развития событий.

Первый: – Энергия шаровой молнии исчерпалась и “погасла”.

Второй: – нашел электрод и разрядился.

Третье: – шаровая молния “увидела” противоположный потенциал в другой шаровой молнии, с разностью потенциалов, достаточной для разряда, мы получаем “сухие разряды” в атмосфере.

Четвертый: – Шаровая молния вернулась в свое грозовое облако, предварительно потеряв часть своего первоначального заряда, и произвела каскад разрядов.

Но уже на земле мы имеем торнадо или грозу, все зависит от количества накопленного грозового материала.

Молния: больше вопросов, чем ответов

В любой момент времени более 2 000 молний ударяют в различные точки Земли. Каждую секунду в Землю ударяет около 50 молний, а в среднем молния поражает каждый квадратный километр шесть раз в год. Уже Бенджамин Франклин (1706-1790) показал, что молния, ударяющая в землю из грозовых облаков, представляет собой электрический разряд, несущий отрицательный заряд в несколько десятков кулонов, и что амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 кА. Высокоскоростная съемка показала, что разряд молнии длится несколько десятых долей секунды и состоит из нескольких еще более коротких разрядов. Ученые давно интересуются молнией, но даже сегодня мы знаем о ее природе немногим больше, чем 250 лет назад, хотя нам удалось обнаружить ее на других планетах.

Молния: вечный источник энергии для зарядки электрического поля Земли

В начале 20-го века для измерения электрического поля Земли использовались атмосферные зонды. Было установлено, что его сила на поверхности составляет около 100 В/м, что соответствует общему заряду на планете около 400 000 Кл. Носителями заряда в атмосфере Земли являются ионы, концентрация которых увеличивается с высотой и достигает максимума на высоте 50 км, где под воздействием космического излучения сформировался электропроводящий слой – ионосфера. Таким образом, электрическое поле Земли представляет собой поле сферического конденсатора с приложенным напряжением около 400 кВ. Под действием этого напряжения из верхних слоев в нижние течет ток силой 2-4 кА с плотностью 1-2 × 10 -12 А/м2 и выделяется энергия до 1,5 ГВт. И это электрическое поле исчезло бы, если бы не было молнии! Поэтому в хорошую погоду электрический конденсатор – Земля – разряжается, а во время бури заряжается.

Человек не чувствует электрического поля Земли, потому что его тело является хорошим проводником. Поэтому заряд Земли также находится на поверхности человеческого тела, локально искажая электрическое поле. Под грозовым облаком плотность положительных зарядов, индуцированных на земле, может значительно увеличиться, а напряженность электрического поля может превысить 100 кВ/м, что в 1000 раз выше, чем в хорошую погоду. В результате положительный заряд на каждом из волос на голове человека, стоящего под грозовой тучей, увеличивается на тот же коэффициент, и они, отталкиваясь друг от друга, встают дыбом.

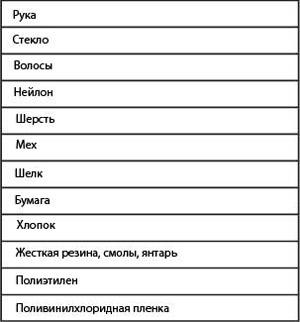

Электрификация – удаление “заряженной” пыли

Чтобы понять, как облако распределяет электрические заряды, давайте вспомним, что такое электризация. Самый простой способ зарядить тело – потереть его о другое. Электризация трением – самый старый способ создания электрического заряда. Само слово “электрон” в переводе с греческого означает “янтарь”, потому что янтарь всегда был отрицательно заряжен при трении о шерсть или шелк. Величина заряда и его знак зависят от материалов трущихся тел.

Считается, что тело является электрически нейтральным до того, как его потрут о другое тело. Действительно, если оставить заряженное тело в воздухе, к нему начинают прилипать противоположно заряженные частицы пыли и ионы. Следовательно, на поверхности каждого тела есть слой “заряженной” пыли, которая нейтрализует заряд этого тела. Поэтому электризация трением – это процесс частичного удаления “заряженной” пыли с обоих тел. Результат будет зависеть от того, насколько лучше или хуже “заряженная” пыль будет удаляться с трущихся тел.

Облако – это фабрика, которая производит электрические заряды

Трудно представить, что в облаке содержится несколько материалов, перечисленных в таблице. Однако тела могут иметь разную “заряженную пыль”, даже если они сделаны из одного и того же материала – просто они отличаются микроструктурой поверхности. Например, когда гладкое тело трется о шершавое, оба будут наэлектризованы.

Грозовое облако – это огромное количество водяного пара, часть которого сконденсировалась в крошечные капельки или ледяные хлопья. Верхняя часть грозового облака может достигать высоты 6-7 км, а нижняя висит на высоте 0,5-1 км над землей. Выше 3-4 км облака состоят из ледяных хлопьев разного размера, потому что температура там всегда ниже нуля. Эти ледяные хлопья находятся в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха от нагретой поверхности Земли. Маленькие куски льда легче уносятся восходящими потоками воздуха, чем большие. Именно поэтому “оживленные” мелкие ледяные хлопья сталкиваются с более крупными по мере продвижения вверх по облаку. При каждом таком столкновении происходит электризация, при которой крупные частицы льда заряжаются отрицательно, а мелкие – положительно. Со временем положительно заряженные мелкие кусочки льда прокладывают себе путь в верхнюю часть облака, а отрицательно заряженные крупные кусочки – в нижнюю. Другими словами, верхняя часть бури заряжена положительно, а нижняя – отрицательно. Все готово к удару молнии, во время которого воздух схлопывается и отрицательный заряд из нижней части грозового облака перетекает на Землю.

Молния – привет из космоса и источник рентгеновского излучения

Однако само облако не может стать настолько наэлектризованным, чтобы вызвать разряд между его нижней частью и землей. Напряженность электрического поля в грозовом облаке никогда не превышает 400 кВ/м, в то время как электрический пробой в воздухе происходит при напряженности более 2500 кВ/м. Поэтому для возникновения молнии необходимо что-то еще, кроме электрического поля. В 1992 году российский ученый Александр Васильевич Гуревич из Института физики имени Николаевича смог определить электрическое поле. Лебедев из Российской академии наук (ЛПИ) предположил, что космические лучи – высокоэнергетические частицы, падающие на Землю из космоса со скоростью, близкой к скорости света, – могут быть своего рода зажигательным средством для молнии. Тысячи таких частиц ежесекундно бомбардируют каждый квадратный метр земной атмосферы.

Согласно теории Гуревича, частица космического луча, сталкиваясь с молекулой воздуха, ионизирует ее, производя огромное количество высокоэнергетических электронов. В электрическом поле между облаком и землей электроны ускоряются до скоростей, близких к скорости света, ионизируя на своем пути и вызывая лавину электронов, которая движется вместе с ними к земле. Ионизированный канал, созданный этой лавиной электронов, используется молнией для разряда (см. “Наука и жизнь” № 7, 1993).

Каждый, кто видел молнию, заметил, что это не ярко светящаяся прямая линия, соединяющая облако с землей, а ломаная линия. Именно поэтому процесс формирования канала проводимости для разряда молнии называется его “градуированным лидером”. Каждая из этих “ступенек” является местом, где электроны, разогнанные до почти молниеносной скорости, останавливаются при столкновениях с молекулами воздуха и меняют направление. Доказательством такой интерпретации резкого характера молнии служат рентгеновские вспышки, совпадающие с моментами, когда молния, словно спотыкаясь, меняет свою траекторию. Недавние исследования показали, что молния является достаточно мощным источником рентгеновского излучения, интенсивность которого может достигать 250 000 электрон-вольт, что примерно в два раза превышает интенсивность, используемую при рентгенографии грудной клетки.

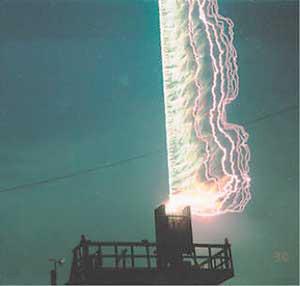

Как вызвать удар молнии?

Очень трудно предсказать, что и когда произойдет в неизвестном месте. И это именно то, чем ученые, изучающие природу молнии, занимаются уже много лет. Считается, что бурями в небе руководит пророк Илия, и нам не дано знать его планы. Но ученые уже давно пытаются заменить пророка Илию, создав канал между грозовой тучей и землей. Бенджамин Франклин во время грозы запустил воздушного змея с помощью проволоки и связки металлических ключей. Он сделал это, вызвав слабый разряд по проводу, и первым доказал, что молния – это отрицательный электрический разряд, идущий от облаков к земле. Эксперименты Франклина были очень опасны, и один из тех, кто пытался их повторить, русский ученый Георг Вильгельм Рихман, был убит ударом молнии в 1753 году.

В 1990-х годах ученые выяснили, как вызвать молнию без риска для жизни. Одним из способов создания молнии является запуск небольшой ракеты с земли прямо в грозовое облако. Во время своей траектории ракета ионизирует воздух и таким образом создает проводящий канал между облаком и землей. И если отрицательный заряд на дне облака достаточно велик, по образовавшемуся каналу возникает разряд молнии, все параметры которого регистрируются приборами, расположенными вблизи стартовой площадки ракеты. Чтобы создать еще более благоприятные условия для разрядов молнии, к ракете прикрепляется металлический провод, соединяющий ее с землей.

Молния: даритель жизни и двигатель эволюции

В 1953 году биохимики Стэнли Миллер (Стэнли Миллер) и Гарольд УрейГарольд Урей) показал, что один из строительных блоков жизни, аминокислоты, можно получить, пропуская электрический ток через воду, в которой были растворены газы из “первобытной” атмосферы Земли (метан, аммиак и водород). Спустя 50 лет другие исследователи повторили эти эксперименты и получили те же результаты. Таким образом, научная теория происхождения жизни на Земле приписывает молнии фундаментальную роль.

Когда короткие импульсы электричества проходят через бактерии, в их мембранах появляются поры, через которые проникают фрагменты ДНК других бактерий, запуская один из механизмов эволюции.

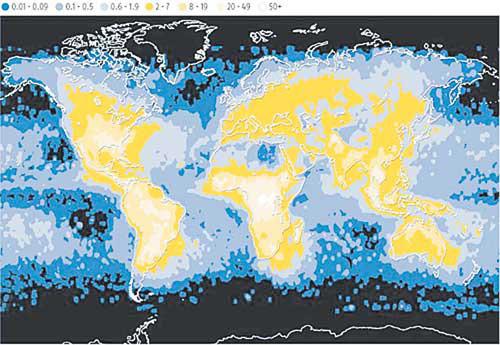

Почему шторма так редки зимой?

Ф.И. Тютчев, писал: “Я люблю грозы в начале мая, когда впервые гремит весна. ‘, знал, что зимой штормов почти не бывает. Для формирования грозового облака необходимы восходящие потоки влажного воздуха. Концентрация насыщенного пара увеличивается с повышением температуры и наиболее высока летом. Разница температур, от которой зависят восходящие воздушные потоки, тем больше, чем выше температура воздуха у земли, поскольку на высоте нескольких километров его температура не зависит от времени года. Это означает, что интенсивность восходящих течений наибольшая летом. Поэтому штормы чаще случаются летом, в то время как на севере, где летом также прохладно, штормы довольно редки.

Почему грозы чаще происходят на суше, чем на море?

Чтобы облако могло разрядиться, в воздухе под ним должно быть достаточное количество ионов. Воздух, состоящий только из молекул азота и кислорода, не содержит ионов, и его очень трудно ионизировать даже в электрическом поле. Однако если в воздухе много посторонних частиц, например, пыли, то в нем также много ионов. Ионы образуются в результате движения частиц в воздухе подобно тому, как различные материалы электризуются при трении друг о друга.

Конечно, в воздухе над сушей пыли гораздо больше, чем над океанами. По этой причине грозы чаще всего происходят над сушей. Также было замечено, что молнии ударяют первыми там, где в воздухе особенно высока концентрация аэрозолей – дымов и выбросов нефтеперерабатывающих заводов.

Как Франклин отразил молнию

К счастью, большинство ударов молнии происходит между облаками и поэтому не представляет угрозы. Однако считается, что молния ежегодно убивает более тысячи человек во всем мире. По крайней мере, в США, где ведется такая статистика, ежегодно около 1000 человек поражаются молнией и более ста из них погибают. Ученые уже давно пытаются защитить людей от этого “гнева Божьего”. Например, изобретатель первого электрического конденсатора (банка с воронкой) Питер ван Мушенбрук (1692-1761) в статье об электричестве, написанной для известной французской энциклопедии, защищал традиционные методы предотвращения молний – звон колоколов и пушечные выстрелы – которые, по его словам, были достаточно эффективны.

Бенджамин Франклин, желая защитить столицу штата Мэриленд, в 1775 году прикрепил к зданию толстый железный стержень, который возвышался на несколько метров над куполом и был соединен с землей. Ученый отказался патентовать свое изобретение, желая, чтобы оно как можно скорее начало служить людям.

Весть о молниеотводе Франклина быстро распространилась по Европе, и он был избран во все академии, включая Российскую. Однако в некоторых странах благочестивое население было возмущено этим изобретением. Сама мысль о том, что человек может так легко приручить главное оружие “гнева Божьего”, казалась кощунственной. Поэтому из благочестивых побуждений люди разбивали молнии в разных местах. Необычный случай произошел в 1780 году в небольшом городке Сент-Омер на севере Франции, где горожане потребовали снести железную мачту громоотвода, и дело дошло до суда. Молодой адвокат, защищавший Молнию от нападок мракобесов, построил свою защиту на идее о том, что и разум человека, и его способность преодолевать силы природы имеют божественное происхождение. Все, что помогает спасать жизни людей, идет во благо, утверждал молодой адвокат. Он выиграл дело и стал широко известен. Адвоката звали Максимилиан Робеспьер. И теперь портрет изобретателя громоотвода является самой желанной репродукцией в мире, поскольку украшает известную стозлотовую банкноту.

Как защититься от молнии с помощью струи воды и лазера

Недавно был предложен революционно новый способ борьбы с молниями. Молниеотвод будет создан путем выстреливания струи жидкости с земли прямо в грозовые облака. Молниеотвод представляет собой солевой раствор, в который добавлены жидкие полимеры: соль призвана повысить электропроводность, а полимер предотвращает “распад” струи на отдельные капли. Диаметр струи будет составлять около сантиметра, а максимальная высота – 300 метров. Когда жидкий молниеотвод будет усовершенствован, его можно будет использовать на спортивных полях и детских площадках, где он будет активироваться автоматически, когда напряженность электрического поля будет достаточно высокой, и вероятность удара молнии будет наибольшей. Поток жидкости из грозового облака переносит заряд, делая молнию безопасной для окружающих. Подобную защиту от молнии можно также осуществить с помощью лазера, луч которого, ионизируя воздух, создаст канал для электрического разряда вдали от скопления людей.

Может ли молния сбить нас с дороги?

Да, если вы пользуетесь компасом. В знаменитом романе Германа Мелвилла “Моби Дик” описан именно такой случай, когда удар молнии, создавший сильное магнитное поле, размагнитил иглу компаса. Однако капитан корабля взял швейную иглу, ударил по ней, чтобы намагнитить, и вставил ее на место поврежденной иглы компаса.

Можно ли попасть под удар молнии внутри дома или самолета?

К сожалению, да! Ток молнии может проникнуть в ваш дом через телефонный кабель с соседнего столба. Поэтому следует избегать использования телефона во время грозы. Считается, что безопаснее пользоваться радио или мобильным телефоном. Во время грозы избегайте прикасаться к трубам центрального отопления и водопроводным трубам, соединяющим дом с землей. По этой же причине эксперты рекомендуют во время грозы выключать все электроприборы, включая компьютеры и телевизоры.

Что касается самолетов, то они обычно стараются избегать районов, где бывают грозы. Однако в среднем раз в год в один из самолетов ударяет молния. Его ток не может ударить пассажиров током, он проходит по внешней поверхности самолета, но он может вывести из строя радиосвязь, навигационное оборудование и электронику.

Ископаемая молния

При ударе молнии высвобождается 10 9 -10 10 джоулей энергии. Большая его часть расходуется на создание ударной волны (грома), нагрев воздуха, вспышки света и других электромагнитных волн, и лишь небольшая часть высвобождается там, где молния входит в землю. Однако даже этой “маленькой” части достаточно, чтобы вызвать пожар, убить человека и разрушить здание. Молния может нагреть канал, через который она проходит, до 30 000°C, что в пять раз превышает температуру поверхности Солнца. Температура внутри молнии намного выше температуры плавления песка (1600-2000°C), но расплавится песок или нет, зависит также от продолжительности молнии, которая может составлять от десятков микросекунд до десятых долей секунды. Амплитуда импульса тока молнии обычно составляет несколько десятков килоампер, но иногда может превышать 100 кА. Самые сильные разряды молний производят фульгуриты – полые цилиндры из расплавленного песка.

Слово “фульгурит” происходит от латинского фульгурчто означает “молния”. Самый длинный из раскопанных фульгуритов прорылся под землей более чем на пять метров. Фульгуриты также известны как твердые куски породы, образовавшиеся в результате удара молнии; иногда их можно найти в больших количествах на скалистых вершинах гор. Фульгуриты, состоящие из расплавленного кремнезема, обычно представляют собой конические трубки толщиной с карандаш или палец. Их внутренняя поверхность гладкая и расплавленная, а внешняя состоит из песчинок, которые прилипли к расплавленной массе. Цвет фульгуритов зависит от примеси минералов в песчаной почве. Большинство из них красновато-коричневого, серого или черного цвета, но встречаются также фульгуриты зеленоватого, белого и даже полупрозрачного цвета.

Первое описание фульгуритов и их связи с ударами молнии, по-видимому, относится к 1706 году, составленное пастором Давидом Германом (Давид Герман). Позже многие находили фульгуриты рядом с людьми, пораженными молнией. Чарльз Дарвин во время своего кругосветного путешествия на корабле “Бигль” обнаружил несколько стеклянных трубок, вертикально уходящих в песок более чем на метр вблизи Мальдонадо в Уругвае. Он описал их размер и связал их образование с молнией. Известный американский физик Роберт Вуд получил “автограф” от удара молнии, который едва не убил его:

Появление стеклянной трубки в песке во время молнии объясняется тем, что между песчинками всегда есть воздух и влага. Электрический ток молнии за долю секунды нагревает воздух и водяной пар до огромных температур, заставляя воздух между песчинками взрывообразно расширяться, что слышал и видел Вуд, которого чудом не поразила молния. Расширяющийся воздух образует цилиндрическую полость внутри расплавленного песка. Последующее быстрое охлаждение фиксирует фульгурит – стеклянную трубку в песке.

Часто тщательно извлеченный из песка, фульгурит имеет форму корня дерева или ветви с множеством ответвлений. Такие ветвящиеся фульгуриты образуются при ударе разряда молнии во влажный песок, который, как известно, имеет более высокую электропроводность, чем сухой песок. В таких случаях ток молнии, попадая в почву, сразу же начинает растекаться в стороны, образуя структуру, похожую на корень дерева, а образующийся фульгурит лишь повторяет эту форму. Фульгурит очень хрупок, и попытки удалить налипший песок часто заканчиваются его разрушением. Это особенно верно для разветвленных фульгуритов, которые сформировались во влажном песке.

hrych alt=”|” />31.03.2007 alt=”|” />20:11 PM ReplyСергей Заикин alt=”|” />01.04.2007 alt=”|” />14:54 PM Reply

Молния – действительно загадочное явление, и главная загадка заключается в том, откуда берется энергия для создания электрического разряда, называемого молнией. Источники энергии для электрических и магнитных явлений на Земле совсем не ясны. Помимо молний, днем и ночью, в любое время года, в любой точке земной поверхности непрерывно течет постоянный электрический ток, правда, небольшой силы, около 3 x 10 в -12 степени А/м², но он, безусловно, течет вглубь Земли. Однако на всей поверхности Земли площадью 5,21 млрд км2 даже этот небольшой ток составляет в общей сложности 15 кА. При таком токе и напряжении в верхних слоях атмосферы 400 кВ, рассматривая Землю как конденсатор, нетрудно подсчитать, что заряд Земли уменьшится в 10000 раз примерно за 5 минут. Но это не так. Что-то постоянно заряжает земной конденсатор.

Версия Константина Богданова о том, что конденсатор Земли заряжается от грозы, не кажется серьезной. Даже К. В конце статьи Богданов пишет: “При разряде молнии выделяется от 10 до десятых долей джоуля энергии”, тем самым подтверждая, что молния – это все-таки разряд, а не заряд конденсатора, и энергия выделяется, а не накапливается.

В.М. Мучник в своей книге “Физика грозы” (1974) анализирует различные теории генерации зарядов атмосферой Земли и приходит к выводу, что ни одна из 14 имеющихся теорий не дает вразумительного объяснения феномену генерации электрических зарядов Землей. Все теории, проанализированные В.М. Мучником, основаны на тепловых потоках земной атмосферы, несущих электрические заряды с поверхности Земли или заряды, создаваемые самими атмосферными процессами. На самом деле, можно считать, что эти теории отличаются в основном тем, как они скрывают ключевую проблему – проблему производства электроэнергии.

Атмосферные процессы слишком энергетически слабы, чтобы генерировать электрическое поле Земли. Более того, они носят локальный и временный характер. Зимой нет восходящих токов, которые могли бы унести заряд (или что-либо еще) в верхние слои атмосферы. Не следует забывать, что это занимает всего 5 минут и не требует земной платы.

Версия о том, что молния генерирует заряд, как уже говорилось, противоречит основам физики. Однако эта версия также не объясняет постоянство электрического поля Земли, поскольку исследования показывают, что электрический ток течет над грозовыми облаками, как и везде по направлению к Земле. Заряд из облака на высоте 3-5 км, даже если, несмотря на абсурдность такого предположения, он там образовался, не может преодолеть тысячи километров до региона с хорошей погодой, чтобы отложить там постоянный, равномерно распределенный электрический ток на поверхности. На поверхности Земли где-то всегда зима, где-то всегда хорошая погода, огромные пространства без облаков, огромные пространства без бурь и восходящих воздушных потоков.

Поскольку внутриземных источников для поддержания заряда земного конденсатора не обнаружено, необходимо обратиться к космическим источникам.

По-видимому, все космические лучи можно исключить из числа претендентов на роль источника электрического поля Земли. Они также могут вызвать атмосферный разряд, но вряд ли смогут удержать заряд электрического конденсатора Земли. Ни по причине энергии, ни по причине стабильности, ни по причине электрической неполярности излучения.

Остается, как бы парадоксально это ни казалось, гравитация. Именно гравитация, действуя непрерывно, постоянно пополняет заряд земного конденсатора. Электрический ток через атмосферу является утечкой конденсатора, а молния представляет собой разрушение конденсатора. В результате этой идеи все встает на свои места. Молния – это просто проявление нелинейности гравитации. А сама гравитация – это поток эфира из космоса на Землю, а также на другие космические объекты. Тело (или любая частица), имеющее массу, всасывает в себя эфир и таким образом создает внутренний поток эфира, который сметает все на своем пути, создавая эффект притяжения.

Тот факт, что дождевые облака оказывают большее сопротивление гравитационному потоку, чем атмосфера в хорошую погоду, кажется вполне естественным. При образовании массивной облачной системы на пути гравитационного потока возникает экран, электрически изолированный от земли, образуется локальный электрический конденсатор с относительно малым зазором между пластинами и большой разностью потенциалов, что приводит к его распаду.

Облако, экранируя поток гравитационного поля, создает под ним область с постоянно уменьшающимся давлением, которое отличается от естественного давления в антициклонических областях. Кроме того, изменение потока гравитационного поля от некоторого среднего значения из-за облачности порождает вращение части атмосферы против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. Это связано с вращением Земли и ускорением Кориолиса. В случае антициклонов направления вращения противоположны.

Конечно, подход, представленный для объяснения молнии, вызывает множество собственных вопросов. Например, куда девается поглощенный эфир? Как гравитационное поле преобразуется в электрическое поле? И так далее.

Куда уходит эфир.

Скорее всего, “потеря” эфира идет в направлении появления новых частиц в виде излучения и частиц с массой, что фактически является превращением непрерывного эфира в квантовые объекты, что в принципе подтверждается увеличением массы Земли. Увеличение массы Земли обычно объясняется осаждением космической пыли на планете, поглощением космических лучей и другими подобными причинами. Однако есть данные, связанные с увеличением размеров Земли, которые пока не получили объяснения. Так, проф. Ю.В. Кузнецов, профессор, заведующий кафедрой философии и психологии МГУ им. Калинина из Красноярска приводит данные о том, что фактическое давление в глубоких шахтах и скважинах иногда в десять раз превышает расчетное, что может свидетельствовать о том, что Земля растет изнутри, а не снаружи. Это также доказано Чудиновым Ю.В. В., который обосновывает расширение Земли на основе анализа материалов из глубоководных скважин. Согласно его данным, 150 миллионов лет назад радиус Земли был как минимум на 10% меньше, чем сегодня. И размер Земли растет изнутри, а не снаружи. Однако современная наука не может теоретически объяснить, откуда берется материя внутри Земли. В то же время наука не может объяснить извержения вулканов и землетрясения. Вместо того чтобы признать, что Землю буквально разрывает изнутри квантовый эфир, что проявляется в виде извержений и землетрясений, ученые придумывают тектонические сдвиги, которые также требуют, но пока не имеют объяснения.

mbov1147  Сергей Заикин

Сергей Заикин  02.04.2007

02.04.2007  09:55 Ответить

09:55 Ответить

Сергей, спасибо за комментарий про “первый квартал”. Мне потребовалось несколько рисунков, чтобы ответить на них. Поэтому я разместил свое письмо к вам на своем сайте http://mbov1147.inauka.ru/ .

Для удобства редакторы “Элементов” скопировали комментарий К. Богданова в эту ветку обсуждения:

Сергей, во-первых, спасибо за ваши комментарии, а во-вторых, позвольте мне ответить на ваше, как я понял, главное возражение:

“Версия Константина Богданова о том, что конденсатор Земли заряжается от грозы, не кажется серьезной”.

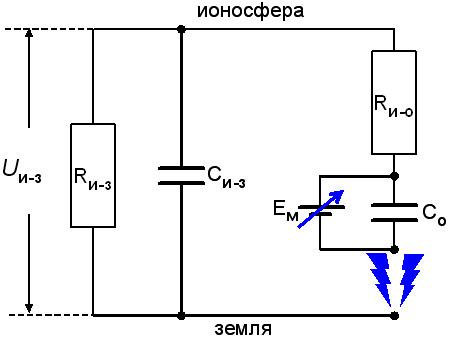

Посмотрите на схему зарядки Земли молнией, которую я привел в самом начале своего письма, где слева находится конденсатор (Ci-zионосфера-Земля) и его сопротивление утечки (Ri-z), а справа – облачный конденсатор Cозаряжается за счет фрикционной электризации (переменная ЭДС) и сопротивления утечки между облаком и ионосферой. Когда конденсатор Cо достаточно заряжен для разряда между его нижней пластиной и Землей, цепь замкнута, а Ci-zТ.е. отрицательный заряд передается земле.

Емкость Ci-z составляет приблизительно 1 Ф, а значение Cо зависит от размера и приблизительно равна Ci-zменьше, чем поверхность Земли, или такой же большой, как поверхность облака. Со может быть в 10 раз больше, учитывая, что высота облака все равно в 10 раз меньше, чем высота ионосферы над поверхностью Земли. Сопротивление Ri-z составляет около 100 Ом. Сопротивление Ri-o снова на коэффициент Rэтопотому что поверхность Земли больше, чем поверхность облака.

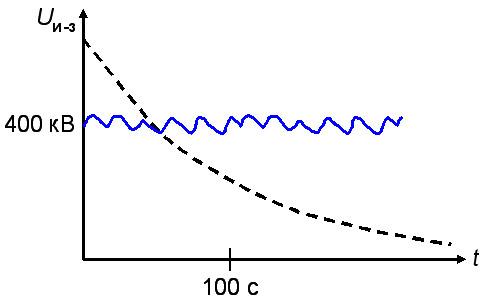

Если в такой схеме моделировать последовательные разряды и заряды грозового облака, то изменения напряжения между Землей и ионосферой, Ui-zпохожи на те, которые показаны синей кривой на рисунке ниже. Пунктирная линия показывает, как разрядился бы земной конденсатор без такого разряда молнии.

Когда ударяет молния, между нижним концом облачного конденсатора и Землей действительно возникает разряд, и высвобождается очень большое количество энергии. Но именно этот разряд, увеличивая на очень короткое время проводимость перемычки “облако – Земля”, замыкает цепь зарядки Земли. Кстати, когда гальваническая машина работает, на щетках также возникают разряды, которые высвобождают энергию, но конденсатор остается заряженным.

К счастью, в этой “версии Богданова” нет ничего революционного. Его можно найти во многих рецензиях и книгах, начиная с Франклина. В конце концов, именно он показал, что заряд молнии отрицательный.

Еще раз спасибо за ваши комментарии.

Константин Богданов

[email protected]  mbov1147

mbov1147  06.07.2012

06.07.2012  04:07 ОтветитьСергей Заикин alt=”|” />01.04.2007 alt=”|” />14:59 ОтветитьСергей Заикин alt=”|” />03.04.2007 alt=”|” />09:06 PM Replymbov1147

04:07 ОтветитьСергей Заикин alt=”|” />01.04.2007 alt=”|” />14:59 ОтветитьСергей Заикин alt=”|” />03.04.2007 alt=”|” />09:06 PM Replymbov1147  Сергей Заикин

Сергей Заикин  03.04.2007

03.04.2007  16:52 Ответить

16:52 Ответить

Сергей,

Да, там нет тумана! В облаках, особенно на вершине, лед большой и маленький. В конце концов, там холодно (<-10 C). Мелкие ледяные хлопья движутся вверх вместе с восходящими потоками воздуха, а крупные хлопья – вниз. Они сталкиваются и трутся друг о друга. В результате маленькие заряжаются положительно, а большие – отрицательно. И это доказано экспериментами! Вот ответ на “момент” (1). Они движутся в разных направлениях – тяжелые (отрицательные) вниз, а легкие (положительные) вверх. Это ответ на вопросы (2-3). Что касается (4), то источником магнитного электрического поля является сама Земля, которая заряжается молнией, согласно схеме в моем письме. Эта энергия происходит от энергии восходящих потоков воздуха, то есть от нагревания Земли Солнцем. Не существует “тривиальной энтропии”!

Мне кажется, что вы не читали статью и сразу начали критиковать. В конце концов, все это написано в самой статье. Или, может быть, я просто неправильно объяснил.

Спасибо, что откликнулись на статью.

К. Богданов

Сергей Заикин  mbov1147

mbov1147  04.04.2007

04.04.2007  09:52 Ответитьmbov1147

09:52 Ответитьmbov1147  Сергей Заикин

Сергей Заикин  04.04.2007

04.04.2007  14:35 Ответ

14:35 Ответ

Вы выглядите очень взволнованным, и это письмо даже немного оскорбило меня. С какой стати я должен объяснять вам что-то при всех, если вы утверждаете, что все это ерунда и я должен быть “научно корректным” в будущем. Какое отношение это имеет к “телешоу” и к тому, что “наука ищет ответы”? Извините, но письма тоже нужно уметь писать, особенно когда их читаешь.

Я готов ответить на все ваши вопросы, но при личной встрече, так как вам придется много объяснять, а другим это может быть неинтересно. Напишите мне письмо на [email protected] , я дам вам свой номер телефона, и мы обсудим все, если будем уважать друг друга!

Константин Юрьевич Богданов

Сергей Заикин  mbov1147

mbov1147  05.04.2007

05.04.2007  12:33 pm Replymbov1147

12:33 pm Replymbov1147  Сергей Заикин

Сергей Заикин  06.04.2007

06.04.2007  07:33 Ответить

07:33 Ответить

Настоящие шуты никогда не прикрывают свое невежество шуткой.

Сергей Заикин  mbov1147

mbov1147  07.04.2007

07.04.2007  12:46 pm Replymbov1147

12:46 pm Replymbov1147  Сергей Заикин

Сергей Заикин  07.04.2007

07.04.2007  13:43 ОтветитьСергей Заикин

13:43 ОтветитьСергей Заикин  mbov1147

mbov1147  08.04.2007

08.04.2007  07:52 pm Replyilkley alt=”|” />04.01.2008 alt=”|” />21:56 pm Reply

07:52 pm Replyilkley alt=”|” />04.01.2008 alt=”|” />21:56 pm Reply

Совсем недавно, по историческим меркам, было открыто электрическое поле Земли.

и ионные токи, протекающие через атмосферу Земли.

Также было установлено, что Земля с ее верхними проводящими слоями атмосферы, ионосферой, представляет собой

заряженный электрический конденсатор. А ионные токи, протекающие через атмосферу Земли, – это разрядные токи.

заряженного земно-ионосферного конденсатора.

Общий ток разряда по планете для некоторых

по скромным оценкам, составляет около 1800 лет н.э. (В действительности она во много раз больше).

Несмотря на столь значительный ток разряда, разность потенциалов на катушках конденсатора не изменяется.

Следовательно, вывод совершенно правильный: в природе существует генератор электричества

существует некий электрический генератор, который постоянно заряжает наш земной шар.

конденсатора путем компенсации тока разряда.

Именно тогда начались поиски этого генератора.

В 1922 году известный физик Чарльз Уилсон предложил

что таким генератором была молния, которая заряжала Землю отрицательным зарядом.

Идея казалась очень правдоподобной. Действительно, все молнии, без исключения, несут в себе

отрицательный заряд от облаков к Земле.

Оставалось только найти этот генератор в нужном месте – в грозовой туче. И начались поиски.

Еще один всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии,

Ричард Фейнман поддержал С. Идея Уилсона. В середине прошлого века в своем широко

Знаменитые лекции Фейнмана по физике.

Он написал, дословно.

следующим образом:

“Сейчас необходимо

ответить на вопрос об источнике большого отрицательного

течения, которые должны течь сверху на поверхность Земли, чтобы

Где находятся батареи, которые это делают?

Это гроза, или, скорее, молния. Оказалось, что удары молнии не “разряжают” разницу в

потенциала, о котором мы говорили (и как это может показаться на первый взгляд).

Молния передает Земле отрицательный заряд. Если мы видели молнию,

вы можете поставить десять к одному, что это принесло большой

много отрицательного заряда на Землю. Эта гроза зарядила Землю энергией.

ток со средним током 1800 А, который затем разряжается в зонах

с хорошей погодой”.

(Конец цитаты.)

Как видно из приведенной выше цитаты, Р. Фейнман уже ответил на вопрос

важный вопрос.

Мало кто осмелится противоречить такому авторитету.

в физике, как Р. Фейнман. И по сей день поиски продолжаются безуспешно.

безуспешно.

Источник отрицательного заряда.

Каждый грозовой элемент разряжает сотни тысяч кубических метров

воды. Откуда же берется столько воды в молнии?

Эта вода сначала

испаряется с поверхности Земли и всего, что на ней находится: травы, кустарников,

деревья, озера и реки.

Львиная доля этой воды идет на растения. Для растений главная задача

это извлечь как можно больше воды из земли и испарить ее в атмосферу. И это задача

они делают это очень хорошо.

Но вместе с влагой они посылают много отрицательных ионов.

огромное количество отрицательных ионов в атмосферу.

Почему это происходит и откуда берутся отрицательные ионы?

Поверхность Земли представляет собой кожу

глобального электрического конденсатора. Он заряжен отрицательно.

Электрическое поле этого заряженного конденсатора выталкивает все

отрицательные заряды вверх, пытаясь оттянуть их от земного

поверхность.

Испаряющаяся вода очень эффективно помогает отрицательным зарядам

покинуть земную поверхность и уйти в атмосферу. Это объясняется тем, что

заключается в том, что молекула воды обладает сильным электрическим

полярность и, таким образом, легко соединяется

заряды и прочно удерживает их на месте. В данном случае это отрицательный

заряды, которых на Земле в избытке. Когда молекула воды испаряется, она уносит с собой

отрицательный заряд, который он забирает с собой.

Из электростатики мы знаем, что заряды концентрируются на различных

края и кромки заряженного тела. Земля является именно таким

заряженное тело. На поверхности Земли.

На поверхности Земли. Это трава на полях, листья кустарников.

и деревьев, особенно хвои хвойных пород. Но именно они

испаряют львиную долю воды из растений, что в сочетании с негативным

заряды выбрасываются в атмосферу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока существует

до тех пор, пока на поверхности Земли существует электрическое поле и

испарение воды в атмосферу.

Перенос отрицательного заряда с поверхности Земли в атмосферу

приводит к изменению напряженности электрического поля.

У поверхности Земли он уменьшается, а его максимум перемещается вверх

высота отрицательно заряженного слоя над Землей. От этих изменений

можно оценить объемную плотность отрицательных зарядов в

в атмосферном слое в предэкспозиционной ситуации.

Объемная плотность отрицательных зарядов в приземном слое атмосферы

может достигать значения 10 в степени -8 фкл на кубический метр.

Слой нагретого и увлажненного воздуха

вблизи поверхности Земли становится легче, чем воздух в слоях выше

слой и стремится подняться вверх. В какой-то момент он находит

свой путь вверх и входит в это окно. Как только появляется окно, все

нагретый и увлажненный воздух с большой площади земной поверхности

выходит вверх через это окно, образуя вертикальное облако развития или

грозовое облако.

Но в таком воздухе все отрицательные заряды, прикрепленные к молекулам воды, поднимаются в грозовое облако.

заряды, прикрепленные к молекулам водяного пара.

Дальнейшее развитие грозового облака происходит по хорошо известной схеме.

Вершина облака достигает высоты 12 км и более. Влажный воздух охлаждается,

Водяной пар конденсируется, облачные капли воды коалесцируют и замерзают.

Крупные капли переохлажденной воды и льда начинают падать в сторону поднимающегося

воздушных потоков, сливаясь с более мелкими мутными каплями воды.

Но вместе с каплями воды они прикрепляют

их отрицательный электрический заряд!

То, что происходит, является наиболее важным и вполне естественным

падающие толстые капли и град движутся сквозь массу облаков, собирая

все отрицательные заряды и переносят их на себя в нижнюю часть облака, к земле.

на земную поверхность. Все заряды облака теперь сосредоточены в одном

небольшой объем, который гравитация толкает

к земле. По мере приближения этого заряда напряженность электрического поля между Землей и этим зарядом увеличивается.

Между землей и этим заряженным облачным объемом. И однажды

напряженность поля достигает критического значения.

происходит электрическое замыкание, и молния ударяет в землю, унося с собой

избыток отрицательного электрического заряда.

Как видно из вышесказанного, молния

никоим образом не заряжает Землю отрицательным зарядом. Это просто

возвращает Земле избыточный отрицательный заряд, который раньше был

облако теплого и влажного воздуха с поверхности Земли.

Земля.

Есть и второй вопрос, который остается без ответа.

Возникает второй вопрос: где находится генератор, который постоянно заряжает

Находится ли глобальный конденсатор под постоянным напряжением?

Таким генератором оказывается магнитное поле Земли,

который вращается вместе с Землей в потоке солнечного ветра.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц,

электроны и ионы водорода. Скорость этих частиц находится в диапазоне

между 300 км/с и 1300 км/с. Магнитное поле Земли каким-то образом

разделяет эти заряженные частицы.

В результате вращения Земли восточная часть магнитного поля

(относительно Солнца) всегда движется в направлении солнечного ветра,

а западная часть убегает от него. Эта разница в скорости составляет ок.

1 км/сек. Следовательно, силы Лоренца, действующие на движущийся

заряды будут отличаться на восточной и западной сторонах магнитосферы.

Очень вероятно, что это различие в силе Лоренца является

генератор атмосферного потенциала.

К сожалению, не хватает

достоверные данные по этому вопросу, чтобы

подробно рассмотреть конструкцию этого генератора.

amshf  ilkley

ilkley  14.08.2008

14.08.2008  12:06 pm Replygraso alt=”|” />31/08/2008 alt=”|” />20:16:00 Ответить

12:06 pm Replygraso alt=”|” />31/08/2008 alt=”|” />20:16:00 Ответить

На мой взгляд, для того чтобы говорить об атмосферно-земном конденсаторе, необходимо знать механизм образования самой атмосферы.

Наука держит это в строжайшем секрете.

Я представляю свой взгляд на механизм образования атмосферы, но перед этим я просто препарирую предыдущие теории, теорию “восходящих токов” и теорию конденсатора, как непоследовательные.

Чтобы что-то поднималось в восходящих потоках, нужна как минимум атмосфера. Что такое восходящие токи в вакууме? Мы взрослые люди.

Сейчас существует концепция конденсатора, но концепция конденсатора не объясняет происхождение атмосферы, я бы даже сказал, что она противоречит ему.

Забудьте на время об одаренности и используйте свое логическое мышление. Нарисуйте, лучше на бумаге, так будет нагляднее, одной обкладкой конденсатора будет абстрактная сфера Земли с отрицательным зарядом, затем на расстоянии, скажем, 15 сантиметров, другой обкладкой будет ионосфера с положительным зарядом. Теперь угадайте, где будут находиться положительные и отрицательные электроны? Правильно, они будут поляризованы, и произойдет насыщение электронов или будет создано большое напряжение в непосредственной близости от обкладок. Что у нас теперь будет посередине между терминалами? Правильно, нейтральный, там не будет электронов или возникнет конфликт – короткое замыкание. Как молекулы воздуха могут попасть в эту нейтральную область, между клеммами, чтобы сформировалась окончательная атмосфера? Чушь, такого не должно существовать в природе, это противоречит всем существующим законам, не говоря уже о расстоянии между оболочками (Земля – ионосфера), такого просто не будет и любое вращение не заставит частицу покинуть Землю, наоборот, она будет сжимать земную сферу своими центростремительными силами.

Я хочу предложить свою теорию происхождения атмосферы, поэтому не претендую на ее безоговорочное принятие. Это скорее механизм формирования атмосферы.

У Земли есть свой потенциал, мы называем его негативным. Закон Кулона гласит, что каждое тело имеет собственное электростатическое поле (вспомните, что шарики с одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга, а шарики с противоположным зарядом притягиваются). В данном случае у нас есть один шар, это Земля с ее отрицательно заряженным электростатическим полем. Мы знаем, что на всей Земле этот потенциал примерно одинаков по силе и знаку (мы не рассматриваем магнитное поле Земли, только заряд). Если мы измерим напряжение в разных точках (на разных расстояниях вверх от Земли), мы получим разные показания в соответствии с законом ДИФФЕРЕНЦИИ ПОЛЯ. Первым, кто определил эту разность потенциалов, был Б. Франклин. Теперь мы знаем, что разность потенциалов возрастает в порядке от одного метра до одного вольта, и уже между Землей и ионосферой разность потенциалов составляет 200 киловольт. Согласно закону ступенчатого напряжения, напряжение между двумя измеряемыми точками уменьшается по мере увеличения напряжения (расстояния). (Прочитайте, что такое шаговое напряжение в любой поисковой системе Интернета).

Надеюсь, нет сомнений в том, что все на Земле приобретает электростатический, отрицательный заряд.

Каждый атом каждого элемента в Периодической таблице приобретает электростатический заряд среды, в которой он находится в любой момент времени. Хочу уточнить, мы говорим не о внутренней структуре атома, молекулы вещества, а о внешнем заряде.

Очевидно, что их оболочки приобретают электростатический заряд.

Учитывая вышесказанное, очень легко представить себе механизм образования атмосферы.

А именно: Атом, молекула любого вещества, если она каким-либо образом отделена от Земли, существует в этот момент как независимая, отрицательно заряженная сущность. В результате мы имеем два одинаково заряженных тела – Землю и молекулу любого химического элемента. Под действием отталкивающих аналогичных кулоновских сил, преодолевая силы гравитации, молекула быстро поднимается на высоту, на которой гравитационные и аналогичные кулоновские электростатические силы Ньютона уравниваются. Понимаете ли вы, насколько колоссальна разница в заряде, и на сколько километров Земля оттолкнет от своей поверхности каждую молекулу, отделенную от структуры Земли? Расстояние зависит от молекулярного веса. Если это ртуть, то это немного; если это гелий или водород, то порядка 250 километров или больше. Есть причина, по которой в космосе существуют нейтральные, положительно и отрицательно заряженные атомы водорода и гелия, но об этом чуть ниже.

У нас есть АТМОСФЕРА.

Только теперь, а не до образования атмосферы, начинают действовать газовые законы (восходящие токи), по которым возбуждается вся масса молекул, отталкиваемых от Земли.

Вы можете спросить, как атомы, молекулы отделяются от Земли?

Это процессы фотосинтеза, это процессы испарения, это почти все процессы человеческой жизни и процессы природы, извержения вулканов и т.д.

Трудно представить, что в отрицательно заряженном электростатическом поле Земли могло бы существовать какое-либо поле или частица, хоть немного отличающаяся по знаку заряда. Электричество не оставляет шансов на соседство, конфликт обязателен. Возникает вопрос. Откуда берется положительно заряженное поле в ионосфере?

Без знания закона электростатического шагового напряжения это невозможно объяснить. Это явно электростатическое шаговое напряжение другой планеты, которая имеет противоположный потенциал, это Солнце, что неудивительно, Солнце также имеет атмосферу, которую мы называем “солнечным ветром”. В ионосфере Земли отрицательно заряженная атмосфера Земли встречается с положительно заряженной атмосферой Солнца; результатом этой встречи является конфликт (короткое замыкание), который проявляется в свечении и появлении электрически инертных атомов, прежде всего водорода, как самого легкого химического элемента в Периодической таблице.

Теперь, вооружившись знаниями о том, как формировалась атмосфера, мы можем говорить о дожде, громе, молнии и вообще обо всех атмосферных процессах и катаклизмах. Давайте попробуем.

Как образуются облака? Наука тоже держит это в тайне.

Мы должны помнить, что молекулы воды, электростатически заряженные с одинаковым знаком, и поэтому отталкиваются друг от друга. Наиболее вероятно, что дипольная структура молекулы воды отвечает за образование облачного тумана, но сам туман не может нормально объединяться и образовывать капли дождя.

Наука предполагает, что туман конденсируется на частицах пыли, которых в атмосфере бесчисленное множество, но лично я в это не верю и имею другую версию.

Суть в том, что облако формируется на высоте 40-70 километров над Землей, поэтому оно находится в поле шагового напряжения с потенциалом 40-70 киловольт.

По мере увеличения плотности облака под собственным весом оно опускается ближе к Земле. Здесь следует отметить, что это зависит от места формирования и падения облака, т.е. от скорости его приближения к Земле.

Если это теплое и влажное место, то идет активное испарение, и облако не успевает полностью переформатировать свой заряд и сохраняет где-то 25-50 киловольт с учетом потерь при падении в сторону Земли.

Потенциал высокого напряжения облака, падающего в сторону Земли, заставляет его сжиматься – среда с более низким потенциалом, но более высоким напряжением.

Этот момент должен быть четко визуализирован.

Вокруг облака, разрушающегося под собственным весом, возникает другое, более низкого потенциала, но, заметим, одноименное.

Разряда нет, есть готовность ядра к разряду, и чем ниже спустилось облако, тем больше эта готовность и концентрация заряда ядра. Здесь может быть ключ к разгадке механизма возникновения шаровой молнии.

В грозовой туче может быть много таких ядер, но до определенного момента они вполне мирно уживаются друг с другом.

Как только одно из ядер меняет свой потенциал в результате разряда, скажем, на Землю, в следующий момент происходит цепная реакция. Ядра начинают разряжаться друг на друга. Мы имеем дело с катаклизмом, подобным “Катрине” или “Густаву”.

Кстати, разряд только инициирует высвобождение огромной энергии, но об этом в другой раз. У меня есть идея, как можно предотвратить подобные катаклизмы.

graso alt=”|” />28.11.2008 alt=”|” />22:34 Reply

Сравнительная характеристика, комментарии и оценка научной концепции,

со статьей В. Горанского “Гипотеза происхождения атмосферы”.

Автор. Валентин Горанский.

Научный руководитель. Зивелина Чернева.

Для сравнения научной концепции со статьей “Гипотеза происхождения атмосферы” принята научная работа, представленная в книге “МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ” С.П. Хромова и М.А. Петросянца.

Четвертое издание, исправленное и дополненное, рекомендованное Государственным комитетом Российской Федерации по метеорологии и климатологии. Высшее образование, Издательство Московского государственного университета, 1994.

По мнению моего научного руководителя, эта книга полно и точно отражает современную научную, официально принятую концепцию атмосферы и происходящих в ней процессов и является общепризнанным учебником для студентов и учебником для научных исследований.

Первый из них – это происхождение атмосферы.

Концепция, принятая наукой.

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли.

Наука не определяет, как и каким образом образовалась атмосфера, не объясняет механизм ее формирования, но можно сказать, что концепция “конденсатора” и теория восходящих потоков, основанная на газовых законах, находят поддержку в научных кругах.

Концепция конденсатора не объясняет образование атмосферы, я бы даже сказал, что она ей противоречит.

Забудьте на время об официальной версии и воспользуйтесь своим логическим мышлением. Нарисуйте, желательно на бумаге, так будет проще, одну обкладку конденсатора, которая будет абстрактной сферой Земли с отрицательным зарядом, а затем на расстоянии, скажем, 15 сантиметров, другую обкладку, которая будет ионосферой с положительным зарядом. Где будут находиться положительные и отрицательные электроны?

Правильно, они будут поляризованы, и произойдет насыщение электронов, или в непосредственной близости от обкладок будет высокое напряжение.

Что у нас теперь будет посередине между терминалами?

Правильно, нейтральный, там не будет электронов или возникнет конфликт – короткое замыкание. Как молекулы воздуха могут попасть в эту нейтральную область, между клеммами, чтобы сформировалась окончательная атмосфера?

Чушь, такого не должно существовать в природе, это бросает вызов всем существующим законам, не говоря уже о расстоянии между оболочками (Земля – ионосфера), его просто не будет.

Никакие газовые законы не могут заставить молекулу оторваться от Земли, потому что самая маленькая микроскопическая частица, самый легкий атом имеет свой собственный вес, и гравитационные силы Земли не отпустят атом или частицу пыли даже на микрон от ее поверхности.

2

Оказывается, мало установить общеизвестную истину, что атмосфера – это корка воздуха, нужно еще найти механизм, с помощью которого эта корка воздуха – атмосфера – появилась на свет.

Гипотеза о происхождении атмосферы” В. Горанский.

Б. Франклин в своем эксперименте (благодаря которому был изобретен громоотвод) получил разность электрических потенциалов между Землей и точкой в земной атмосфере и доказал, что эти заряды имеют одинаковое название.

Позже им удалось зарядить лейденскую банку одноименным электростатическим потенциалом.

Согласно последним данным атмосферных исследований, научными организациями абсолютно точно доказано, что разница в электрическом потенциале увеличивается на один вольт по мере увеличения расстояния от Земли на один метр. То есть, на расстоянии одного метра – один вольт, на расстоянии 100 метров – 100 вольт, а на расстоянии 200 километров (ионосфера) – 200 киловольт.

С другой стороны, напряженность электростатического поля Земли уменьшается с увеличением расстояния, поэтому если напряженность поля на расстоянии одного метра составляет 130 В/м, то на расстоянии одного километра – 45 В/м, а на расстоянии 20 километров – менее 1 В/м.

Именно этот факт заставил меня поверить, что электростатическое поле Земли имеет ступенчатую структуру напряжения.

Чем дальше от источника заряда, тем выше напряжение и тем ниже интенсивность этого заряда.

Более того, если проанализировать убывающую картину напряженности в электростатическом поле Земли, то можно увидеть закон Кулона в действии.

Вооружившись данными исследований электростатического поля Земли, ступенчатым законом напряжения и законом Кулона, мы попытаемся представить себе механизм образования атмосферы.

Предположим, у нас есть планета (Земля, Луна, Солнце, что угодно) с собственным электростатическим полем, но пока без атмосферы.

Несомненно, все, что составляет планету, имеет такой же электростатический заряд, как и сама планета. Если под воздействием какого-либо фактора, например, извержения вулкана, частицы “отрываются” от основной массы планеты, они сохраняют заряд планеты.

Это означает, что электростатическое поле “оторвавшейся” частицы и электростатическое поле планеты имеют одинаковый заряд.

По словам Ш. По закону Кулона, они должны отталкиваться друг от друга, расстояние, которое можно определить из формулы этого закона, достаточно знать силу электростатического заряда планеты и силу электростатического заряда частицы.

В дополнение к силе отталкивания, каждая молекула любого вещества в таблице Менделеева имеет массу, поэтому молекула, отделенная от планеты, поднимется на высоту, где сила отталкивания равна массе молекулы. Это означает, что высота будет разной для молекул различных веществ: “слоеное тесто”.

Только теперь, когда мы получили от планеты “слоеный пирог” из различных, химически отталкивающихся молекул и атомов, мы можем говорить о таких процессах, как конвекция, разница давлений, ветер, (газовые законы). В результате этих процессов весь этот “слоеный пирог” перемешивается, и в результате мы имеем атмосферу.

Немного раньше я спрашивал себя – “Почему в атоме электрон вращается вокруг ядра миллиарды лет, и энергия вращения не может остановиться, что это за вечный двигатель?

Где бы и как бы я ни искал, как бы ни напрягал свой ум, ответа не было, в каждом случае есть сопротивление трения, противодействие, в конце концов, требуется энергия движения, и поэтому ни о каком вечном двигателе не может быть и речи.

Остается предположить, что существуют две совершенно разные субстанции материи, одна материя со знаком плюс, а другая со знаком минус.

Теперь вы можете ответить на мой вопрос.

Ядро – это материя со знаком плюс, а электрон – материя со знаком минус; они стремятся нейтрализовать друг друга, что подтверждается законом Кулона (заряды с противоположными знаками притягиваются друг к другу).

И здесь возникает второй вопрос – “Почему электрон не падает на ядро, а вращается вокруг ядра?

Ответ очевиден: ядро уже приняло определенное количество электронов, и у него остался только один электрон, который удерживает его заряд (мы имеем в виду простейшую структуру – атом водорода).

Ядро состоит из позитрона и нейтрона, т.е. позитрон – это консервативная часть материи со знаком плюс, а нейтрон – это часть ядра, нейтрализованная электронами (аномальная зона).

В нашем случае, однако, электрон стремится к позитрону (падает вниз), но не может этого сделать, потому что в следующем полупериоде вращения на пути стоит нейтральное (возможно, даже с отрицательно заряженными нотами) поле нейтрона, поэтому электрону ничего не остается, как продолжать двигаться и вращаться вокруг ядра, не затрачивая энергии.

Однако возникает третий вопрос – “Кто этот гениальный изобретатель, кто и как создал прототип?”. Лично я могу только восхищаться ЕГО творчеством.

Я не могу четко сказать, кто этот изобретатель – Бог, природа или космический разум, но могу предположить, что, создав удачный прототип однажды, он повторит его в будущем.

По моему мнению, Солнечная система, галактики и весь космический мир в целом подчинены и созданы по принципу и подобию атомной структуры.

Возьмем в качестве примера Солнечную систему, более или менее изученную в той или иной мере, и факты, которым наука пока не может дать объяснения в связи с неверно выбранной концепцией строения Мира, но они становятся простыми и понятными, если принять мою концепцию строения Мира, где-то в соответствии с библейской концепцией.

В своей статье “Гипотеза происхождения атмосферы”, основываясь на научных исследованиях, я утверждаю, что Земля имеет заряд (материя со знаком минус) и этот заряд создает вокруг себя электростатическое поле, которое подчиняется законам ступенчатого напряжения.

Чем дальше от источника заряда, тем выше напряжение и тем ниже интенсивность этого заряда.

4

Это означает, что мы можем с высокой степенью уверенности сказать, что, скажем, на расстоянии одного миллиона километров от Земли разность потенциалов между измеренными точками составит один миллион киловольт.

Именно благодаря своему электростатическому полю Земля держится дипломатично.

graso alt=”|” />28.11.2008 alt=”|” />22:38 Ответить

Именно благодаря своему электростатическому полю Земля удерживает другие планеты с аналогичным знаком заряда на дипломатическом расстоянии, они не могут приблизиться друг к другу, потому что их электростатические поля однородно заряжены.

С другой стороны, Солнце удерживает, благодаря своему заряду (материя плюс-знака), планеты Солнечной системы, и они не падают на Солнце просто потому, что Солнце уже поглотило достаточно материи минус-знака и имеет аномальную зону, подобную аномальной зоне ядра (нейтрон).

Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по тем же причинам и в соответствии с теми же законами, что и электроны вокруг ядра.

Рассмотрим другой пример.

Предположим, что какое-то космическое тело попадает в электростатическое поле Солнца в нашей Солнечной системе.

Если это отрицательно заряженное тело, то электростатическое поле Земли или любой другой планеты Солнечной системы (кроме Солнца) сделает все возможное, чтобы отклонить траекторию его полета от своей траектории.

Солнце – другое дело, но об этом подробнее ниже.

Если это нейтрально заряженное тело, оно улетит или столкнется с первым встречным (такие тела вне закона).

Если это положительно заряженное тело, Солнце сделает все возможное, чтобы изменить его траекторию, т.е. Солнце “охраняет” свои планеты, но некоторым положительно заряженным телам удается прорваться в его область.

Что произойдет потом?

Точно, Тунгусская катастрофа!

Версия V. Горанский о Тунгусской катастрофе.

Незначительный метеорит противоположного знака упал на Землю.

Электростатическое поле Земли встретило его как самого желанного друга, потому что они имеют противоположные заряды.

Это происходит постоянно, но наука говорит, что метеориты сгорают в плотных слоях атмосферы, другого объяснения у науки просто нет.

Но мы знаем, что скорость метеорита и расстояние тех плотных слоев атмосферы несопоставимы, там ничего не сгорит, не успеет, конечно, если не учитывать заряд метеорита, о чем я писал чуть выше.

Вы когда-нибудь видели достаточно сильное короткое замыкание, проводник (металл) переходит в состояние плазмы, в лучшем случае он распадается на крошечные капельки, а большая часть проводника просто испаряется.

То же самое происходит с метеоритом, который имеет заряд, противоположный земному.

По словам очевидцев, в момент катастрофы огненный шар приближался к Земле с сопутствующими вспышками молний, это уже была россыпь плазмы, которая задолго до достижения плотных слоев атмосферы уже успела взаимодействовать с противоположным зарядом Земли и перед “приземлением” просто распалась на мельчайшие капли и испарилась.

Поэтому после его падения нет кратера, но есть обгоревшие (обугленные) корни деревьев, по которым остаточная энергия метеорита разрядилась в противоположный заряд Земли.

Но такие встречи не всегда были безобидными, вспомните мамонтов, которые “вымерли” и были похоронены заживо за одну ночь.

Недавние исследования Марса американскими учеными дают доказательства того, что Марс имеет только один полноценный полюс, а на месте другого находится огромная аномальная зона.

Я пишу все эти увлекательные истории с одной целью – убедить науку, что Земля – это материя со знаком минус, и что формирование атмосферы и процессы в ней напрямую связаны с ее зарядом и производной этого заряда – электростатическим полем, и что ступенчатые схемы напряжения – это механизм, с помощью которого работает эта связь.

Но вернемся к Солнцу, откуда в электростатическое поле Солнца влетел метеорит противоположного Солнцу знака.

Наверняка метеорит упадет на Солнце и создаст еще одно темное пятно на его поверхности.

Ничего нового не произошло, это процесс поглощения материи с минусовым знаком материей с плюсовым знаком, с воспроизводством огромного количества световой и тепловой энергии (длительный процесс короткого замыкания, вольтова дуга, если хотите), но созданный наукой миф о том, что Солнце светит и греет, потому что происходит термоядерная реакция.

На самом деле, продолжительность ледникового периода на Земле зависит от количества метеоритов, падающих на Солнце, или от количества темных пятен на поверхности Солнца, а не от качества термоядерной реакции.

Рассмотрим другой пример.

Не нужно быть умным или изобретательным, чтобы понять, что каждая заряженная планета имеет свою собственную атмосферу.

Если планета состоит из материи со знаком плюс, то ее атмосфера имеет знак плюс.

Трудно представить, что в ситуации, когда не миллиарды, а несравнимо больше атомов и молекул ежесекундно пронизывают всю атмосферу, может быть найдена частица или поле с противоположным знаком, действует неминуемый конфликт (нейтрализация), электричество не терпит соседства.

Если планета состоит из материи со знаком минус, то ее атмосфера также имеет знак минус.

Я уверен, что на всех планетах Солнечной системы со знаком минус, включая Землю, есть авроры и свечения в ионосфере, их отрицательно заряженной части.

6

атмосферы встречаются с положительно заряженной атмосферой Солнца (солнечный ветер), в результате чего происходит конфликт (нейтрализация) и, следовательно, свечение.

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что если электростатические поля космических планет сцеплены (взаимодействуют), то по законам ступенчатого напряжения их атмосферы также сцеплены.

Поэтому исследователи космоса сталкиваются с положительно заряженными, отрицательно заряженными и нейтральными атомами, молекулами, космической пылью и даже микроорганизмами в достаточных количествах.

И последний пример в этом разделе.

В одном из примеров выше я писал, что Солнце (и, вероятно, все другие звезды) светит и излучает тепло в результате процесса электрической нейтрализации (вольтовой дуги) двух разноименно заряженных космических тел.

Но, видимо, есть и потухшие системы; не зря же существуют звезды белого, желтого и красного цветов, скорее всего, цвет определяет температуру звезды.

Конечно, это не имеет никакого отношения к атмосферам и зарядам этих планет, они остаются неизменными, просто нет света и тепла.

Возможно, эти “погасшие” звезды – “черные дыры”, не думаю, что ОН придумал какие-то загадки специально для ученых.

Нужно просто провести анализ по канонам моей гипотезы, извините, я не владею темой, там удалось придумать много криптовалют, все очень просто.

Вторая – это процессы в атмосфере.

Концепция, принятая наукой.

Наука не дает объяснений многим процессам, происходящим в атмосфере, в принципе все сводится к примерам из наблюдений и констатации фактов, которые иногда примерно нарушают элементарные законы физики, и замечания типа – “свойства, еще не исследованные наукой”, появляются время от времени.

Пример.

Типичное развитие кучево-дождевых облаков и выпадение из них осадков связано с мощными проявлениями атмосферного электричества, а именно с повторяющимися электрическими разрядами в облаках или между облаками и Землей. Эти искровые разряды называются молнией, а сопровождающие их звуки – громом. Весь этот процесс, который часто сопровождается кратковременным усилением ветра – торнадо, называется грозой.

Наука не объясняет, как вообще образуются облака (она их только классифицирует), откуда берется ток для разрядов, как происходят разряды, что облако на облако или еще ядро на ядро или ядро на концентратор энергии Земли, т.е. молниеотвод. А может быть, ядро подвижно и постоянно ищет место для разряда, кто-нибудь задумывался, почему раздается гром, с помощью каких музыкальных инструментов природа его создает (так может быть, громовержец?) и откуда берутся эти каскады в мирное время?

Мне очень понравился этот отрывок: – ‘Отток электричества от шипов (имеются в виду огни святого Эльма) играет роль в поддержании отрицательного заряда Земли. Наблюдения показывают, что поверхность Земли с большей вероятностью отдает положительные заряды в результате оттока”.

Именно Земля, имеющая отрицательный заряд, испускает положительные заряды. интересно,:и как чаще,:извините, не могу это прокомментировать.

Я думал, что мне “подсунули” редкую книгу времен Пифагора, нет (Издательство Московского университета 1994): научная фантастика.

Я изобретатель и не имею никакого отношения к атмосфере, но неужели у нас все так плохо?

Далее читайте продолжение статьи “Гипотеза происхождения атмосферы”.

Приведенная выше гипотеза не только просто и понятно объясняет происхождение атмосферы Земли, но и позволяет понять многие процессы, происходящие в ней, в частности, испарение воды, образование облаков, дождей и бурь, а также атмосферные катастрофы.

Испарение воды.

Под воздействием солнечного тепла, скажем, в любом водоеме, молекулы воды увеличивают свое колебательное движение и достигают точки, когда силы натяжения воды не могут удержать молекулы вместе. Молекула отделяется, но уже существует как самостоятельная сущность. Имея тот же заряд, что и Земля, он с силой выталкивается из электростатического поля Земли на высоту, на которой

graso alt=”|” />28.11.2008 alt=”|” />22:41 Reply

. Имея тот же заряд, что и Земля, она с силой выбрасывается из электростатического поля Земли на высоту, где масса частицы равна выталкивающей силе. (О том, почему и как, см. выше).

Образование облаков.

На высоте 100 и более километров над уровнем моря молекулы воды останавливаются в своем движении, образуя микрокапли (туман).

Скорее всего, внутренняя дипольная структура молекулы воды и практически нулевая напряженность электростатического поля на этой высоте способствуют тому, что молекулы объединяются, образуя микрокапельки тумана, возможно даже количество молекул в микрокапельке тумана.

Масса микрокапелек тумана намного больше массы молекулы воды, поэтому облака образуются намного ниже, а электростатические ступенчатые напряжения Земли принимают непосредственное участие в образовании облаков.

До образования микрокапель молекулы находились на высоте 100 километров над уровнем моря, т.е. они находились в поле шагового напряжения, где разность потенциалов между Землей и этой высотой составляет более 100 киловольт, молекулы накапливают этот потенциал.

При быстром увеличении массы, уже микрокапли уменьшаются на 70-90 километров ниже, в среде с другим, более высоким напряжением, рассеянные капли тумана сжимаются, (группируются) в облака.

Именно различная плотность (интенсивность) электростатического поля на разных высотах создает облака разной классификации, в зависимости от концентрации тумана и площади поверхности облачного материала, существующего в любой момент времени.

Здесь следует отметить, что все зависит от места образования и схода облаков, то есть от скорости образования облакообразующего материала.

Вместе с облакообразующим материалом на большой высоте существует концентрация электростатического потенциала, и чем ниже опускается облако, тем выше эта концентрация, а в грозовых облаках уже формируются ядра гроз. В таких облаках может быть много штормовых ядер, но до определенного момента они вполне мирно уживаются друг с другом.

Дожди и грозы.

Ранее мы говорили, что электростатический заряд микрокапель, составляющих облако, имеет одинаковый заряд, и если мы последовательны, то эти микрокапли имеют одинаковый заряд.

8

Капли не могут объединиться и образовать капли дождя, потому что, согласно закону Кулона, они отталкиваются друг от друга.

Более того, молекулы воды, из которых состоят микрокапли, соединяются друг с другом в условиях почти нулевого напряжения и низких температур благодаря дипольной структуре молекулы, т.е. микрокапли представляют собой полностью готовые химические структуры.

Приведенные выше факты указывают на то, что для выпадения дождя, т.е. для объединения нескольких микрокапель в одну каплю, необходимо какое-то химическое или физическое действие.

Наука успешно решила эту проблему, рассеивая активные вещества, которые разрушают поверхностный слой микрокапель, что вызывает искусственный дождь.

Однако в естественных условиях эту миссию успешно выполняет молния.

Первое, что мы видим при ударе молнии, – это вспышка молнии. Молния – это видимое энергетическое ядро разряда, во время которого происходит как минимум две химические реакции.

Первая – это реакция разложения воды на компоненты гремучего газа с его немедленным восстановлением, при котором выделяется много энергии:

2H2O (туман) + разряд (молния) = (2H2 + O2) (компоненты горючего газа) =

= 2H2O (вода) + 484 килоджоулей.

Именно энергия реакции восстановления воды “расширяет” и сжимает облако во время разряда, в точке молнии создается вакуум: и в следующее мгновение облако вновь обретает свой объем.

Этот процесс происходит во время и во время “горения” молнии, поэтому его очень трудно наблюдать. Я увидел его во время испытания изобретенного мной двигателя, который работает по принципу высоковольтного разряда в воде.

Во время этого процесса высококонцентрированный туман взбалтывается и превращается в капли (морось, дождь или ливень в зависимости от силы разряда или удара облака).

А вторая реакция – это распад молекулярного кислорода и его последующее восстановление до озона, среди прочего.

Следовательно, мы слышим гром и сильный порыв ветра, подтверждающие существование первой реакции, и ощущаем запах озона как подтверждение второй реакции, в результате которой происходит физическое воздействие на микрокапли (туман) облака.

Я уверен, что облако может “сесть” на Землю в виде тумана, если оно потеряло весь свой потенциал, или оно может вызвать мелкий дождь, если разряд слабый, но без молнии дождя не будет.

Атмосферные катастрофы.

Большинство атмосферных катастроф, независимо от классификации, зарождаются над теплыми морскими районами, где происходит интенсивное испарение воды и последующее образование грозовых облаков. (О том, почему и как, см. выше).

Однако если на суше рельеф Земли способствует рассеиванию грозовых облаков, то над поверхностью океана такого рельефа нет, поэтому там происходит накопление грозового материала.

Процесс накопления материала молнии не может быть бесконечным, и в конце концов находится инициатор первого разряда, который запускает каскад разрядов.

Каскад разрядов высвобождает огромное количество энергии: схема, приведенная ранее, вызвала образование,: вихря.

Вихрь “всасывает” и переносит облачные образования, т.е. микрокапельный материал будущих облаков и высоких облаков, которые не

9

имеют высокую плотность, но обладают значительным и высоким электростатическим потенциалом.

Высокая напряженность электростатического поля Земли вблизи поверхности Земли концентрирует этот высокооблачный материал с образованием грозовых ядер, но электрический потенциал этих грозовых ядер изменяется незначительно и вносит свой вклад в

более интенсивные атмосферные разряды, и таким образом стимулирует и развивает атмосферный катаклизм.

Дальнейший процесс непредсказуем, но первое, что приходит мне в голову, чтобы изменить силу атмосферных катастроф, а возможно, и устранить их, – это создание наземного рельефа в районе моря.

Для этого в морской акватории, особенно там, где чаще всего происходят атмосферные катастрофы, необходимо строить молниеотводы. Такие совсем не сложные устройства будут препятствовать накоплению ливневого материала, но об этом чуть ниже в разделе “Контроль атмосферных процессов”.

Шаровые молнии и торнадо.

Ясно как божий день, что именно ОН изобрел атмосферный разряд для завершения процесса, который мы называем “Круговорот воды в природе”.

Если вы не поняли, прочитайте статью еще раз, но напомню – испарение, перемещение молекул воды под действием кулоновских сил на высоту, где есть высокий потенциал (схемы шагового напряжения), накопление молекулой воды потенциала высоты и образование микрокапель. Образование облаков по классификации, (высота, интенсивность, плотность облакообразующего материала). Формирование грозовых ядер, разрядов (“осадков”) – замкнутый круг.

Я пытаюсь понять, как происходит этот процесс, и для этого, помимо знания элементарных законов физики, я прибегаю к своему логическому мышлению.

Следует помнить, что ОН не изобрел никакой структуры, отличающейся какой-либо сложностью, все просто – создано методом “наименьшего сопротивления”, другое дело, что мы, из-за непонимания процесса, все усложняем, чем заводим себя в тупик.