3. Устройства электромагнитных систем Электромагнитная система, основанная на принципе взаимного взаимодействия магнитного поля неподвижной токоведущей катушки и движущейся железной пластины, намагниченной этим полем.

Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия (на дату исследования)

По принципу действия электроизмерительные приборы делятся на следующие основные типы:

1. Устройства магнитоэлектрических систем Устройства, основанные на принципе взаимодействия катушки с током и внешнего магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом.

2. Устройства электродинамических систем Основан на принципе электродинамического взаимодействия двух катушек с токами, одна из которых неподвижна, а другая движется.

3. Устройства электромагнитных систем Тепловые измерения основаны на принципе взаимодействия между магнитным полем неподвижной токоведущей катушки и движущейся железной пластиной, намагниченной этим полем.

4. Приборы для измерения температуры Использование теплового эффекта электрического тока. При нагревании током проволока удлиняется и становится мягкой, позволяя подвижной части устройства вращаться под действием пружины, которая подхватывает слабину, образовавшуюся в проволоке.

5. Устройства индукционной системы Основан на принципе взаимодействия вращающегося магнитного поля с токами, индуцированными этим полем в движущемся металлическом цилиндре.

6. Устройства электростатической системы Основан на принципе взаимодействия между движущимися и неподвижными металлическими пластинами, заряженными противоположными электрическими зарядами.

7. Устройства термоэлектрических систем Термоэлектрическая система, представляющая собой комбинацию термопары и чувствительного устройства, такого как магнитоэлектрическая система. Измеренный ток проходит через термопару и вызывает тепловой ток, который действует на магнитоэлектрическое устройство.

8. Устройства вибрационных систем Вибрационная система основана на принципе механического резонанса вибрирующих тел. При заданной частоте тока наиболее интенсивную вибрацию производит электромагнитный якорь, период собственных колебаний которого совпадает с периодом вынужденных колебаний.

9. Электронные измерительные приборы – Приборы с измерительными цепями, содержащими электронные компоненты. Они используются для измерения практически всех электрических величин, а также неэлектрических величин, которые предварительно были преобразованы в электрические.

К недостаткам этой системы относятся:

Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия

Большинство электроизмерительных приборов имеют шкалу отсчета и стрелку, перемещающуюся вдоль шкалы (кроме приборов с цифровым дисплеем и некоторых других). Чтобы переместить указатель, к нему необходимо приложить силу, зависящую от измеряемой величины. Таким образом, сердце прибора – это преобразователь электрической (или магнитной) энергии в механическую. В зависимости от того, как создается механическая сила, инструменты классифицируются по принципу действия. Кроме того, для того чтобы стрелка остановилась в определенном положении, необходимо приложить механическую силу (или крутящий момент) для противодействия силе, о которой говорилось выше (чаще всего это спиральная пружина); и последний элемент в конструкции прибора – демпфер (воздушный или индуктивный) для гашения механических колебаний.

Устройства с mэлектромагнитная система Приборы используются для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Работа магнитоэлектрических устройств основана на действии постоянного магнитного поля на подвижную рамку, через которую протекает измеряемый ток.

Устройства с mэлектромагнитная система Приборы используются для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Работа магнитоэлектрических устройств основана на действии постоянного магнитного поля на подвижную рамку, через которую протекает измеряемый ток.

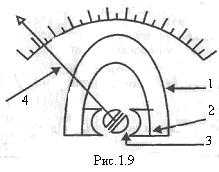

Магнитное поле создается подковообразным постоянным магнитом (1) с полюсными концами (2), прикрепленными к ножкам (рис.1.9). Между ними закреплен железный сердечник (3). В небольшом воздушном зазоре между железным сердечником и полюсными клеммами прямоугольная алюминиевая рамка с намотанной на нее тонкой проволокой, на которой жестко закреплена стрелка (4), может свободно вращаться вокруг своей оси, а ее конец может перемещаться по градуированной шкале. Когда через катушку проходит ток, на каркас действует сила крутящего момента, под воздействием которой катушка стремится вращаться. Противоположный крутящий момент создают витые пружины (не показаны на рис. 1.9). При пропускании тока через каркасную катушку она будет вращаться до тех пор, пока обратный вращающий момент, увеличивающийся с углом отклонения, не станет равным вращающему моменту. В магнитоэлектрической системе крутящий момент пропорционален силе тока. Противодействующий момент пропорционален углу скручивания . Когда подвижная часть устройства находится в равновесии, эти крутящие моменты равны: Поэтому угол поворота стрелки прямо пропорционален измеряемому току: (1).

Линейная зависимость между силой тока и углом отклонения обеспечивает равномерность шкалы прибора.

Спокойная вибрация рамы обусловлена взаимодействием индукционных токов в алюминиевой раме с магнитным полем.

Преимуществами магнитоэлектрических приборов являются:

– высокая чувствительность и точность показаний;

– нечувствительность к внешним магнитным полям;

– Низкое энергопотребление;

К недостаткам устройств этой системы относятся:

– возможность измерения только в цепях постоянного тока;

– чувствительность к перегрузкам;

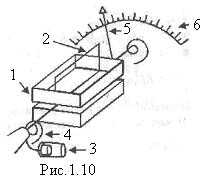

Оборудование электродинамическая система используются для измерения тока, напряжения или мощности в цепях постоянного и переменного тока. Принцип работы электродинамических и магнитоэлектрических систем схож. Разница заключается в способе генерации магнитного поля. Работа электродинамических устройств основана на взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки с током 1, (рис. 1.10) с подвижной рамкой с током 2. Механические колебания гасятся воздушным стабилизатором (3). В зависимости от назначения прибора неподвижные и подвижные катушки соединяются последовательно, параллельно или пропускают разные токи (ваттметры). Крутящий момент, действующий на подвижную катушку (2), пропорционален току в неподвижной катушке (1) и току в подвижной катушке:

Пружины (4) создают вращающий момент, пропорциональный углу поворота: . Следовательно, при равновесии угол отклонения стрелки (5): . Если катушки соединены последовательно, токи равны: и (2). Шкала прибора неравномерна, поскольку угол отклонения пропорционален квадрату силы тока.

Преимуществами электродинамических приборов являются:

– достаточно высокую точность.

– Измерения можно проводить как в цепях постоянного, так и переменного тока;

недостатки:

– неравномерная шкала в амперметрах и вольтметрах;

– чувствительность к магнитным полям;

– высокая чувствительность к перегрузкам.

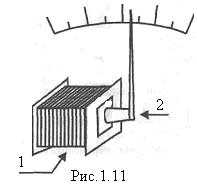

Устройства электромагнитная система используются для измерения тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Работа приборов электромагнитной системы основана на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки, с подвижным сердечником (рис. 1.11).

Устройства электромагнитная система используются для измерения тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Работа приборов электромагнитной системы основана на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки, с подвижным сердечником (рис. 1.11).

Токовая катушка (1) действует как электромагнит, к которому притягивается железный сердечник (2). Магнитное поле катушки пропорционально силе тока. Намагниченность железного сердечника также увеличивается с ростом силы тока. Поэтому можно приблизительно предположить, что в электромагнитном устройстве вращающий момент пропорционален квадрату тока: . Таким образом, противоположный крутящий момент составляет ,,

Как видно из последней формулы, шкала прибора не равномерная, а квадратная, поэтому прибор можно использовать для измерения как постоянного, так и переменного тока.

Преимущества приборов электромагнитной системы

– Способность измерять постоянные и переменные токи и напряжения;

При выборе электроизмерительных приборов следует учитывать, что для официальных испытаний, контроля качества, гарантийного обслуживания и проверки устройств безопасности могут использоваться только модели, внесенные в Национальный реестр средств измерений.

Области применения

Электроизмерительные приборы применяются в различных областях – помимо научных исследований, они используются в промышленности и энергетике, на транспорте, в связи и медицине. Они также широко используются в домашних хозяйствах для измерения электроэнергии.

Сегодня цифровые приборы пользуются большей популярностью, поскольку, помимо повышенной точности и чувствительности к измеряемой величине, они компактны и имеют широкий диапазон измерений. Аналоговые измерители в основном используются в учебных целях.

Волномер – Частотомер (неверно. Частотомер) измерительный прибор, используемый для определения частоты периодического процесса или частоты гармонических составляющих спектра сигнала. Содержание 1 Классификация 2 Электронные частотомеры … Википедия

История

- Между 1733 и 1737 годами французский ученый Ш. Дюфе создал электроскоп. В 1752-1754 годах его работу продолжили М. В. Ломоносов и Г. В. Ричмана в рамках их исследований атмосферного электричества. В середине 1880-х годов С. Кулон изобрел торсионные весы, электростатический измерительный прибор.

- В первой половине XIX века, когда уже были заложены основы электродинамики (законы Био-Савара и Фарадея, принцип Ленца), построены гальванометры и другие приборы, изобретены основные методы измерения электричества – баллистический (Э. Ленц, 1832), мостовой (Кристи, 1833), компенсационный (И. Поггендорф, 1841).

- В середине 19 века отдельные ученые в разных странах создали меры электрических величин, которые они приняли за эталоны, проводили измерения в единицах, сопоставленных с этими мерами, и даже проводили сравнения мер в разных лабораториях. В России в 1848 году академик Б.С. Якоби предложил использовать в качестве эталона медную проволоку длиной 25 футов (7,61975 м) и весом 345 г (22,4932 г), спирально намотанную на цилиндр из изоляционного материала. Во Франции единицей сопротивления была железная проволока диаметром 4 мм и длиной 1 км (единица Бреге). В Германии этот прибор представлял собой столбик ртути длиной 1 м с поперечным сечением 1 мм² при температуре 0°С.

- Во второй половине 19 века возникла новая отрасль знаний – электротехника. Создание электрогенераторов и их использование в различных практических целях побудило величайших электротехников второй половины XIX века. В 1871 году A.B. Гельфельд занимался изобретением и разработкой различных электроизмерительных приборов, без которых дальнейшее развитие теоретической и практической электротехники стало немыслимым.

- В 1871 году А. Г. Столетов впервые применил баллистический метод к магнитным измерениям и исследовал зависимость магнитной восприимчивости ферромагнитов от напряженности магнитного поля, создав тем самым основу для правильного подхода к расчету магнитных цепей. Этот метод и сегодня используется в магнитных измерениях

- Между 1880 и 1881 годами французский инженер Депре и физиолог д’Арсонваль создали серию высокочувствительных гальванометров с зеркальным считыванием.

- В 1881 году Ф. Уппенборн, немецкий инженер, изобрел электромагнитное устройство с эллиптическим сердечником, а в 1886 году он предложил электромагнитное устройство с круглой катушкой и двумя цилиндрическими сердечниками.

- В 1894 году немецкий инженер Т. Брюгер изобрел логометр

Электромагнитные приборы являются одними из наиболее часто используемых щитовых приборов для измерения цепей переменного тока. Они просты по конструкции, не имеют движущихся частей и хорошо выдерживают перегрузки. Недостатками этих устройств являются: низкая точность, высокое энергопотребление (до 10 Вт), ограниченный диапазон частот, чувствительность к внешним магнитным полям.

Электродинамический механизм

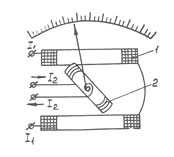

Электродинамический механизм (рис. 11.5) состоит из неподвижной катушки 1 и подвижной катушки 2. Катушка 2 установлена на пружинах и может вращаться вокруг своей оси внутри двух секций неподвижной катушки. Если постоянные токи I1 и я2 возникает сила электромагнитного взаимодействия, которая стремится повернуть катушку 2 вокруг своей оси вместе с катушкой 1. В результате возникает вращающий момент MBP=K1I1I2где K1 – коэффициент, учитывающий изменение взаимной индуктивности между подвижной и неподвижной катушками.

Крутящий момент электродинамической измерительной машины пропорционален произведению среднеквадратичных токов в катушках и косинуса угла сдвига фаз между ними.

Рисунок 11.5: Конструкция электродинамического измерительного механизма

Рисунок 11.5: Конструкция электродинамического измерительного механизмаЭлектродинамические приборы, использующие электродинамические механизмы, в основном применяются в цепях постоянного и переменного тока для измерения тока, напряжения и мощности.

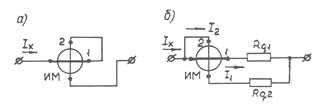

Электродинамические амперметры обычно изготавливаются на два предела измерения, что достигается различием в устройстве коммутации катушек: для малых токов – по схеме на рис. 11.6, а, для больших токов – по схеме на рис. 11.6, б. В первом случае ток IХ проходит через неподвижную катушку 1 и подвижную катушку 2, соединенные последовательно. Во втором случае катушки соединены параллельно. В электродинамическом приборе отклонение подвижной части катушки пропорционально квадрату измеряемого тока IХ.

Рисунок 11.6. Диаграммы амперметров для слаботочной (a) и сильноточной (b) электродинамических систем

Рисунок 11.6. Диаграммы амперметров для слаботочной (a) и сильноточной (b) электродинамических системЗащита от внешних полей

Счетчики электроэнергии

Счетчики электроэнергии активной и реактивной энергии выпускаются промышленностью для учета потребления электроэнергии.

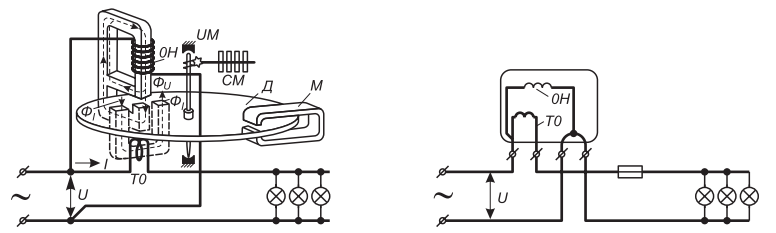

На рисунке 7 показан счетчик активной и реактивной энергии. На рисунке 7 показан счетчик активной энергии. Счетчик имеет две обмотки – параллельную обмотку ON, которая подключена к сетевому напряжению, и последовательную обмотку TO, через которую проходит ток, потребляемый электроприборами. Принцип работы заключается в следующем. Магнитные потоки Ф последовательной и параллельной обмоток пересекают край алюминиевого диска D, в котором индуцируются местные вихревые токи, создающие магнитные поля внутри него. Последние, взаимодействуя с основными магнитными потоками, вызывают вращение диска. Вращение циферблата передается на счетный механизм SM, который выдает количество киловатт-часов. Магнит М служит тормозом для диска, исключая автоподзавод счетчика.

Рис. 7. Схема построения и ввода в эксплуатацию активного счетчика энергии: ТО – обмотка тока; ОН – обмотка напряжения; Е – алюминиевый диск; СМ – счетный механизм; М – магнит, защищающий диск от самоподзавода

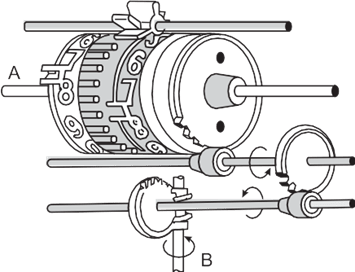

Потребленная энергия регистрируется счетным механизмом (рис. 8), приводимым в движение червячной передачей (или зубчатым колесом) B, закрепленной на противоположной оси. Движение пластины передается на пять роликов, на боковых сторонах которых нанесены цифры от 0 до 9. Ролики жестко закреплены на оси A.

Первый ролик (правый на рис.

прикреплен к шкиву и непрерывно вращается при движении контрдиска. Один оборот первого шкива приводит к вращению второго шкива на 1/10 оборота. Один оборот второго ролика приводит к вращению третьего ролика на 1/10 оборота, и так далее. Ролики закрыты алюминиевой пластиной, через отверстия которой видна только одна цифра каждого ролика. Числовое значение, считанное через отверстия в пластине, дает количество энергии, учтенное счетчиком за весь период его работы с момента, когда он показал ноль.

прикреплен к шкиву и непрерывно вращается при движении контрдиска. Один оборот первого шкива приводит к вращению второго шкива на 1/10 оборота. Один оборот второго ролика приводит к вращению третьего ролика на 1/10 оборота, и так далее. Ролики закрыты алюминиевой пластиной, через отверстия которой видна только одна цифра каждого ролика. Числовое значение, считанное через отверстия в пластине, дает количество энергии, учтенное счетчиком за весь период его работы с момента, когда он показал ноль.

Рисунок 8. Диаграмма счетного механизма

На шкале счетчика электроэнергии указан его тип, напряжение, на которое он рассчитан, номинальное значение тока и так называемая постоянная счетчика.

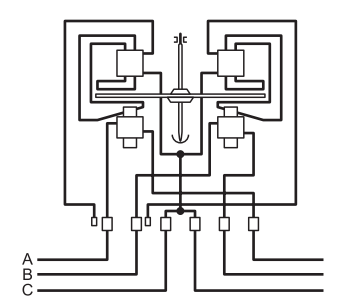

Для измерения электроэнергии в трехфазных четырехпроводных цепях используется трехэлементный счетчик. Он имеет три электромагнитные системы, аналогичные однофазному счетчику, которые воздействуют на три диска, закрепленных на одной оси. Счетчик имеет один счетный механизм.

Двухэлементные двухдисковые или однодисковые счетчики используются для измерения электроэнергии в трехфазных трехпроводных цепях (рис. 9).

Рисунок 9. Схема построения и установки двухэлементного однодискового счетчика

- Измерительный инструмент – это инструмент для измерения. Что такое измерительный инструмент?.

- Весы – электромагнитное устройство – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1.

- 1 Понятие электромагнитного поля и его различные проявления. Материальность – Работа в школе.

- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.

- Счетчики электроэнергии.

- Обзор и конструкция современных счетчиков электроэнергии Обзор и устройство современных счетчиков электроэнергии /.

- Прибор для измерения напряжения в электрической цепи.