Чтобы понять, что такое контур заземления, представьте его как систему, состоящую из металлических шин, соединительных планок и набора медных соединительных проводов. Эта сборная конструкция обеспечивает надежный контакт токопроводящего тела установки с реальной землей (грунтом).

Контур заземления, что это такое и как он работает

Заземляющее устройство (GND) является, согласно действующим нормам (в частности ПУЭ), основным элементом, обеспечивающим безопасные условия эксплуатации электроустановки. Большинство специальных защитных устройств, установленных в силовых цепях, надежно срабатывают только с помощью этого устройства. Поэтому важно рассмотреть, что представляет собой типичный контур заземления (контур заземления) и как он работает.

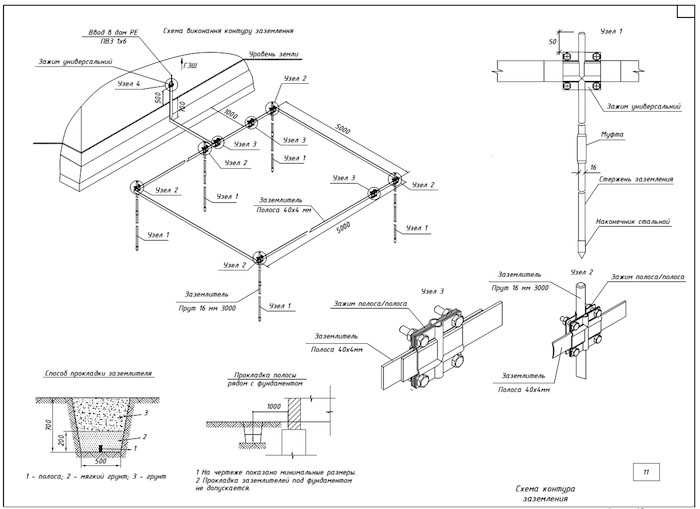

В частных домах в соответствии с правилами ПУЭ допускаются различные типы заземления. Типичная схема состоит из вертикальных электродов и одной горизонтальной перемычки. Все компоненты должны быть одинакового размера и круглого сечения. Обычно они изготавливаются из толстой арматуры, труб или стальных прутьев.

Общая информация о контуре заземления

Стандартный контур заземления представляет собой набор металлических конструкций, размещенных в земле на определенных расстояниях друг от друга и на незначительном расстоянии от защищаемого объекта.

Эта схема выполняет следующие функции:

- Защитите людей от поражения электрическим током и защитите установки и оборудование от скачков напряжения.

- Не дают энергии бесконтрольно утекать в окружающую среду благодаря своему сопротивлению.

- Обеспечить защиту от воздействия ударов молнии.

Если в этом случае необходим внешний контур заземления, то большинство конструкций изготавливается из стальных труб, углового железа, гладких прутков и других профилированных материалов. Длина каждого элемента не превышает 3 метров. Они забиваются в твердый грунт с помощью кувалды, засыпаются грунтом и уплотняются. Не следует использовать бетон, так как в будущем такие конструкции невозможно будет отремонтировать.

Управляемые электроды соединены с тонкой стальной полосой толщиной не менее 4 мм. Крепление осуществляется с помощью сварки или болтов. Затем конструкция соединяется специальным заземляющим проводом со всеми приборами в доме, особенно с теми, которые потребляют большой ток. Для улучшения качества системы нередко на участке устанавливают дополнительный внутренний контур заземления.

Данные для проектных расчетов могут быть получены путем проведения необходимых испытаний. Глубина размещения электродов, их количество и другие параметры определяются в зависимости от типа и характера почвы. Выбирается наиболее подходящий материал для элементов конструкции. Глинистые, суглинистые и черноземные почвы считаются идеальными для заземления объекта.

Не устанавливайте заземление в каменистых или скалистых почвах, так как они являются проводниками электричества и имеют низкое сопротивление.

Полученный результат следует умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикальной полосы это половина натурального логарифма четырехкратной длины, деленной на окружность поперечного сечения). Например, для углового стального заземлителя длиной 2,5 метра коэффициент равен почти 1,25, а сопротивление распределения (когда заземлитель полностью погружен в глину) составляет 8,3 Ом.

Расчет удельного сопротивления почвы и электродов

Передача электрического потенциала в литосферу происходит со всей поверхности металлических электродов через металлизированные частицы почвы и влагу в почве. Необходимо учитывать все факторы, от шероховатости поверхности металла до пористости почвы и плотности расположения стальных электродов в почве.

Геоморфологический профиль и таблица удельного сопротивления почвы являются основой для расчета сопротивления распространению тока через главные заземляющие электроды. Мы рекомендуем пособие “Нормы устройства заземляющих сетей” Р. Н. Карякина, в котором содержится исчерпывающая информация для расчета необходимых параметров, а также описаны методы использования естественных заземляющих электродов (обсадных отверстий, свай или трубопроводов).

В реальности подробные расчеты выполняются редко; обычно предполагается, что исходные данные являются наихудшими из возможных для конкретных условий участка. Необходимая производительность достигается за счет увеличения длины электродов (предпочтительно) или их количества. Запас прочности обеспечивает долгий срок службы схемы: когда электроды покрываются ржавчиной, они теряют большую часть своей проводимости, поэтому периодически добавляются новые электроды.

Расчет начинается с допустимого сечения элементов системы заземления, их проводимость должна соответствовать емкости электрического соединения системы заземления. В большинстве случаев используются профили из углеродистой стали, их сечение должно быть не менее 80 мм2 . Для нержавеющей стали это значение составляет 60-70 мм 2 . Поперечное сечение обычно завышено, чтобы компенсировать коррозионный эффект почвы.

Второе соображение – общая площадь. В качестве первичных заземлений следует использовать стальные уголки, Т-образные или двутавровые профили – изделия с незамкнутым поперечным сечением, соприкасающиеся с землей со всех сторон. Сопротивление отдельного заземлителя или участка заземлителя определяется как удельное сопротивление окружающего грунта, деленное на π, умноженное на основной линейный размер (для вертикального заземлителя это его длина).

Полученный результат необходимо умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикальной полосы это половина натурального логарифма четырехкратной длины, деленной на окружность поперечного сечения). Например, для вертикального заземляющего электрода длиной 2,5 метра, изготовленного из угловой стали 50х50 мм, коэффициент составляет почти 1,25, а сопротивление распределения (если заземляющий электрод полностью погружен в глину) – 8,3 Ом.

Общее сопротивление вертикальных заземлителей описывается как сумма их инверсий:

- 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + . + 1 / Rn

Таким образом, для достижения стандартного значения 4-6 Ом потребуется как минимум два электрода длиной 2,5 метра, а варианты с другим подходящим количеством или длиной заземляющих электродов могут быть рассчитаны аналогичным образом.

В подготовленную траншею укладывается заземляющая конструкция. Для этого концы штырей предварительно затачиваются шлифовальной машиной, а затем вбиваются в землю на глубину 3 м на концах треугольника. Их верхние концы должны быть выровнены с плоскостью канала.

Типы контуров заземления

Для того чтобы электрический ток поступал непосредственно в землю, подсистема распределяет его на несколько электродов, которые размещаются на расстоянии друг от друга. Это позволяет увеличить площадь рассеивания. Существует 2 варианта заземления.

Линейный

В этом случае 2-3 электрода располагаются полукругом или линией. Этот контур используется, когда площадь участка не позволяет создать замкнутую структуру.

Треугольный

В данном случае мы используем 3 штырька и соединяем их вместе с помощью металлических полосок. Готовый продукт имеет форму треугольника с равными сторонами.

Сопротивление току горизонтального заземления определяется по формуле:

Технология внутреннего контура

Для создания такой группы обычно используются стальные уголки или металлические арматурные трубы и кронштейны длиной до 3 метров. Они вбиваются в землю кувалдой и при необходимости закрепляются фундаментом, но желательно не заливать их водой, иначе их нельзя будет отремонтировать при необходимости.

Для их соединения между собой используется стальная лента толщиной не менее 4 миллиметров, которая укладывается в траншею глубиной до одного метра перед началом работ. Все крепится друг к другу с помощью сварки.

Для экономии места на участке эти группы размещаются по периметру здания или в общей зоне. Контур – это геометрическая форма, которая создается при оценке работы сверху. К этой земле подключены все электроприборы в доме, особенно те, нагрузка на которые выше средней – 380 вольт.

Внешний контур заземления состоит из вертикальных электродов и горизонтальных заземляющих элементов. Он изготавливается из четырех планок толщиной 40-50 мм и должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от здания. Горизонтальная полоса должна быть размещена на глубине 50-70 см от поверхности.

Распространенные ошибки

Следующие ошибки являются наиболее распространенными при установке заземляющего устройства:

- Цепь подключена в неправильной точке установки, например, непосредственно к прибору. Он должен быть подключен к главной заземляющей шине.

- Вместо петли используется водопроводная, отопительная или аналогичная труба. Это могут быть заземляющие конструкции с некоторыми оговорками и не всегда.

- Неподключение нейтрального проводника к заземлителю и установка отдельных автоматических выключателей на нейтральном проводнике.

- Использование арматуры, заглубленных металлических предметов, рабочих нейтралей, ограждений в качестве заземляющих проводников.

- Использование контуров заземления из компонентов малого сечения.

- Сварной шов размером менее 10 см.

- Сварные швы не защищены битумными антикоррозийными составами.

- Контурная полоса, вышедшая из земли, не окрашена. Он должен быть окрашен в черный или желто-зеленый цвет.

- Недостаточная длина горизонтальных и вертикальных элементов заземления.

- Недостаточная глубина горизонтальных элементов.

- Контур заземления установлен, но не заземляет основные коммуникации, состоящие из металлических элементов: водоснабжение, отопление, газоснабжение, канализацию.

Для проведения измерений должна быть возможность отсоединить заземляющее устройство от установки, т.е. шина, выходящая из заземляющего устройства, должна быть отсоединена. Это возможно благодаря винтовому соединению элементов.

Если монтаж был выполнен в соответствии со всеми правилами, сопротивление было измерено правильно и значения соответствуют стандарту, здание надежно защищено от короткого замыкания и его последствий.

Читайте далее:- Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145).

- Расчет заземления.

- Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.

- Система выравнивания потенциалов.

- Что такое заземляющий проводник?.

- Самый возмутительный вопрос – заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.

- Приложение N 13 Переносные системы заземления.