Маленький генератор переменного тока

Конструкция генератора переменного тока

Очень трудно представить жизнь современного человека без электричества. Даже люди, далекие от цифровых технологий и интернета, все равно пользуются бытовыми приборами, работающими на электричестве. Часто для выработки этой энергии используется генератор переменного тока, поскольку именно это электричество используется всеми бытовыми приборами и подается во все квартиры и дома. Упомянутое устройство было изобретено довольно давно, но до сих пор не утратило своей популярности и используется во многих сферах жизни людей. Генератор и принцип его работы описаны в этой статье.

Месяц спустя, в январе 1867 года, известный немецкий изобретатель и промышленник Вернер Сименс представил Берлинской академии наук доклад с описанием самовозбуждающегося генератора, который он назвал динамо. Генератор был включен в качестве двигателя для намагничивания возбуждения перед запуском. Затем компания Siemens начала широкое промышленное производство таких генераторов в Германии.

Первые электрические генераторы и принцип действия динамо-машины

Предыдущие статьи этой серии были посвящены первым электродвигателям, разработанным в начале 19 века, которые питались от единственного известного источника – гальванической батареи [1 – 3]. Низкая экономическая эффективность такого электрохимического источника, не позволяющая заменить паровые двигатели электрическими, заставила изобретателей искать другие, электромеханические способы получения электроэнергии. В данной статье представлена разработка электрогенераторов постоянного тока, которая привела к открытию явления самовозбуждения за счет положительной обратной связи, называемого принципом динамо.

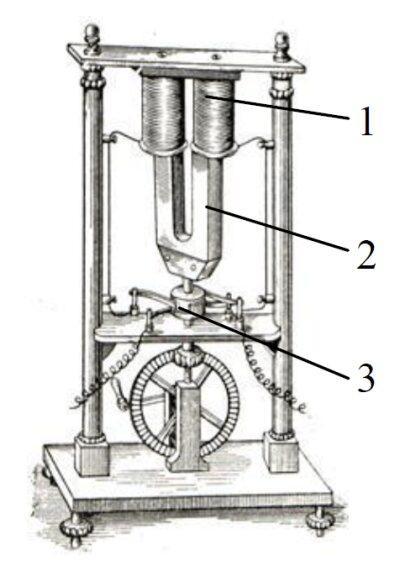

Первый электромеханический генератор был предложен Фарадеем в 1832 году, вскоре после открытия им закона электромагнитной индукции (рис. 1) [4, 5]. Диск Фарадея содержит: статор в виде подковообразного магнита – 1 и медный диск (ротор) – 2, снабженный подвижными контактами на оси и ободе.

Когда диск вращается в магнитном поле, он наводит ЭДС постоянного знака, вызывая индукционные токи, которые текут радиально, т.е. между осью и ободом (в данном случае снизу вверх), согласно правилу правой руки. Согласно принципу Ленца, индукционные токи создают магнитный поток, противоположный магнитному потоку, т.е. направленный вдоль оси вращения диска. Это единственный известный на сегодняшний день униполярный генератор постоянного тока для генерации больших токов. Другие генераторы постоянного тока – это, по сути, генераторы переменного тока с выпрямителем (коммутатором) на выходе.

Рисунок 2: Генератор пикси

Первый генератор переменного тока был сконструирован во Франции мастером Ипполитом Пиксием в том же 1832 году. [4 – 7]. За свою короткую жизнь в 27 лет Пиксий построил множество научных приборов, включая дилатометрический термометр и вакуумный насос. Генератор Pixie показан на рисунке 2, где обозначены: 1 – статор с двумя последовательно соединенными катушками, 2 – ротор с постоянным магнитом, 3 – щеточный коммутатор (выпрямитель). Силовые линии вращающегося магнита пересекают витки катушки, индуцируя ЭДС, близкую к гармонической. Идея катушек и вращающегося магнита принадлежит изобретателю, который отправил Фарадею письмо, подписанное латинскими инициалами P.M. Вероятное имя изобретателя – Фредерик Мак-Клинток – долгое время оставалось неизвестным [7]. Фарадей немедленно опубликовал письмо в научном журнале. Однако устройство генерировало переменный ток, тогда как в начале XIX века использовался только постоянный ток. Поэтому Пикси, по совету Ампера, оснастил его щеточным коммутатором. Генератор Пикси был использован Э. Х. Ленцем для доказательства принципа обратимости электрической машины, который он открыл в 1833 году. Однако двигатели и генераторы еще долгое время разрабатывались отдельно.

В 1842 году он разработал дистанционный высоковольтный детонатор для морских мин. [2] Якоби предложил разместить магниты на статоре, а обмотки на роторе, что увеличило компактность генератора. Генератор Якоби показан на рис. 3 [4 – 6], где показано следующее: 1 – статор с двумя постоянными магнитами, 2 – вал, 3 – якорь (ротор с обмоткой), 4 – коммутатор, 5 – мультипликатор, т.е. редуктор, увеличивающий скорость вращения ротора.

Рис. 3. Генератор Якоби

Аналогичный генератор был предложен английским инженером Фредериком Холмсом для питания запатентованной им дуговой лампы. Для серийного производства генераторов в 1856 году была создана компания “Альянс” [5, 6]. Вид генератора показан на рисунке 4, где: 1 – статор с постоянными магнитами; 2 – ротор с обмоткой (якорь); 3 – центробежный регулятор, 4 – механизм переключения щеток.

В нем использовался центробежный регулятор Уатта для автоматического поддержания выходного напряжения путем перемещения щеток из нейтрального положения при изменении тока нагрузки, компенсируя таким образом реакцию якоря. Генератор имел 50 постоянных магнитов, вырабатывал 10 лошадиных сил и весил до 4 тонн. Всего было выпущено более 100 генераторов “Allianz”, которые использовались в гальванике в дополнение к дуговым прожекторам маяков.

Рисунок 4: Генератор Allianz

В эксплуатации машины с постоянными магнитами имели неприятный недостаток – снижение выходного напряжения из-за постепенного размагничивания магнитов вследствие вибрации и старения. Другим недостатком возбуждения постоянных магнитов была невозможность регулировки их магнитного потока для стабилизации генерируемого напряжения. Для устранения этих недостатков было предложено использовать электромагнитное возбуждение, которое также обеспечивает, как отмечается в статье [3], большую компактность. Так, успешный английский изобретатель Генри Уайлд в 1864 году получил патент на генератор с отдельным маломощным возбудителем на постоянном магните, установленном на общем валу с генератором [4 – 6]. Уайльд не имел высшего образования и начал свою карьеру в качестве подмастерья механика, но ему удалось начать производство своих генераторов для гальваники. Тем не менее, становилось ясно, что наличие постоянных магнитов в генераторах является серьезным тормозом для развития телеграфии и электрического освещения.

Радикальное решение этой проблемы пришло с открытием возможности самовозбуждения генераторов, названного Сименсом принципом динамо, или принципом динамо [4 – 7]. Идея самовозбуждения заключается в том, что, как показано на рис. 5 – начальный поток возбуждения при запуске машины создается остаточной намагниченностью магнитной цепи, напряжение генератора берется с обмотки якоря Y, а машина возбуждается либо обмоткой OV1, соединенной последовательно с нагрузкой Rнили обмоткой OB2, подключенной параллельно якорю через управляющий резистор R (шунтирующее поле). Затем поток возбуждения увеличивается за счет положительной обратной связи от генерируемого тока.

Рисунок 5: Принципиальная схема генератора переменного тока с самовозбуждением

Одним из первых, кто указал на возможность самовозбуждающегося осциллятора, был Сорен Хьорт, датский инженер и организатор железных дорог, в патенте 1854 года. Однако, опасаясь слабости остаточного магнетизма, он дополнил генератор постоянными магнитами. Этот генератор Хьорта так и не был реализован. Независимо от Хьорта, идея самовозбуждения была предложена в 1856 году. Профессор Будапештского университета Аньеш Едлик (? nyos Jedlik). Он также предложил один из первых электродвигателей, описанный в [1]. Однако Едлик не патентовал свои изобретения и публиковал информацию о них очень скупо, поэтому его новаторские предложения остались незамеченными.

На практике идея самовозбуждения была реализована только через десять лет одновременно несколькими изобретателями. В патентной заявке от декабря 1866 года Самуэль Альфред Варлей, ученик Фарадея и инженер Британской телеграфной компании, предложил генератор, похожий на генератор Якоби, но в котором обмотка возбуждения была заменена постоянными магнитами. Схема генератора показана на рисунке 6, где: 1 – электромагниты возбуждения, 2 – якорь, 3 – коммутатор, 4 – дополнительный управляющий резистор. Перед началом работы сердечники возбуждения намагничивались постоянным током.

Рис. 6 Генератор Варли

Месяц спустя, в январе 1867 года, известный немецкий изобретатель и промышленник Вернер Сименс представил Берлинской академии наук доклад с подробным описанием генератора с самовозбуждением, который он назвал динамо. Генератор был включен в качестве двигателя для намагничивания возбуждения перед запуском. Затем компания Siemens начала широкое промышленное производство таких генераторов в Германии.

В феврале того же 1867 года известный английский физик Чарльз Уитстоун запатентовал и продемонстрировал генератор с шунтовым возбуждением (рис. 5). Владелец мастерской музыкальных инструментов, доставшейся ему от отца, а затем профессор Королевского колледжа Лондона, Уитстоун также известен своими изобретениями метода измерения сопротивления (мост Уитстоуна), однофазного синхронного электродвигателя, музыкального инструмента концертино, стереоскопа, хроноскопа (электрического секундомера) и усовершенствованного типа телеграфа Шиллинга.

В прессе развернулась бурная дискуссия о приоритете этого технического решения, на которое также ссылались Вильде и Хиорт. Следует отметить, что существует три вида приоритета: научный, патентный и промышленный. Научный приоритет принадлежит тому ученому, который первым опубликовал или публично продемонстрировал устройство, эффект или теорию. Промышленный приоритет принадлежит человеку или компании, которые стали пионерами в производстве продукта и его распространении. Например, в открытии радио научный приоритет принадлежит Попову, а патентный и промышленный – Маркони. В случае с самовозбуждающимся осциллятором патентный приоритет принадлежит Варли, научный приоритет – Йедлику и Сименсу, а промышленный – Сименсу. Уитстоуну же принадлежит приоритет в частном, хотя и очень важном техническом решении: шунтовом возбуждении.

Дальнейшее улучшение характеристик динамомашины произошло с изменением конструкции якоря бельгийским электриком Зенобе Граммом в 1867 году, который использовал кольцевой якорь, а затем с введением барабанной обмотки, предложенной в 1872 году Хефнером Альтенеком, главным конструктором компании Siemens-Galske [5 – 7]. Впоследствии электродвигатели и генераторы практически приобрели свой современный вид. Однако к концу 19 века, с распространением систем переменного тока, большая часть электроэнергии на гидроэлектростанциях и тепловых электростанциях вырабатывалась генераторами переменного тока.

Рисунок 7: Геодинамическая модель

Что касается самого принципа динамо, то к нему вернулись в 20 веке, чтобы объяснить причину земного магнетизма, который Эйнштейн в 1905 году назвал одной из пяти главных загадок физики того времени [8, 9]. До сих пор нет окончательного ответа, подтвержденного компьютерным моделированием или физическими экспериментами, но самая популярная теория называется гидромагнитным динамо (геодинамо). Со времен Уильяма Гильберта (конец XVI века) было установлено, что Земля представляет собой гигантский магнит с силовыми линиями, направленными от южного полюса к северному. Согласно уравнениям Максвелла, магнитные потоки могут создаваться только токами, поэтому естественно было предположить, что Земля представляет собой электромагнит, в котором токи текут в плоскостях, параллельных экватору, а ядром является твердое ферромагнитное ядро Земли, показанное на рис. 7. 7, при условии, что ось вращения Земли вертикальна. Это железо-никелевое ядро (1) диаметром около 1200 км окружено жидкой корой (2) из тех же металлов толщиной 2300 км, за которой следуют породы мантии и коры Земли.

Если предположить, что из-за вращения Земли (3) в оболочке жидкого ядра образуются концентрические токи в плоскостях, параллельных экватору (на рисунке не показаны), то эти токи могут индуцироваться в ней за счет пересечения энергетических линий (4) магнитным потоком от твердого ядра – как в генераторе Фарадея. Однако твердое ядро в принципе не может быть намагничено, поскольку его температура, вследствие термоядерных реакций, превышает 5000 оС (как на поверхности Солнца), а все ферромагнитные материалы теряют свои магнитные свойства выше точки Кюри (около 750 оС). Кроме того, ученые не смогли предложить рационального объяснения образованию таких концентрических течений. Поэтому в настоящее время принята более сложная модель, называемая геодинамо-конвекцией.

Температура поверхности жидкого ядра на границе с мантией (5) примерно на 600 оС ниже температуры твердого ядра, что вызывает радиальные конвективные потоки жидкости (6), которые под действием сил Кариолиса, вызванных вращением Земли, закручиваются в вихри (7), ось вращения которых совпадает с осью вращения Земли. Кроме того, в этих вихрях жидкости индуцируются токи, как в диске Фарадея, создавая магнитные потоки (4) вдоль оси вращения Земли.

Вопрос о первоначальном формировании магнитного поля Земли более сложен. В 1919 году ирландский физик и математик Джозеф Лармор, выпускник Кембриджского университета, один из основателей теории электронов и создателей релятивистской теории, предложил для ее решения идею самовозбуждения, аналогичную процессу, происходящему в динамо-машине. Необходимая начальная намагниченность мантии Земли могла быть вызвана магнитным полем Солнца, направленным вдоль оси вращения. Затем, через механизм положительной обратной связи, токи постепенно увеличивались в жидких вихрях, намагничивая мантию, пока локальный нагрев жидкого ядра из-за омических потерь не начал разрушать конвективные потоки, и магнитное поле Земли приняло стабильный современный уровень [8, 9].

Электрический генератор – это устройство, которое преобразует неэлектрическую энергию (механическую, химическую, тепловую) в электрическую.

История

Русский ученый Э.Х.Ленц еще в 1833 году обратил внимание на обратимость электрических машин: одна и та же машина может работать как электродвигатель, если она питается электричеством, и может служить генератором электрического тока, если ее ротор вращается каким-либо двигателем, например, паровой машиной. В 1838 году Ленц, один из членов комиссии Якоби по испытанию электродвигателей, доказал обратимость электрической машины на основе проведенного им испытания.

Первый генератор электрического тока, основанный на явлении электромагнитной индукции, был построен в 1832 году парижскими техниками братьями Пиксин. Этот генератор был сложен в использовании, поскольку для получения переменного электрического тока в двух катушках провода, закрепленных на его полюсах, необходимо было вращать тяжелый постоянный магнит. Генератор был оснащен устройством для выпрямления тока. Стремясь увеличить мощность электрических машин, изобретатели увеличивали количество магнитов и катушек. Одной из таких машин, построенной в 1843 году, был генератор переменного тока Эмиля Штерера. Эта машина имела три мощных подвижных магнита и шесть катушек, которые вручную вращались вокруг вертикальной оси. Так, на первом этапе развития электромагнитных генераторов тока (до 1851 года) для создания магнитного поля использовались постоянные магниты. На втором этапе (1851-1867 гг.) были разработаны генераторы, в которых постоянные магниты были заменены электромагнитами для увеличения их мощности. Их обмотка питалась от отдельного слаботочного генератора с постоянными магнитами. Такая машина была создана англичанином Генри Уолдом в 1863 году.

Когда эта машина была введена в эксплуатацию, оказалось, что генераторы, поставляя электроэнергию потребителю, могут также подавать ток на собственные магниты. Оказалось, что сердечники электромагнитов сохраняли свой остаточный магнетизм при отключении электричества. Это позволило самовозбуждающемуся генератору вырабатывать ток, даже если он был запущен из состояния покоя. Между 1866 и 1867 годами многие изобретатели запатентовали самовозбуждающиеся машины.

В 1870 году бельгиец Зеноб Грамм, работавший во Франции, создал генератор, который широко использовался в промышленности. В своей динамо-машине он применил принцип самовозбуждения и усовершенствовал кольцевой якорь, уже изобретенный в 1860 году А. Пачинотти.

В одной из первых машин Грамма кольцевой якорь, установленный на горизонтальном валу, вращался между полюсами двух электромагнитов. Якорь приводился в движение шкивом, а катушки электромагнитов были соединены последовательно с обмотками якоря. Генератор Грамма вырабатывал постоянный ток, который инвертировался металлическими щетками, перемещающимися по поверхности коллектора. На Международной выставке в Вене в 1873 году были представлены две одинаковые машины Грамма, соединенные проводом длиной 1 км. Одна машина приводилась в действие двигателем внутреннего сгорания и служила генератором электроэнергии. Вторая машина получала электричество по проводам от первой машины и работала как двигатель для привода насоса. Это была впечатляющая демонстрация обратимости электрических машин, открытых Ленцем, и демонстрация принципа передачи энергии на расстояние.

До открытия взаимосвязи между электричеством и магнетизмом использовались электростатические генераторы, работавшие по принципу электростатики. Они могли вырабатывать высокое напряжение, но имели низкий ток. Их работа была основана на использовании электрифицированных полос, пластин и дисков для переноса электрического заряда с одного электрода на другой. Эти заряды были получены с помощью одного из двух механизмов:

Из-за низкой эффективности и сложности изоляции высоковольтных машин электростатические генераторы имели низкую выходную мощность и никогда не использовались для выработки электроэнергии в промышленных масштабах. Примерами сохранившихся машин этого типа являются гальваническая машина и генератор Ван де Граафа.

Jedlika dynamo

В 1827 году венгр Аньос Иштван Йедлик начал экспериментировать с электромагнитными вращающимися устройствами, которые он назвал электромагнитными самовращающимися роторами. В его прототипе униполярного электродвигателя (законченном между 1852 и 1854 гг.) как неподвижная, так и вращающаяся части были электромагнитными. Он сформулировал концепцию динамо-машины по крайней мере за 6 лет до Сименса и Уитстона, но не запатентовал изобретение, поскольку не считал себя первым. Суть его идеи заключалась в использовании двух противоположных электромагнитов вместо постоянных магнитов для создания магнитного поля вокруг ротора. Изобретение Йедлика опередило свое время на десятилетия.

Диск Фарадея

В 1832 году Майкл Фарадей открыл принцип работы электромагнитных генераторов. Принцип, позже названный законом Фарадея, заключался в том, что между концами проводника, движущегося перпендикулярно магнитному полю, создается разность потенциалов. Он также построил первый электромагнитный генератор под названием “диск Фарадея”, который представлял собой однополюсный генератор с медным диском, вращающимся между полюсами подковообразного магнита. Он создавал небольшое постоянное напряжение и большой ток.

Конструкция была несовершенна, поскольку ток самозамыкался через части диска, которые не находились в магнитном поле. Блуждающий ток ограничивал мощность, потребляемую контактными проводами, и вызывал бесполезный нагрев медного диска. Более поздние униполярные генераторы смогли решить эту проблему, разместив вокруг диска множество маленьких магнитов, расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы создать однородное поле и ток только в одном направлении.

Другим недостатком было то, что выходное напряжение было очень маленьким, поскольку вокруг магнитного потока формировалась только одна катушка. Эксперименты показали, что, используя много витков проволоки в катушке, можно получить более высокое напряжение, что часто было необходимо. Проволочные обмотки стали основной особенностью всех более поздних конструкций генераторов.

Однако последние разработки (редкоземельные магниты) позволили создать униполярные двигатели с магнитом на роторе, что должно принести много улучшений в старые конструкции.

Динамо-машина

Динамо было первым электрическим генератором, способным вырабатывать энергию для промышленности. Работа динамо-машины была основана на законах электромагнетизма, которые преобразовывали механическую энергию в пульсирующий постоянный ток. Постоянный ток вырабатывался с помощью механического коммутатора. Первое динамо было построено Ипполитом Пиксием в 1832 году.

После ряда менее значительных открытий динамо стало прототипом, на основе которого появились последующие изобретения, такие как двигатель постоянного тока, генератор переменного тока, синхронный двигатель и роторный преобразователь.

Динамо состоит из статора, который создает постоянное магнитное поле, и набора обмоток, вращающихся в этом поле. В небольших машинах постоянное магнитное поле может создаваться постоянными магнитами, в больших машинах постоянное магнитное поле создается одним или несколькими электромагнитами, обмотки которых обычно называются обмотками возбуждения.

Большие мощные динамические двигатели теперь редкость, благодаря большей универсальности сетей переменного тока и электронных полупроводниковых преобразователей постоянного тока в переменный. Однако до открытия переменного тока единственным способом выработки электроэнергии были огромные динамо-машины, генерирующие постоянный ток. В настоящее время динамомашины встречаются редко.

Другие электрогенераторы, использующие вращательное движение

Без выключателя динамо-машина является примером генератора переменного тока. Динамо с электромеханическим переключателем – это классический генератор постоянного тока. Генератор должен всегда иметь постоянную скорость вращения ротора и быть синхронизированным с другими генераторами в электросети. Генератор постоянного тока может работать с любой скоростью вращения ротора в пределах допуска, но он производит постоянный ток.

МГД генератор

Магнитогидродинамический генератор производит электричество непосредственно из энергии плазмы или подобной проводящей среды (например, жидкого электролита), движущейся в магнитном поле, без использования вращающихся частей. Разработка этого типа генератора началась потому, что он производит высокотемпературные продукты сгорания, которые могут быть использованы для нагрева пара на парогазовых электростанциях, что повышает общую эффективность. МГД-генератор является обратимым устройством, что означает, что его можно использовать и в качестве двигателя.

Второй этап 1851-1867 гг. заключался в разработке генераторов, использующих электромагниты вместо постоянных магнитов. Это позволило увеличить мощность электрической машины.

Кто изобрел генератор переменного тока

История возникновения генератора переменного тока.

В 1833 году русский ученый Э.Х. Ленц выдвинул теорию об обратимости эклектических машин. Он предположил, что если к той же машине применить электричество, то она будет как электродвигатель, и если привести его фрезу в движение с помощью другой машины, мы получим генератор эклектического тока. В 1987 году. Якоби, бывший член комиссии по исследованию работы эклектического двигателя, доказал теорию обратимости эклектической машины.

Братья Пиксин, техники из Парижа, использовали свои знания о явлении электромагнитной индукции для создания первого генератора электрического тока. Работа этого генератора была основана на вращении тяжелого постоянного магнита, который вырабатывал переменный ток в двух катушках проволоки, закрепленных возле полюсов. Этот генератор был крайне неудобен в использовании. Для выпрямления тока в генераторе было установлено выпрямительное устройство. Следовательно, для того чтобы увеличить мощность электрической машины, братья увеличили количество катушек и магнитов. В результате этого изобретения в 1843 году была построена машина. машинакоторый был назван генератором Эмиля Штерера. Эта машина имела шесть катушек, вращающихся вокруг вертикальной оси, и три стальных подвижных магнита. К 1851 году первый этап развития электрические генераторы магнитный поле было создано с помощью постоянных магнитов.

Второй этап между 1851 и 1867 годами заключался в создании генераторов, использующих электромагниты вместо постоянных магнитов. Это позволило увеличить мощность электрической машины.

Похожая машина была создана англичанином Генри Уайлдом в 1863 году. Эти генераторы, вырабатывая электроэнергию для потребителя, могли одновременно подавать ток на свои электромагниты. Было установлено, что это возможно благодаря остаточному магнетизму, сохраняющемуся в сердечнике электромагнита даже после отключения тока. Это означает, что самозапускающийся генератор может вырабатывать ток, когда он запускается из состояния покоя. Между 1866 и 1867 годами изобретатели по всему миру получили патенты на самовозбуждающиеся генераторы переменного тока, основанные на этом открытии.

В 1870 году бельгиец Зеноб Грамм создал генератор, использующий принцип самовозбуждения, а якорь, изобретенный Пачинотти в 1860 году, был усовершенствован. Этот генератор нашел применение во многих областях промышленности.

В 1873 году на Международной выставке в Вене состоялась следующая демонстрация. Две одинаковые машины были соединены километровыми кабелями. Первая машина, которая служила генератором …был движим … двигателем двигатель внутреннего сгорания. Второй был источником питания для насоса, получая ток от первого с помощью проводов. Это стало наглядной демонстрацией обратимости эклектических машин, открытых Ленцем, и послужило основой для передачи энергии на расстояние.

Механизмом генерации заряда является электрическая индукция или трибоэлектрический эффект, при котором заряд генерируется при механическом контакте двух диэлектриков.

Электрогенераторы с низкой мощностью, низким КПД и проблемами с изоляцией никогда не использовались в промышленности в больших масштабах. Из эклектичных машин, которые сохранились до наших дней, следует упомянуть электрофорную машину и генератор Ваана де Граафа.

Основными техническими и экономическими преимуществами генераторов переменного тока перед генераторами постоянного тока являются: 1.8 . В 2,5 раза меньший вес генератора при той же мощности и примерно в 3 раза меньший расход меди; большая максимальная мощность при тех же габаритах; меньшее значение начальной скорости и обеспечение более высокого заряда аккумулятора; значительное упрощение схемы и конструкции регулятора за счет исключения токоограничивающего элемента и реле обратного тока; снижение эксплуатационных расходов за счет более высокой надежности и более длительного срока службы.

История генератора переменного тока

В 1887 году компания Bosch по просьбе клиента разработала первое магнитоэлектрическое устройство зажигания для стационарного газового двигателя. Однако испытания показали, что он не очень подходит для повседневного использования. После нескольких месяцев работы компания смогла усовершенствовать устройство, так что количество заказов резко возросло, и к началу 1890-х годов на устройства зажигания магнето приходилось около половины продаж компании.

В 1897 году компания Daimler поручила Бошу адаптировать устройство зажигания магнето к двигателю автомобиля – трехколесного велосипеда De Dion Bouton. С его помощью Bosch решил проблему зажигания в высокоскоростных автомобильных двигателях внутреннего сгорания – одну из главных технических проблем в годы становления автомобильной техники.

В 1902 году. Готтлоб Хонольд, ученик Боша, разработал высоковольтное зажигание магнето, в котором искра создается между электродами свечи зажигания. зажигания, что сделало возможным широкое применение этой системы.

Долгое время основным источником электроэнергии в автомобилях были генераторы постоянного тока, которые отвечали эксплуатационным требованиям автомобилей до 1960-х годов с точки зрения максимальной мощности, эффективности и срока службы. Начало 1960-х годов в отечественной автомобильной промышленности характеризовалось значительным увеличением срока службы автомобилей, снижением затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также повышением требований к безопасности дорожного движения и комфорту пассажиров. В результате была выявлена необходимость значительного увеличения мощности генератора, продления срока его службы, повышения эффективности и снижения эксплуатационных расходов. В то же время требования к максимальной частоте вращения и размерам генератора значительно возросли из-за условий его размещения в ограниченном пространстве под капотом автомобиля.

Выполнить эти требования путем совершенствования конструкции и технологии производства генераторов постоянного тока было практически невозможно из-за низкой надежности щеточно-коллекторного узла и его малого срока службы, а также больших габаритов и веса генератора. В результате научных исследований и изысканий было определено новое направление в развитии автомобильных генераторов. Это были генераторы переменного тока.

Название “генератор переменного тока” несколько условно и относится в основном к особенностям его внутренней конструкции, поскольку этот генератор имеет встроенный твердотельный выпрямитель и питает потребителей постоянным (выпрямленным) током.

В генераторах постоянного тока выпрямитель представляет собой щеточно-коллекторное устройство, которое выпрямляет переменный ток, поступающий в обмотки якоря. Развитие полупроводниковой технологии позволило использовать в генераторах переменного тока более совершенный полупроводниковый выпрямитель с затвором (диодом). Таким образом, генератор приобрел характеристики, которые обеспечили ему широкое применение в автомобильной промышленности.

Основными технико-экономическими преимуществами генераторов переменного тока по сравнению с генераторами постоянного тока являются: уменьшение в 1,8-2,5 раза массы генератора при той же мощности и примерно в 3 раза расхода меди; большая максимальная мощность при тех же габаритах; меньшее значение начальной скорости и большая скорость зарядки аккумулятора; значительное упрощение схемы и конструкции регулятора за счет исключения токоограничивающего элемента и реле обратного тока; снижение эксплуатационных расходов за счет большей надежности и увеличения срока службы.

Первые автомобильные генераторы переменного тока были разработаны для работы с отдельными селеновыми выпрямителями и вибрационными регуляторами напряжения. Селеновые выпрямители были довольно большими и должны были располагаться отдельно от генератора переменного тока, где обеспечивалось хорошее охлаждение. Для подключения селенового выпрямителя к генератору потребовалась дополнительная проводка.

Кроме того, селеновые выпрямители были недостаточно термостойкими и допускали максимальную рабочую температуру не более + 800°C. Поэтому на более позднем этапе селеновые выпрямители были заменены выпрямителями, состоящими из кремниевых диодов, которые более термостойки и имеют гораздо меньшие размеры, что позволяет размещать их внутри генератора.

Вибрационные регуляторы напряжения были заменены сначала контактными транзисторными регуляторами, а затем бесконтактными регуляторами с дискретными элементами и бесконтактными интегральными регуляторами. Размеры встроенных регуляторов позволяют встраивать их в генератор, который вместе со встроенным регулятором и выпрямителем называется комплектом генератора.

В случае автомобильных генераторов переменного тока надежность и срок службы зависят в основном от трех факторов: качества электрической изоляции, качества подшипниковых узлов и надежности контактных устройств щеток.

Первые два фактора зависят от уровня развития смежных отраслей. Третий фактор может быть устранен путем разработки бесконтактных генераторов, которые имеют более высокую надежность и, следовательно, более длительный срок службы, чем контактные генераторы. Этот факт послужил толчком для разработки автомобильных бесконтактных генераторов переменного тока с электромагнитным возбуждением – шунтовых и короткополюсных генераторов.

Асинхронные генераторы широко используются в тракторах и сельскохозяйственной технике благодаря простоте конструкции, надежности в тяжелых условиях эксплуатации (пыль, грязь, влага, вибрация) и низкой стоимости.

Использование существующих конструкций асинхронных генераторов в транспортных средствах ограничено из-за их фундаментальных недостатков:

– низкие специфические характеристики;

– высокий уровень пульсации выпрямленного напряжения;

– повышенный магнитный шум.

Дальнейшее совершенствование конструкции и устранение указанных недостатков позволит использовать возбудители в автомобилях.

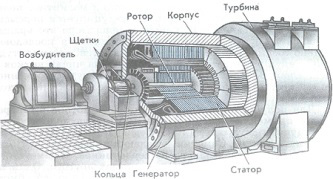

Генератор переменного тока состоит из неподвижной части, называемой статором или якорем (см. рисунок), и вращающейся части, называемой ротором или индукционной катушкой. В генераторе переменного тока ротор представляет собой электромагнит, создающий магнитное поле, которое передается на статор. На внутренней поверхности статора имеются осевые канавки, называемые пазами, в которые помещается обмотка (проводник) генератора переменного тока. Статор генератора изготовлен из штампованных стальных пластин толщиной 0,35 мм, изолированных лаковой фольгой. Эти пластины устанавливаются на станине машины. Ротор находится внутри статора и вращается двигателем. Вал – это одна из деталей, используемых для передачи крутящего момента под действием размещенных на нем опор. На общем валу с генератором находится так называемый индуктор постоянного тока, который питает обмотки ротора постоянным током. Батарея в генераторе действует как стартовая батарея, которая стремится собирать и накапливать электрическую энергию, когда двигатель не работает и при нехватке энергии, вырабатываемой генератором.

Структура генератора переменного тока

Генератор переменного тока – это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.

Он состоит из неподвижной части, называемой статором или якорем (см. рисунок), и вращающейся части, называемой ротором или индуктором. В генераторе переменного тока ротор представляет собой электромагнит, создающий магнитное поле, которое передается на статор. На внутренней поверхности статора имеются осевые канавки, называемые пазами, в которые помещается обмотка (проводник) генератора переменного тока. Статор генератора изготовлен из штампованных стальных пластин толщиной 0,35 мм, изолированных лакированной фольгой. Эти пластины устанавливаются на станине машины. Ротор находится внутри статора и вращается двигателем. Вал – это одна из деталей, передающая крутящий момент под действием расположенных на нем опор. На общем валу с генератором находится так называемый индуктор постоянного тока, который питает обмотки ротора постоянным током. Батарея в генераторе действует как стартерная батарея, которая обладает свойством накапливать и сохранять электрическую энергию, когда двигатель не работает и при нехватке энергии, вырабатываемой генератором.

Применение генераторов переменного тока в реальной жизни

В последние годы использование генераторов и генераторов переменного тока становится все более популярным. Они используются как в промышленности, так и в быту. Промышленные генераторы переменного тока лучше всего подходят для использования в промышленности, больницах, школах, магазинах, офисах, бизнес-центрах и на строительных площадках, где электрификация недоступна. Бытовые генераторы, более практичны, компактны и идеально подходят для использования в дачных и загородных домах. Генераторы переменного тока широко используются в различных областях и приложениях благодаря тому, что они могут решить многие важные проблемы, связанные с нестабильной работой электричества или его полным отсутствием.

Техническое обслуживание

Почти каждая дизельная электростанция, независимо от мощности (500 кВт) и производителя, имеет 2 основных компонента. Это генератор переменного тока и двигатель внутреннего сгорания. Поскольку необходимо поддерживать эти компоненты в рабочем состоянии, их эксплуатация требует определенного перечня обязательных работ по техническому обслуживанию. К сожалению, подавляющее большинство владельцев считают, что они могут делать только своевременную замену масла и фильтра, а “техническое обслуживание” могут проводить самостоятельно. Однако это часто заканчивается полным выходом устройства из строя. Поэтому легко прийти к выводу, что проще и дешевле доверить оборудование профессионалам, которые своими знаниями и огромным опытом смогут продлить срок службы дизель-генераторной установки и снизить затраты в случае поломки.

Нужна недорогая дизельная электростанция? Проверьте наш каталог SGU для получения специальной цены.

Возможно, вам будет дешевле купить дизельную электростанцию, чем взять ее в аренду.

- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя; Школа для электриков: электротехника и электроника.

- Асинхронный электродвигатель – конструкция, принцип работы, типы асинхронных двигателей.

- Что такое якорь в электродвигателе – Станция техобслуживания ЭкоПаркинг.

- Появление трехфазных двигателей – Control Engineering Russia.

- 1 Понятие электромагнитного поля и его различные проявления. Материальность – Работа в школе.

- Векторное и скалярное управление преобразователями частоты – принцип работы, система управления.