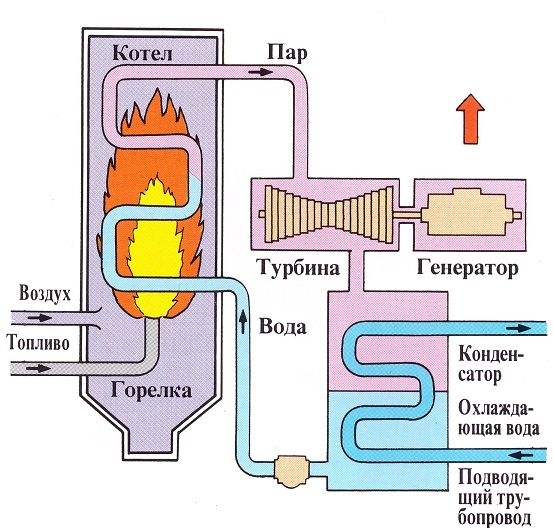

Концепция работы ТЭЦ довольно проста. Топливо и нагретый воздух – окислитель – подаются в печь одновременно. Наиболее распространенным видом топлива на российских ТЭЦ является пылевидный уголь. Тепло от сжигания пылевидного угля превращает воду, поступающую в котел, в пар, который под давлением подается в паровую турбину. Сильный поток пара заставляет вращаться паровую турбину, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую энергию в электричество.

Принцип работы и структура ТЭЦ (ТЭС/ТЭЦ)

Работа ТЭЦ основана на уникальном свойстве пара как охлаждающей среды. Нагретая и находящаяся под давлением, она становится мощным источником энергии, приводя в движение турбины тепловых электростанций (ТЭС) – пережиток ушедшей эпохи пара.

Первая теплоэлектростанция была построена в Нью-Йорке на Перл-стрит (Манхэттен) в 1882 году. Через год местом рождения первой в России тепловой электростанции стал Санкт-Петербург. Удивительно, но даже в век передовых технологий тепловые электростанции так и не были полностью заменены: их доля в мировом энергоснабжении составляет более 60%.

И этому есть простое объяснение, которое включает в себя преимущества и недостатки тепловой энергии. Ископаемое топливо – уголь, мазут, горючие сланцы, торф и природный газ – все еще относительно доступно и в изобилии.

Большим недостатком является то, что продукты сгорания топлива наносят серьезный ущерб окружающей среде. Когда-нибудь житница природы истощится, и тысячи электростанций превратятся в ржавеющие “памятники” нашей цивилизации.

В рамках таких программ строятся промышленные ТЭЦ с генераторами мощностью до 60 МВт для обеспечения местных нагрузок в радиусе 10 км.

Разбивка заводов по типам

Стоит отметить, что тепловые электростанции можно разделить на типы в зависимости от вида производимой ими энергии. Если принцип работы тепловой электростанции заключается исключительно в производстве электроэнергии (т.е. тепловая энергия не поставляется потребителю), то она называется конденсационной электростанцией (КЭС).

Объекты, предназначенные для производства электроэнергии, выпуска пара и подачи горячей воды потребителю, имеют паровые турбины вместо конденсационных турбин.

Они также имеют непрямой отвод пара или устройство обратного давления.

Основное преимущество и принцип работы этого типа ТЭС заключается в том, что пар от сгорания также используется в качестве источника тепла и подается потребителям. Таким образом, можно уменьшить потери тепла и количество охлаждающей воды.

Комбинированная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – это еще один тип ТЭЦ, но это не конденсационная ТЭЦ, а когенерационная установка. ТЭЦ в основном производят тепло – в виде технологического пара и горячей воды (в том числе для бытового горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов). Поэтому ТЭЦ являются ключевым компонентом систем централизованного теплоснабжения в городах, по уровню проникновения которых Россия является одним из мировых лидеров. Средние и малые ТЭЦ также являются незаменимым спутником крупных промышленных предприятий. Ключевой особенностью ТЭЦ является когенерация: одновременное производство тепла и электроэнергии. Это более эффективно и экономически выгодно, чем, например, производство только электроэнергии (как на насосных станциях) или только тепла (как на котельных). Именно поэтому Советский Союз в свое время сделал ставку на повсеместное развитие комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Что такое когенерация?

Само название этого объекта напоминает предыдущее, и действительно, ТЭЦ, как и тепловые электростанции, преобразуют тепловую энергию сжигаемого топлива. Однако, помимо электроэнергии, ТЭЦ также поставляют потребителям тепло. ТЭЦ особенно важны в странах с более холодным климатом, где жилые и промышленные здания нуждаются в теплоснабжении. Именно поэтому в России, где традиционно используется централизованное теплоснабжение и водоснабжение в городах, так много ТЭЦ.

По принципу действия ТЭЦ похожи на конденсационные электростанции, но в отличие от них, ТЭЦ используют часть вырабатываемой тепловой энергии для производства электроэнергии, а другая часть используется для нагрева теплоносителя, который доставляется потребителю.

ТЭЦ более эффективны, чем обычные тепловые электростанции, поскольку они максимально используют вырабатываемую энергию. Ведь после вращения электрогенератора пар остается горячим, и эту энергию можно использовать для отопления.

Помимо тепловых электростанций, существуют атомные электростанции, которые в долгосрочной перспективе должны играть ведущую роль в обеспечении северных городов электроэнергией и теплом.

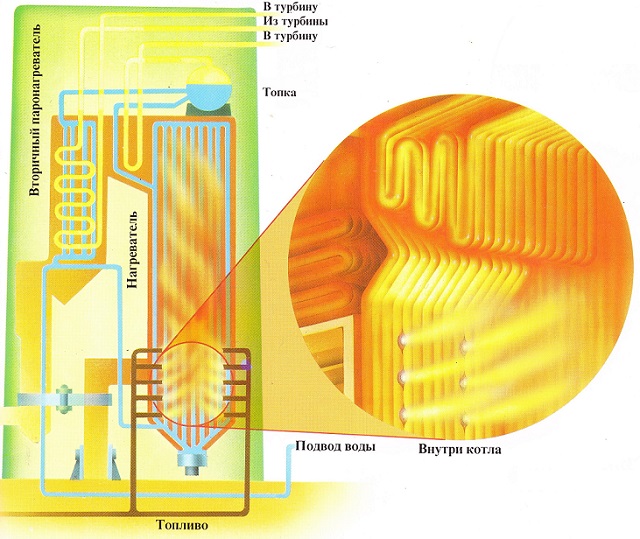

Рисунок 1. Принципиальная схема ТЭС с промышленным перегревом

2. нетрадиционные виды производства энергии

(ветряные электростанции, солнечные электростанции, геотермальные электростанции и т.д.)

В последние годы появилось большое количество публикаций по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии. Оценки потенциала широкого применения варьируются от восторженных до умеренно пессимистичных. “Зеленые” призывают к полной замене всех традиционных видов топлива и ядерной энергии на нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии обычно включают:

- солнечный,

- энергия ветра, геотермальная энергия,

- Морская энергия приливов и волн,

- Биомасса (растения, различные виды органических отходов)

- Энергия с низким экологическим потенциалом.

В эту категорию также входят малые ГЭС (до 30 МВт с мощностью отдельного агрегата не более 10 МВт), которые отличаются от традиционных – более крупных – ГЭС только масштабом.

Эти источники энергии имеют как положительные, так и отрицательные характеристики. Положительным моментом является то, что большинство их видов широко распространены и экологически чисты. Эксплуатационные расходы нетрадиционных источников не включают топливную составляющую, поскольку энергия из них относительно бесплатна.

Отрицательные черты – являются низкая плотность потока (удельная мощность) и изменчивость во времени большинства источников энергии. Первое обстоятельство вынуждает создавать большие площади энергетических установок, “улавливающих” поток потребляемой энергии (приемные площадки солнечных установок, площади ветроколес, обширные дамбы приливных электростанций и т.д.) Это приводит к высокой материалоемкости такого оборудования и, соответственно, к более высоким удельным капитальным затратам по сравнению с обычными электростанциями. Правда, увеличенные инвестиции позже окупаются за счет низких эксплуатационных расходов, но на начальном этапе это чувствительное соотношение затрат и выгод для тех, кто хочет использовать нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

Еще большую проблему представляет изменчивость во времени таких источников энергии, как солнечная радиация, ветер, приливы и отливы, сток малых рек и тепло окружающей среды. Если изменчивость энергии приливов и отливов, например, строго циклична, то солнечная энергия, хотя и является в целом последовательной, тем не менее, содержит значительный элемент погодной случайности. Энергия ветра еще более изменчива и непредсказуема. С другой стороны, геотермальные установки гарантируют постоянное производство энергии (электричества или тепла), если дебит геотермальной жидкости в скважинах остается постоянным. Кроме того, электростанции, работающие на биомассе, могут обеспечить стабильное производство энергии, если они обеспечены достаточным количеством этого “энергетического сырья”.

Говоря о производстве электроэнергии, важно отметить, что это очень специфический вид продукции, который должен потребляться одновременно с ее производством. Ее нельзя “хранить”, как уголь, нефть или другие продукты или товары, потому что основная научно-техническая проблема хранения электроэнергии в больших количествах еще не решена, и нет оснований полагать, что она будет решена в обозримом будущем.

Для небольших автономных ветряных и солнечных электростанций использование электрохимических батарей возможно и целесообразно, но существуют трудности с производством электроэнергии из этих нерегулируемых источников в промышленных масштабах из-за невозможности постоянного согласования производства электроэнергии с ее потреблением (при планировании нагрузки). Достаточно большая электроэнергетическая система, в которую также входят ветряные турбины (WES) или ветряные электростанции (WPS) и солнечные электростанции (SPP), может компенсировать изменения в мощности этих электростанций. Однако доля нерегулируемых электростанций не должна превышать, по предварительным оценкам, 10…15 % (по мощности), чтобы избежать изменения параметров энергосистемы, особенно частоты.

Что касается “бесплатности” большинства нетрадиционных возобновляемых источников энергии, то она компенсируется высокой стоимостью приобретения оборудования. В результате возникает парадокс: бесплатную энергию используют в основном богатые страны. В то же время развивающиеся страны, не имеющие современной энергетической инфраструктуры, т.е. развитой централизованной сети энергоснабжения, наиболее заинтересованы в использовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Для них решением могло бы стать создание автономной электросети с использованием нетрадиционных источников, но из-за бедности у них нет средств на приобретение соответствующего оборудования. С другой стороны, богатые страны не испытывают энергетического голода и заинтересованы в альтернативной энергетике в основном по экологическим причинам, для сохранения энергии и диверсификации источников энергии.

В целом, использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии заметно выросло во всем мире и имеет устойчивую тенденцию к росту. В некоторых странах доля нетрадиционных источников в энергобалансе составляет порядка нескольких процентных пунктов. Различные прогнозы, недостатка в которых в настоящее время нет, предсказывают, что эта доля достигнет или превысит 10% во многих странах в период между 2010 и 2015 годами. Различные виды нетрадиционных возобновляемых источников энергии находятся на разных стадиях развития. Парадоксально, но ветер является самой изменчивой и нестабильной формой энергии. По оценкам, общая установленная мощность больших ветровых и ветроэнергетических установок во всем мире составляет от 10 до 20 ГВт. Этот кажущийся парадокс можно объяснить тем, что удельные инвестиции в ветровые турбины ниже, чем в большинство других видов возобновляемой энергии.

Растет не только общая мощность ветряных турбин, но и их единичная мощность, которая превысила 1 МВт.

Во многих странах возникла новая отрасль – ветроэнергетика. Похоже, что ветроэнергетика сохранит свои лидирующие позиции и в ближайшем будущем. Мировыми лидерами в области применения энергии ветра являются США, Германия, Нидерланды, Дания и Индия. Геотермальная энергия является вторым по величине применением. Общая мировая мощность геотермальных электростанций составляет не менее 6 ГВт. Они вполне конкурентоспособны по сравнению с электростанциями, работающими на традиционном топливе. Однако геотермальные электростанции географически связаны с парогидротермальными полями или тепловыми аномалиями, которые встречаются не часто, что ограничивает диапазон применения геотермальных технологий. Помимо геотермальных электростанций, широко распространены геотермальные системы отопления.

На очереди – солнечная энергия. В основном используется для производства низкопотенциального тепла для бытового горячего водоснабжения и теплоснабжения. Преобладающим типом оборудования здесь являются так называемые плоские пластинчатые солнечные коллекторы. По нашим оценкам, их мировое производство составляет не менее 2 млн. м 2 в год, а низкопотенциальное производство тепла из солнечной энергии достигает 5×106 Гкал.

Преобразование солнечной энергии в электричество растет. Используются два метода – термодинамический и фотоэлектрический, причем последний определенно лидирует. Таким образом, общая глобальная мощность автономных фотоэлектрических установок достигла 500 МВт. Здесь следует упомянуть проект “Тысяча крыш” в Германии, где 2250 домов были оборудованы фотоэлектрическими установками. Электрическая сеть действует как резервный источник, из которого компенсируется нехватка энергии. При избытке энергии она, в свою очередь, подается обратно в сеть. Интересно, что до 70% стоимости этого проекта было покрыто правительством штата и федеральным правительством. В США принята еще более амбициозная программа “Миллион солнечных крыш”, рассчитанная до 2010 года. На его реализацию из федерального бюджета будет выделено 6,3 миллиарда долларов. Однако на сегодняшний день большинство автономных фотоэлектрических систем поставляется за счет международной финансовой поддержки в развивающиеся страны, где они наиболее необходимы. Значительным достижением является использование низкопотенциального тепла из окружающей среды (воды, земли, воздуха) с помощью теплонасосных установок (ТНУ). ТНУ производят 3-4 эквивалентные единицы тепловой энергии на единицу электроэнергии и поэтому в несколько раз экономичнее прямого электрического отопления. Они также успешно конкурируют с установками, работающими на топливе.

Не менее интенсивно развивается использование энергии биомассы. Последние могут быть преобразованы в технически удобное топливо или использованы для производства энергии путем термохимической (сжигание, пиролиз, газификация) и/или биологической конверсии. Используются древесные и другие растительные и органические отходы, в том числе коммунальные, отходы животноводства и птицеводства. Конечными продуктами биологической переработки являются биогаз и высококачественные, экологически чистые удобрения. Эта область важна не только с точки зрения производства энергии. С экологической точки зрения он, возможно, даже более ценен, поскольку решает проблему утилизации опасных отходов.

В последние годы возродился интерес к разработке и использованию малых гидроэлектростанций. Они получают все большее распространение во многих странах на новой, более высокой технической основе, связанной, в частности, с полной автоматизацией их работы с помощью дистанционного управления.

Практическое применение энергии приливов и отливов развито гораздо меньше. В мире существует только одна крупная приливная электростанция (ПЭС) мощностью 240 МВт (Ранс, Франция). Использование энергии приливов и отливов развито еще меньше.

В России его практическое применение значительно отстает от масштабов, достигнутых в других странах. И это несмотря на такие благоприятные предпосылки, как практически неограниченные ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии, достаточно большой научно-технический и промышленный потенциал в этой области.

Котел заполнен причудливо изогнутыми трубами, по которым течет вода для нагрева. Благодаря замысловатой конфигурации труб можно значительно увеличить количество тепла, передаваемого воде, и таким образом получить гораздо большее количество пара.

- Печать

- Электронная почта

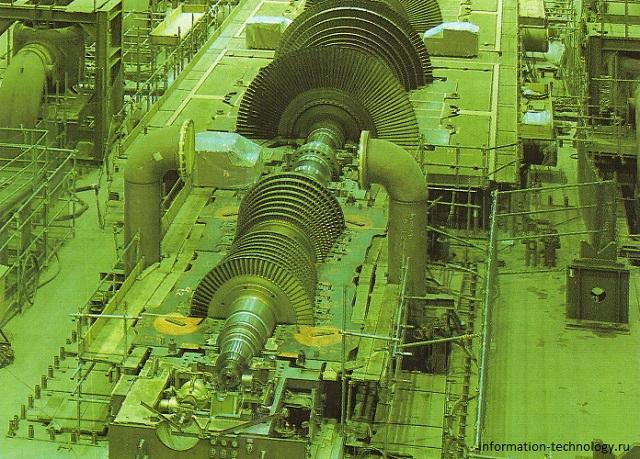

Лопасти этой паровой турбины хорошо видны.

ТЭЦ использует энергию, выделяемую при сжигании ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа – для преобразования воды в пар высокого давления. Этот пар, давление которого составляет около 240 килограммов на квадратный сантиметр, а температура – 1000°F (524°C), приводит в движение турбину. Турбина вращает гигантский магнит внутри генератора, который вырабатывает электричество.

Современные тепловые электростанции преобразуют около 40 процентов тепла, выделяемого при сжигании топлива, в электроэнергию; остальное выбрасывается в окружающую среду. В Европе многие тепловые электростанции используют отработанное тепло для отопления близлежащих домов и предприятий. Комбинированное производство тепла и электроэнергии повышает энергоэффективность электростанции на 80 процентов.

Паровая турбина с электрогенератором

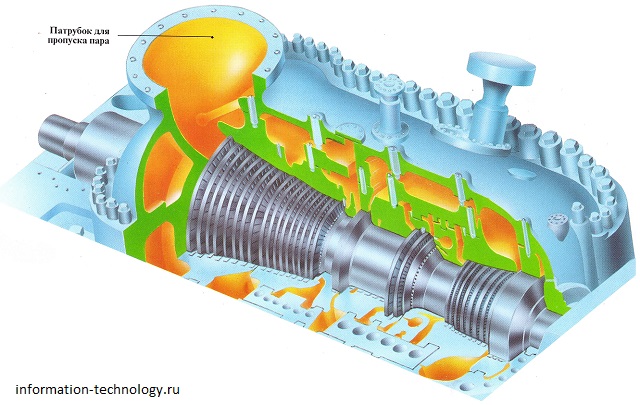

Типичная паровая турбина оснащена двумя группами лопаток. Пар высокого давления, поступающий непосредственно из котла, входит в проточную часть турбины и вращает роторы с первым набором лопаток. Пар перегревается в пароперегревателе, а затем снова поступает в паровую часть турбины для вращения роторов со второй группой лопаток, которые работают при более низком давлении пара.

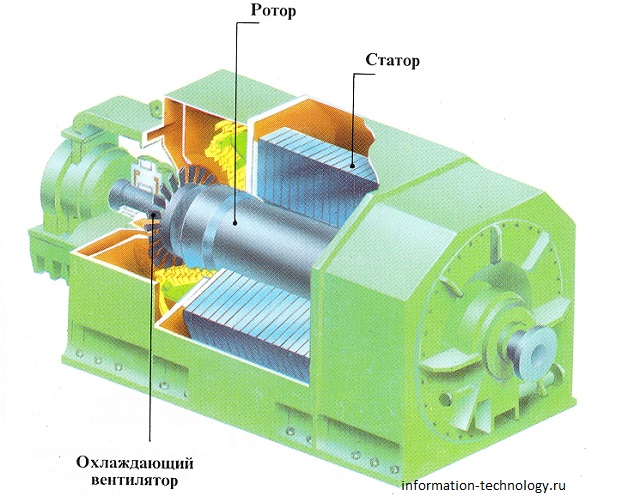

Вид в поперечном сечении

Типичный генератор на ТЭЦ приводится в действие непосредственно паровой турбиной, которая делает 3000 оборотов в минуту. В генераторе этого типа магнит, называемый также ротором, вращается, а обмотки (статор) неподвижны. Система охлаждения предотвращает перегрев генератора.

Получение энергии из пара

На тепловой электростанции топливо сгорает в котле, образуя высокотемпературное пламя. Вода проходит через пламя, нагревается и превращается в пар высокого давления. Пар приводит в движение турбину, вырабатывая механическую энергию, которую генератор преобразует в электричество. После выхода из турбины пар попадает в конденсатор, где он омывается трубами с холодной проточной водой и в конце концов снова превращается в жидкость.

Нефтяной, угольный или газовый котел

Внутри котла

Котел заполнен причудливо изогнутыми трубами, по которым течет вода для нагрева. Благодаря замысловатой конфигурации труб, можно значительно увеличить количество тепла, передаваемого воде, тем самым производя гораздо больше пара.

Вы находитесь здесь: Главная  Когнитивный

Когнитивный  Физика

Физика  Как работает теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)?Достаточно перспективным направлением считаются насосные аккумуляторные электростанции – pumped storage power plants. Они основаны на принципе перетекания одинакового объема воды между верхним и нижним бассейнами. Ночью избыток электроэнергии подает воду снизу вверх, а днем, при резком увеличении спроса на энергию, она всасывается и вращает турбины, вырабатывая электричество. Эти установки полностью независимы от естественных колебаний речного стока, а в случае с водохранилищами необходимо затопить гораздо меньшую площадь.

Как работает теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)?Достаточно перспективным направлением считаются насосные аккумуляторные электростанции – pumped storage power plants. Они основаны на принципе перетекания одинакового объема воды между верхним и нижним бассейнами. Ночью избыток электроэнергии подает воду снизу вверх, а днем, при резком увеличении спроса на энергию, она всасывается и вращает турбины, вырабатывая электричество. Эти установки полностью независимы от естественных колебаний речного стока, а в случае с водохранилищами необходимо затопить гораздо меньшую площадь.

Атомные электростанции

Атомные электростанции являются третьим по величине производителем электроэнергии. В России их доля в энергобалансе составляет чуть более 10%. В США эта доля составляет 20%, в Германии – более 30%, а во Франции – более 75%. В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло сокращение программ в области ядерной энергетики.

Рассматривая типы электростанций в России, следует отметить, что наиболее известными считаются Ленинградская, Курская, Смоленская, Нововоронежская, Белоярская и другие атомные электростанции. Новым направлением является создание АТЭС – атомных электростанций, производящих электричество и тепло. Такой объект был построен на Чукотке в поселке Билибино. Другим направлением является строительство АСТ – атомных тепловых электростанций для производства тепла. Такие заводы успешно работают в Нижнем Новгороде и Воронеже.

Читайте далее:- Геотермальная энергия: как тепло Земли было превращено в эффективный энергетический ресурс /.

- Энергия ветра.

- Топливные элементы/.

- Электричество – это. Что такое производство электроэнергии?.

- Принцип работы ТЭЦ.

- Солнце и солнечная энергия. Структура Солнца. Характеристики Солнца.

- Солнечная энергия – это. Что такое солнечная энергия?.