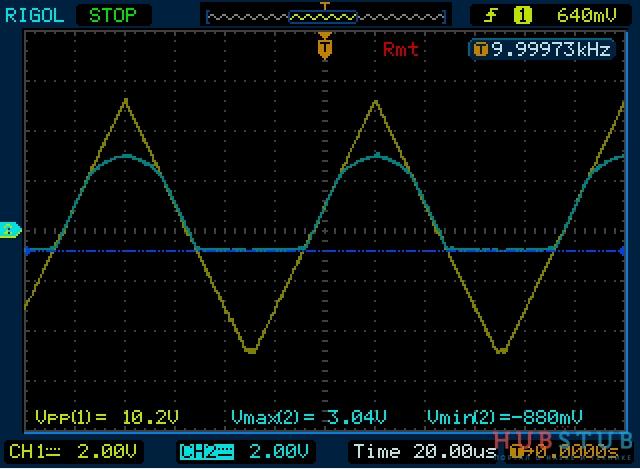

В один полупериод переменного напряжения один стабилитрон работает как диод, а в другой полупериод – как обычный диод. Во втором полупериоде полупроводниковые элементы выполняют противоположную функцию. Однако в этом случае форма выходного напряжения будет отличаться от входного и будет выглядеть как трапеция. Поскольку опорный диод отключает напряжение, превышающее уровень стабилизации, вершины синусоиды будут отсечены.

Стабилитрон | Стабилитрон принцип работы и маркировка

Стабилитрон относится к одному из используемых радиоэлектронных компонентов. Каждый качественный источник питания содержит регулятор напряжения, на который могут влиять изменения сопротивления нагрузки или отклонение входного напряжения от номинального значения.

Стабилизация напряжения в основном используется для обеспечения нормальной работы других радиочастотных компонентов, таких как микросхемы, транзисторы, микроконтроллеры и т.д.

Стабилитроны широко используются в маломощных источниках питания или в некоторых их компонентах, мощность которых редко превышает несколько десятков ватт.

Преимущество стабилитронов в том, что они недорогие и легкие, поэтому они пока не могут конкурировать с интегральными регуляторами напряжения, такими как LM7805 или 78L05 и т.д.

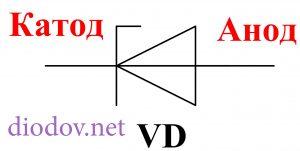

Стабилитрон очень похож на диод, поскольку его полупроводниковый кристалл помещен в аналогичный корпус.

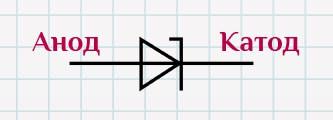

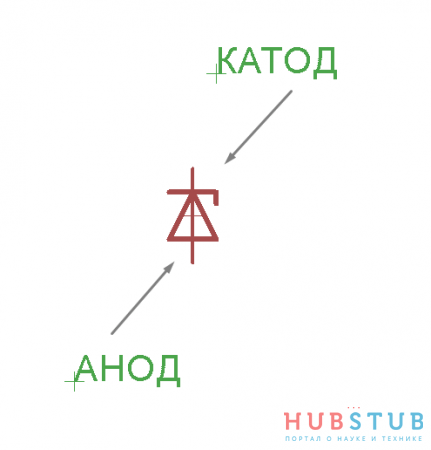

Обозначение стабилитрона на электрических схемах также аналогично обозначению диода, за исключением того, что на стороне катода, обращенной к аноду, добавляется короткая горизонтальная черточка.

Тепловой коллапс не относится к кремниевым стабилитронам, поскольку они спроектированы таким образом, что либо туннельный коллапс, либо лавинный коллапс, либо оба типа коллапса происходят одновременно, задолго до возникновения теплового коллапса. Стабилитроны, находящиеся в настоящее время в массовом производстве, изготавливаются преимущественно из кремния.

Как работает диод Зенера

Диод Зенера или стабилитрон (твердотельный стабилитрон) – это специальный диод, который работает в режиме постоянного пробоя под воздействием обратной полярности p-n-перехода. Пока этот пробой не произойдет, через стабилитрон протекает только очень маленький ток, ток утечки, из-за высокого сопротивления заблокированного стабилитрона.

Но когда происходит пробой, ток сразу же увеличивается, потому что дифференциальное сопротивление стабилитрона в этот момент находится в диапазоне от долей до сотен Ом. Таким образом, напряжение на стабутроне очень точно поддерживается в определенном диапазоне обратных токов, относительно широком.

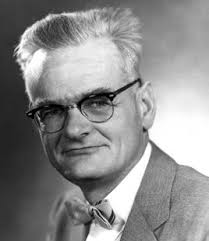

Стабилитрон называют диодом Зенера в честь ученого, впервые открывшего явление туннелирования, американского физика Кларенса Мелвина Зенера (1905 – 1993).

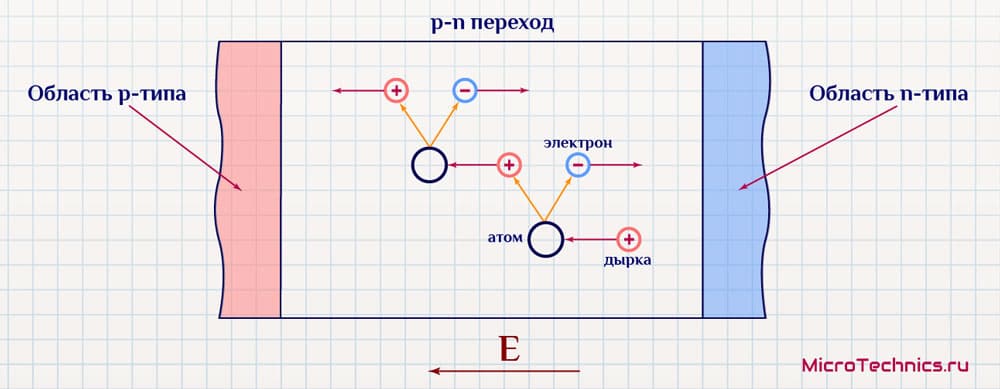

Электрический пробой p-n-перехода, вызванный эффектом туннелирования, или явлением просачивания электронов через тонкий потенциальный барьер, открытый Зенером, сегодня называется эффектом Зенера и используется в полупроводниковых стабилизирующих устройствах.

Физическая картина этого эффекта выглядит следующим образом. Когда p-n-переход смещен назад, энергетические полосы перекрываются и электроны могут переходить из валентной полосы p-слоя в полосу проводимости n-слоя, под действием электрического поля количество свободных носителей заряда увеличивается и обратный ток быстро возрастает.

Поэтому основной задачей стабилизатора является стабилизация напряжения. Промышленностью выпускаются полупроводниковые регуляторы с напряжением стабилизации от 1,8 В до 400 В, высокой, средней и малой мощности, которые отличаются максимально допустимым обратным током.

На этой основе изготавливаются простые регуляторы напряжения. Стабилитроны обозначаются символом, похожим на символ диода, за исключением того, что катод стабилизирующего устройства представлен буквой “G”.

Скрытые интегральные стабилизаторы с напряжением стабилизации около 7 В являются наиболее точными и стабильными полупроводниковыми источниками напряжения: лучшие примеры по характеристикам близки к обычному гальваническому элементу Вестона (эталонный ртутно-кадмиевый гальванический элемент).

Особым типом стабилизирующего элемента является высоковольтный лавинный диод (“TVS-диод” и “супрессор”), который широко используется в схемах защиты от перенапряжений во всех видах оборудования.

Как видите, стабилитрон, в отличие от обычного диода, работает на обратной стороне CVC. Обычный диод, если к нему приложено обратное напряжение, может пойти по одному из трех путей (или по всем сразу): туннельный пробой, лавинный пробой и тепловой пробой из-за токов утечки.

Тепловой пробой не важен для кремниевых стабилитронов, так как они сконструированы таким образом, что либо туннелирование, либо пробой, либо и то, и другое происходит одновременно, задолго до возникновения теплового пробоя. Коммерчески доступные стабилизаторы в настоящее время преимущественно состоят из кремния.

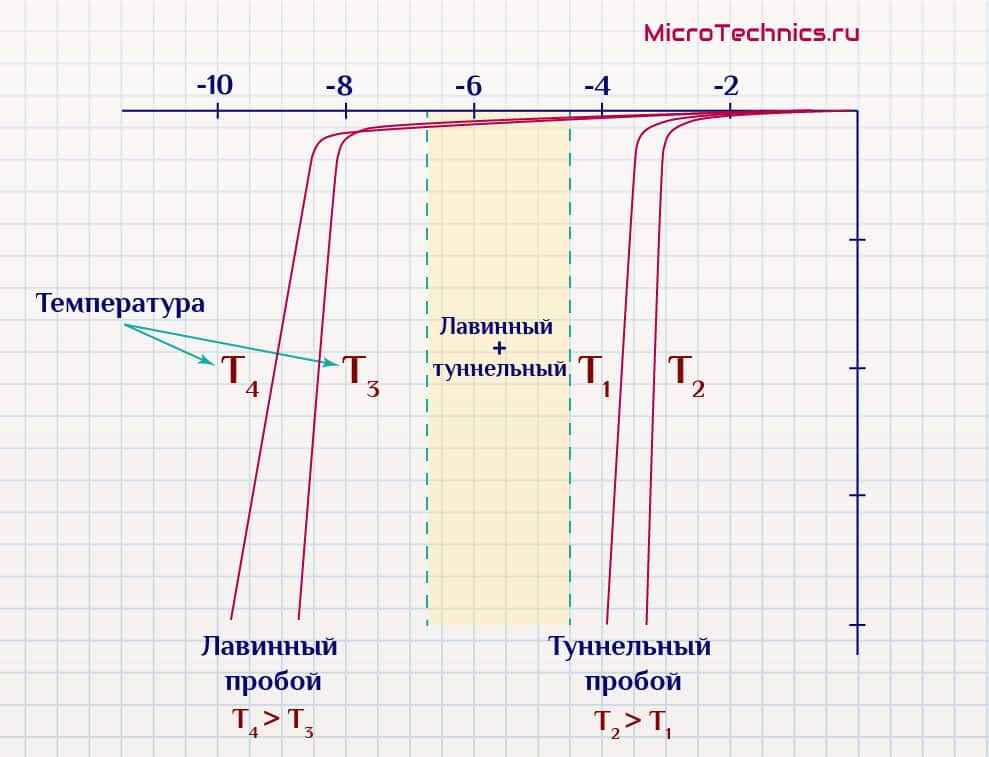

Пробой при напряжении ниже 5 В является проявлением эффекта Зенера, а пробой выше 5 В – проявлением лавинного пробоя. Промежуточное напряжение пробоя около 5 В обычно является результатом комбинации этих двух эффектов. Напряженность электрического поля в момент пробоя стабилизатора составляет около 30 МВ/м.

Стабилитронный пробой происходит в умеренно легированных полупроводниках p-типа и сильно легированных полупроводниках n-типа. С увеличением температуры спая вклад стабилитронного пробоя уменьшается, а вклад лавинного пробоя увеличивается.

Стабилитроны обладают следующими типичными свойствами. Vz – напряжение стабилизации. В документации для этого параметра указаны два значения: максимальное и минимальное напряжение стабилизации. Iz – минимальный стабилизирующий ток. Zz – сопротивление регулятора. Izk и Zzk – ток и динамическое сопротивление при постоянном токе. Ir и Vr – максимальный ток утечки и напряжение при данной температуре. Tc – температурный коэффициент. Iзрм – максимальный стабилизирующий ток стабилизатора.

Стабилитроны широко используются как самостоятельные стабилизирующие элементы, а также как источники опорных (эталонных) напряжений в транзисторных стабилизаторах.

Для получения малых опорных напряжений диоды стабилитрона также переключаются в прямом направлении, как обычные диоды, в этом случае напряжение стабилизации на один диод стабилитрона составит 0,7 – 0,8 В.

Максимальная мощность, рассеиваемая корпусом стабилизатора, обычно находится в диапазоне от 0,125 до 1 Вт. Обычно этого достаточно для нормальной работы схем защиты от перенапряжений и для построения маломощных стабилизаторов.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!

Следует отметить два важных момента. Во-первых, эти значения не являются полностью точными. Для разных диодов, разных методов производства, эти значения могут быть другими. В целом, однако, идея одна и та же – существует определенная область, в которой сосуществуют оба механизма распада. Другой интересный момент заключается в том, что температурный коэффициент лавинного и туннельного разрушения имеет разные знаки:

Стабилитрон. Принцип работы, вольт-амперные характеристики.

![]()

После изучения диодов и принципов их работы наиболее логичным шагом будет рассмотрение другого полезного компонента во многих электрических схемах – диода стабильный литрон! Его также называют диодом Зенера, в честь физика Кларенса Зенера, который является гордым изобретателем стабилитрона. В 1930-х годах Зенер изучал явления электрического пробоя в диэлектриках, и его выводы легли в основу диода Зенера.

Стабилитрон – это диод, который предназначен для работы на противоположной стороне вольт-амперной характеристики, в режиме пробоя. Как вы помните, рабочая область обычного диода находится на противоположной стороне от правой стороны. Я уже упоминал термин “срыв”, поэтому давайте более подробно остановимся на этом явлении…

Таким образом, существует три типа или механизма разрушения:

- прокладка туннелей

- лавина

- тепловой

Это первый тип пробоя, который был обнаружен К. Зонером в его работе. Туннельный пробой, в свою очередь, связан с эффектом туннелирования, который представляет собой явление прохождения электронов через узкий потенциальный барьер на p-n-переходе. В результате электроны начинают перетекать из области p-n в область n-типа, что приводит к быстрому увеличению обратного тока через p-n-переход.

Лавинный коллапс возникает из-за того, что частицы, движущиеся в сильном электрическом поле, могут приобретать кинетическую энергию достаточной величины для ударной ионизации частиц или атомов материала. Другими словами, электрон или дырка при ускорении сталкиваются с атомом вещества, в результате чего образуется пара противоположно заряженных частиц. Все это возможно, если кинетическая энергия этих частиц до столкновения была достаточно высокой. В итоге получившиеся частицы (или одна из них) также начинают ускоряться под действием сильного поля и также врезаются в материальный атом ? Весь процесс в итоге повторяется снова и снова, подобно лавине, откуда, собственно, и пошло название этого распада.

С другой стороны, тепловой отказ – гораздо более обыденное явление. По мере увеличения обратного напряжения p-n-переход нагревается, а затем разрушается. В отличие от туннельного и лавинного разрушения, которые являются обратимыми, тепловое разрушение необратимо.

Обратимые механизмы распада являются, по сути, основой …принцип работы стабилизирующего диода. Именно ситуация, когда он находится в состоянии лавинного или туннельного пробоя, является рабочей для диода Зенера! Отсюда вытекает и основное отличие стабилизирующего диода от обычного диода. Преобразователь спроектирован таким образом, что туннельный отказ, лавинный отказ или оба варианта гарантированно произойдут задолго до того, как в устройстве произойдет тепловой отказ (потому что тепловой отказ просто выведет компонент из строя – окончательно и бесповоротно).

Общепринято, что различные механизмы пробоя соответствуют различным обратным напряжениям:

- U_ <пробоя>< 4,5 В – преобладает туннельный пробой</пробоя>

- 4,5 В – U_ <пробоя>≤ 6,7 В – оба типа отказа происходят одновременно</пробоя>

- U_ <пробоя>> 6,7 В – лавинный пробой</пробоя>

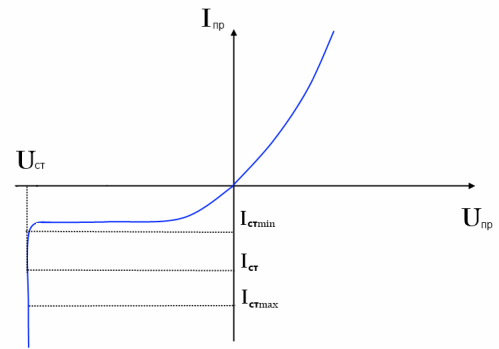

Все эти характеристики квазистабилизатора можно представить следующим образом:

Здесь следует отметить два важных нюанса. Во-первых, эти значения не являются строго точными. Для разных диодов, разных методов производства, эти значения могут быть разными. В целом, однако, идея одна и та же – существует определенная область, в которой сосуществуют оба механизма распада. Второй интересный момент заключается в том, что температурный коэффициент лавины и разрушения туннеля имеют разные знаки:

- В случае туннельного пробоя температурный коэффициент напряжения (TKN) отрицателен, поскольку напряжение пробоя уменьшается с ростом температуры.

- В случае лавинного пробоя ТКН положителен, т.е. верно обратное – повышение температуры приводит к увеличению напряжения пробоя.

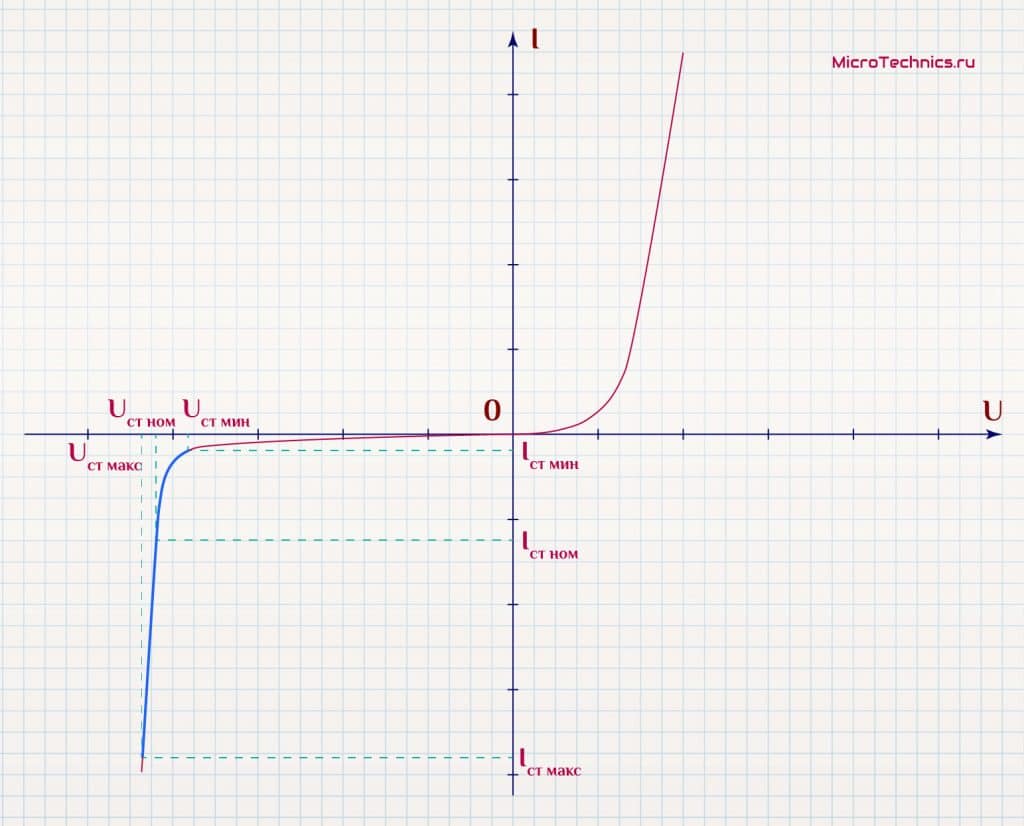

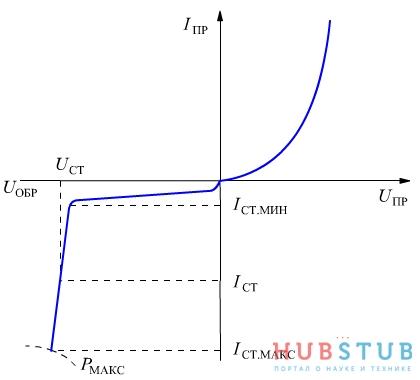

Таким образом, мы разобрались в принципе работы стабилизирующего диода, процессах и в том, что режим работы диода Зенера лежит в области обратной ветви вольт-амперной характеристики стабилизирующего диода:

Если обратное напряжение возрастает, в какой-то момент происходит пробой и ток через стабилизатор резко возрастает. Напротив, напряжение остается практически неизменным, т.е. стабилизируется. Именно эта идея лежит в основе использования стабилитронов в электрических цепях ? .

Я выделил некоторые моменты на схеме отдельно, давайте пройдемся по ним:

- I_ <ст medspace=”” мин=””>- минимальное значение обратного тока. Если ток имеет меньшее значение, то стабилитрон закрывается.</ст>

- I_ <ст>- номинальное значение обратного тока. Обычно указывается производителем в документации и может составлять около 30% от максимального тока стабилизации.</ст>

- I_ <ст medspace=”” макс=””>- это уже упомянутый максимальный ток стабилизации. Это значение ограничено максимальной мощностью, рассеиваемой устройством. Превышение этого значения вызовет пресловутый тепловой сбой, который разрушит стабилизатор.</ст>

Каждому из этих значений тока соответствует определенное значение напряжения, которое также указано в справочнике/документации на компонент.

Теперь для наглядной иллюстрации рассмотрим практический пример схемы с регулятором. Кстати, на электрических схемах он обозначен следующим образом:

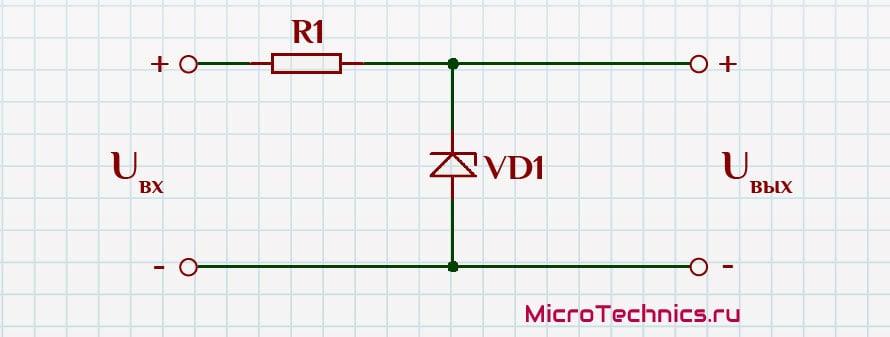

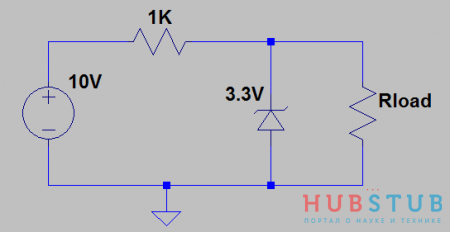

А вот так выглядит основная схема, в отличие от диода, полярность статвитча обратная:

Давайте выберем конкретный, например, 1N4733A. Его технические характеристики приведены ниже:

| Минимальное напряжение стабилизации, В | 4.8 |

| Номинальное стабилизирующее напряжение, В | 5.1 |

| Максимальное стабилизирующее напряжение, В | 5.3 |

| Минимальный ток регулирования, мА | 49 |

| Максимальный стабилизирующий ток, мА | 178 |

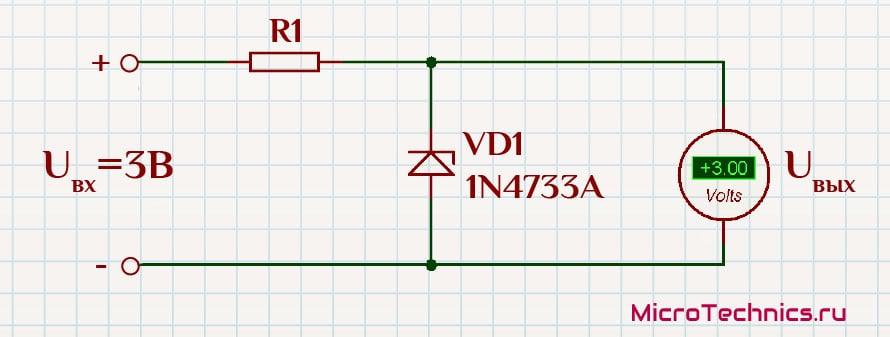

Поэтому мы начинаем подавать напряжение на вход:

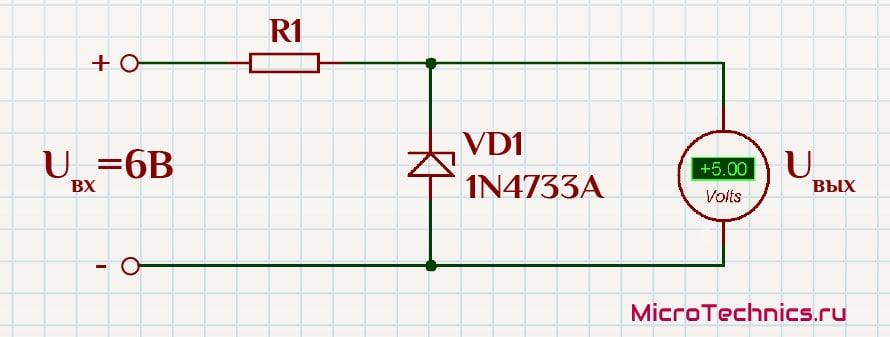

Как видите, приложенное напряжение не превышает напряжение стабилизации, поэтому на выходе мы наблюдаем то же значение, что и на входе. Увеличьте напряжение:

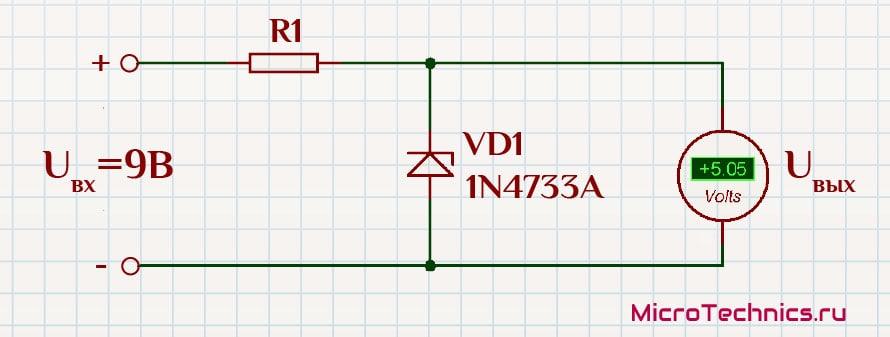

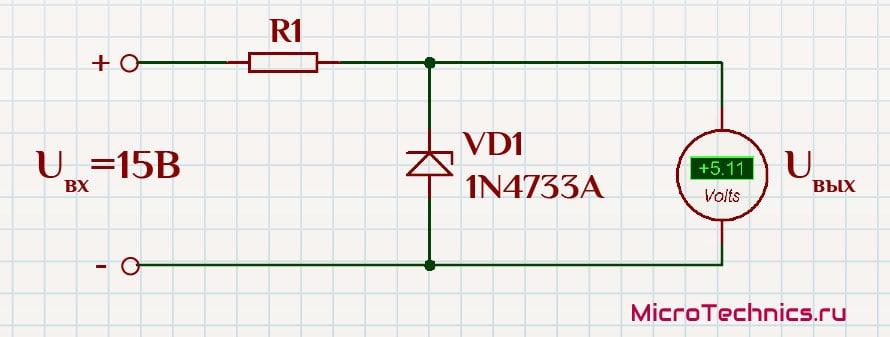

И тут ситуация меняется, стабилизатор начинает делать свое дело! Поднимите напряжение еще выше:

Стабилизация напряжения очевидна! Вот и все, мы наглядно проверили принцип работы стабилизирующего диода, теоретические аспекты которого мы исследовали ранее ? .

Чтобы узнать стабилизирующее напряжение советского стабилизатора, нам понадобится справочник. Например, на рисунке ниже изображен советский стабилитрон Д814В:

Диодный стабилитрон

Стабилитроны могут использоваться для получения стабилизированного выходного напряжения с низким уровнем пульсаций в условиях переменного тока нагрузки. Пропуская небольшой ток от источника напряжения через диод через подходящий токоограничивающий резистор R S, стабилитрон будет проводить ток, достаточный для поддержания падения напряжения V out .

Из предыдущих уроков мы помним, что выходное напряжение постоянного тока от полупериодных или полупериодных выпрямителей содержит пульсации, наложенные на напряжение постоянного тока, и что среднее выходное напряжение также изменяется с изменением величины нагрузки. Подключив к выходу выпрямителя простую стабилизирующую схему, как показано ниже, можно получить более стабильное выходное напряжение.

Резистор R S подключен последовательно со стабилизатором для ограничения тока, протекающего через диод источника напряжения, при этом V S подключен через переход. Стабилизированное выходное напряжение V out принимается стабилизатором. Стабилитрон подключен к катодной клемме, соединенной с положительной шиной источника постоянного тока, поэтому он обратнополяризован и будет работать в состоянии распада. Резистор R S выбран для ограничения максимального тока, протекающего в цепи.

Если к цепи не подключена нагрузка, ток нагрузки будет равен нулю I L = 0 , и весь ток в цепи будет протекать через стабилизатор, который, в свою очередь, будет рассеивать максимальную мощность. Кроме того, малое значение последовательного резистора RS приведет к увеличению тока диода при подключении сопротивления нагрузки R L, а оно будет большим, так как увеличит требования к рассеиваемой мощности диода, поэтому необходимо внимательно отнестись к выбору соответствующего значения последовательного сопротивления, чтобы не превысить максимальную номинальную мощность стабилизатора при отсутствии нагрузки или высокого импеданса.

Нагрузка подключается параллельно стабилизатору так, чтобы напряжение на R L всегда было равно напряжению на стабилизаторе V R = V Z. Существует минимальный ток стабилизированного диода, при котором стабилизация напряжения эффективна, и ток стабилизированного диода должен всегда оставаться выше этого значения, работая под нагрузкой в пределах своего диапазона отказов. Верхний предел тока, конечно, зависит от номинальной мощности устройства. Напряжение питания V S должно быть больше, чем V Z .

Одна небольшая проблема со схемами стабилизаторов заключается в том, что диод иногда может генерировать электрический шум поверх источника постоянного тока при попытке стабилизировать напряжение. Обычно это не является проблемой для большинства устройств, но может потребоваться добавить развязывающий конденсатор большой величины на выход стабилизатора для обеспечения дополнительного сглаживания.

Подведем краткий итог. Стабилитрон всегда работает с обратным смещением. Схема регулятора напряжения может быть разработана с использованием стабилитрона для поддержания постоянного постоянного выходного напряжения на нагрузке, несмотря на изменения входного напряжения или изменения тока нагрузки. Регулятор напряжения Зенера состоит из токоограничивающего резистора R S, соединенного последовательно с входным напряжением V S, со стабилизатором, подключенным параллельно нагрузке R L в этом состоянии обратного смещения. Стабилизированное выходное напряжение всегда выбирается равным напряжению пробоя V Z диода.

Правая ветвь МАК аналогична ветви диода, а левая отвечает как раз за этот туннельный пробой. Пока обратное напряжение не достигает напряжения пробоя, через стабилитрон практически не протекает ток, кроме тока утечки. При дальнейшем увеличении обратного напряжения пробой начинается в определенной точке и характеризуется характерным изгибом. Дальнейшее увеличение обратного напряжения приводит к пробою туннеля, в этом состоянии ток через стабилитрон увеличивается, но напряжение не увеличивается.

Как работает стабилитрон?

Для каждого стабиллитрона падение напряжения на одном из его диодов составляет около 0,7 В, а падение напряжения на другом зависит от выбранного стабиллитрона, поскольку разные стабиллитроны имеют разное напряжение регулирования (от 3 до 400 В). Например, для BZX55C3V3 прямое падение напряжения составляет 0,7 В, а напряжение пробоя, по нашей аналогии, на другом диоде – 3,3 В.

Приведенное выше описание становится более понятным, когда мы рассматриваем вольт-амперную характеристику (ВАХ) стабилизирующего диода.

Правая сторона ЭКА аналогична диоду, а левая отвечает за туннельный пробой. Пока обратное напряжение не достигнет напряжения пробоя, через стабилитрон практически не протекает ток, кроме тока утечки. При дальнейшем увеличении обратного напряжения в какой-то момент начинается пробой, который характеризуется изгибом характеристик. Дальнейшее увеличение обратного напряжения приводит к пробою туннелирования, в этом состоянии ток через стабилитрон увеличивается, но напряжение не увеличивается.

Особенностью туннельного пробоя является то, что он обратим, т.е. при снятии приложенного напряжения затвор возвращается в исходное состояние. Однако при превышении максимально допустимого тока и возникновении теплового пробоя стабилитрон выйдет из строя.

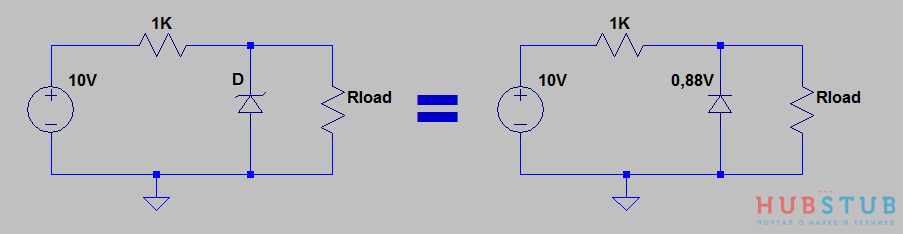

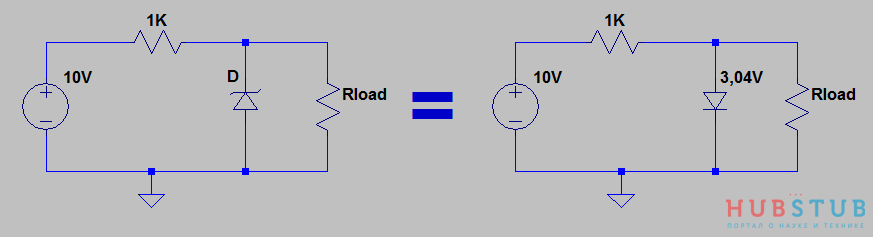

Простейшая схема регулятора с регулятором выглядит следующим образом.

На осциллографе видно, что напряжение на регуляторе изменяется от -0,88 до 3,04 В.

Чтобы понять, почему это происходит, давайте заменим приведенную выше схему двумя эквивалентными.

При прямом включении стабилизатора, когда анод находится на положительной стороне, катод находится на отрицательной стороне.

До сих пор мы не рассматривали значение сопротивления нагрузки. Прежде чем рассматривать поведение схемы под нагрузкой, необходимо рассмотреть основные характеристики стабилизатора.

Диаграмма напряжение-ток для стабилизатора

Напряжение диода стабилизатора

Требуемое напряжение диода – это напряжение, при котором происходит пробой. В процессе производства к основным исходным материалам добавляется определенное количество других материалов и добавок, чтобы во время работы пробой происходил при очень определенном напряжении.

Если приложенное напряжение превышает установленное для регулятора напряжение пробоя на достаточно большую величину, тепло, сопровождающее протекание чрезмерного тока через регулятор, может вызвать серьезные повреждения. Для предотвращения подобных казусов в схемах со стабилитроном обычно последовательно включается резистор, который должен ограничивать величину тока, протекающего через стабилитрон. Если выбрано правильное значение сопротивления, ток в цепи не превысит максимальный ток для стабилитрона.

Если приложенное напряжение меньше того, на которое рассчитан стабилитрон, сопротивление протеканию тока будет значительным, и диод останется в основном открытым, но когда приложенное напряжение станет равным или превысит номинальное напряжение стабитрона, сопротивление току будет преодолено, и ток потечет через стабилитрон и по цепи.

При различных напряжениях выше напряжения стабилизации изменение внутреннего сопротивления обусловлено изменениями в области обеднения прибора. В результате падение напряжения на стабилитроне будет относительно постоянным. Падение напряжения должно быть близко к значению напряжения AVR. Оставшаяся часть напряжения питания уменьшается последовательно подключенным резистором.

Поскольку напряжение на стабилизаторе намного выше напряжения стабилизации, только что описанная схема может быть использована для подачи регулируемого напряжения на нагрузку. Если нагрузка подключена параллельно регулятору, падение напряжения на нагрузке будет равно падению напряжения на регуляторе.

Читайте далее:- Полупроводниковые диоды.

- Основные параметры выпрямительных диодов; Школа для инженеров-электриков: Электротехника и электроника.

- Расчет понижающего конденсатора.

- Обратный ток. Что такое возвратный ток?.

- Диоды Шоттки – устройство, типы, характеристики и применение; Школа электротехники: электротехника и электроника.

- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.

- Принцип работы транзисторов Мосфета.